第137届广交会观察:人形机器人进厂“打工潮”何时真正来袭?

央广网广州4月26日消息(记者郑少纯)能完成侧空翻动作的人形机器人、能表演能互动的机器狗、能滚着走的巨型球状机器人……在第137届广交会第一期展会期间,“顶流”当属首设的服务机器人专区,许多采购商在此驻足观看、拍照打卡、进行商务洽谈。近4200平方米的展区内,汇聚了46家机器人企业,集中展示了人形机器人、机器狗等系列产品。

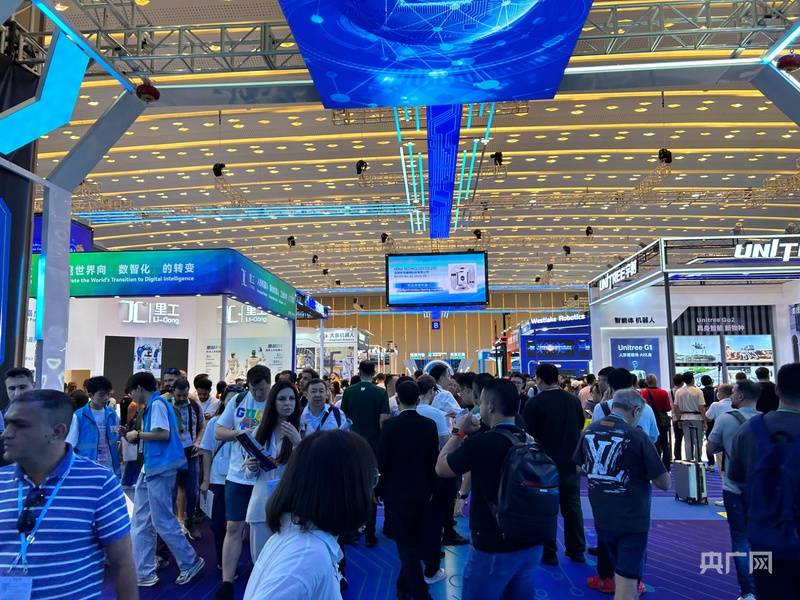

第137届广交会第一期现场(央广网记者 郑少纯 摄)

窥一斑而知全貌。今年年初,人形机器人登上春晚舞台跳起“AI机器秧歌”;不久前,在北京举行的全球首个人形机器人半程马拉松中,人类与机器人首次实现“共跑”。舞台和赛事之外,人形机器人正加速走出“炫技秀场”,部分人形机器人已开始进入工厂“打工”,从事物料分拣、搬运和装配等作业,人形机器人产业呈现出技术不断进步、市场规模持续扩大、应用场景不断拓展等发展态势。

人形机器人(央广网发 实习记者陈宇婷 摄)

️进厂“打工”已迈出第一步

“这是我们公司自主研发的人形机器人,它可以在工厂里承担物料搬运、零件组装等多种工作,现在已经有不少企业在试用了。”在第137届广交会的服务机器人专区,魔法原子机器人科技(苏州)有限公司销售总监田罡向前来咨询的采购商介绍道。

aspcms.cn在广交会现场,魔法原子推出的人形机器人“小麦”吸引了不少人驻足。“小麦”综合续航最长达5小时,当前已用于门店导购、工厂两个场景,在工厂可执行产品检测、物料搬运、零件取放、扫码入库等作业。田罡告诉记者,目前“小麦”已经进入量产阶段,开始实现批量化交付。

“人形机器人拥有与人类相似的外观和运动能力,能够模拟人类的动作,完成各种复杂的操作,具有更高的灵活性和适应性,在一些需要灵活操作和协作的工作场景中,人形机器人可以发挥出更大的优势。”本届广交会上,钛虎机器人科技(上海)有限公司带来的一款人形机器人产品也备受关注。该公司工作人员介绍,目前人形机器人还在进一步开发,可在工厂做一些精细化操作,比如上下料、打螺丝等,今年以来已经卖出300多台。

该工作人员介绍,人形机器人对现有生产线的适应度更高,比如在装配线上,它可以精确地将零部件组装到产品中,避免了人为因素导致的误差,提高了装配的准确性和效率;配备有先进视觉系统和传感器的人形机器人,可以对产品进行全面的质量检测;对于一些重量大、体积大的物品,人形机器人可以轻松完成搬运任务,提高了工作效率。

事实上,人形机器人进厂“打工”已不是新鲜事,尤其是在汽车生产制造领域,众多汽车工程师也早与人形机器人“工友”们打上交道。2024年,来自深圳优必选的工业人形机器人WalkerS就进入某新能源汽车的总装车间进行实地“培训”,与人类协作完成汽车装配及质量检查作业。此外,宇树科技也与众多车厂合作,让人形机器人试岗车间搬运工;乐聚公司已发布多台“夸父”人形机器人,并已在江苏某工厂“打工”,今年1月该公司还将第100台全尺寸人形机器人交付给客户。

从产业转型升级需求来看,人形机器人作为AI时代“新工人”也有其优势。汽车制造业不仅规模大,还是自动化程度最高的行业之一,对引入人形机器人的意愿相对强烈。而人形机器人外观比例更像人,适合制造按人类活动特点设计的产品,因此更容易满足市场端定制化、个性化的需求。

️批量“打工”或将于三五年内实现

人形机器人进厂“打工”,优势明显,但短板也突出。相较于传统的工业机器人,人形机器人的优势显而易见——它们拥有与人类相似的外观和运动能力,能够模拟人类的动作,完成各种复杂的操作,具有更高的灵活性和适应性,在一些需要灵活操作和协作的工作场景中,人形机器人可以发挥出更大的优势。

但在技术层面,人形机器人的成本仍然较高,其所需的高精度关节电机、力控传感器等,一部分还需要进口,在摩擦增多的国际贸易形势下,人形机器人的成本变得更高。此外,人形机器人的“大脑”——具身智能大模型如今发展依然不成熟,多台人形机器人一起“打工”的协作能力尚且薄弱,这些技术难题都需要国内企业携手共同攻克。

尽管面临诸多挑战,但业内人士对人形机器人的未来仍充满信心。根据《2025人形机器人与具身智能产业研究报告》,2025年,中国人形机器人市场规模预计达82.39亿元人民币,占据全球市场半壁江山,人形机器人产业有望从“技术验证期”向“规模化商用期”快速过渡。

多家金融机构的报告同样预测,2026年至2028年可能是人形机器人进厂“打工”规模化落地的时间点。据相关预测,届时随着国产零部件替代加速,人形机器人单台成本将大幅下降,而且效率将会提升至人类的70%~80%。

魔法原子销售总监田罡的观点同样验证了这一看法。他认为,人形机器人比拼的是工程能力、产品质量和成本控制,基于现有的数据大模型和技术的快速迭代,预计未来三到五年,人形机器人的成本将得到极大降低。届时,人形机器人批量进厂“打工”的情况或可能出现。

广东现代城市产业技术研究院首席专家罗学铭在此前接受媒体采访时亦表示,随着技术稳步成熟以及生产成本逐步降低,市场对人形机器人潜在需求将得以有序释放,将加速人形机器人商业化步伐。他同样认为,预计在未来三到五年内,人形机器人有望迎来规模量产与广泛应用的重要阶段。