假如不竭尽全力思索他的勇气,我就辜负了与这个故事的相遇 | 陈思呈

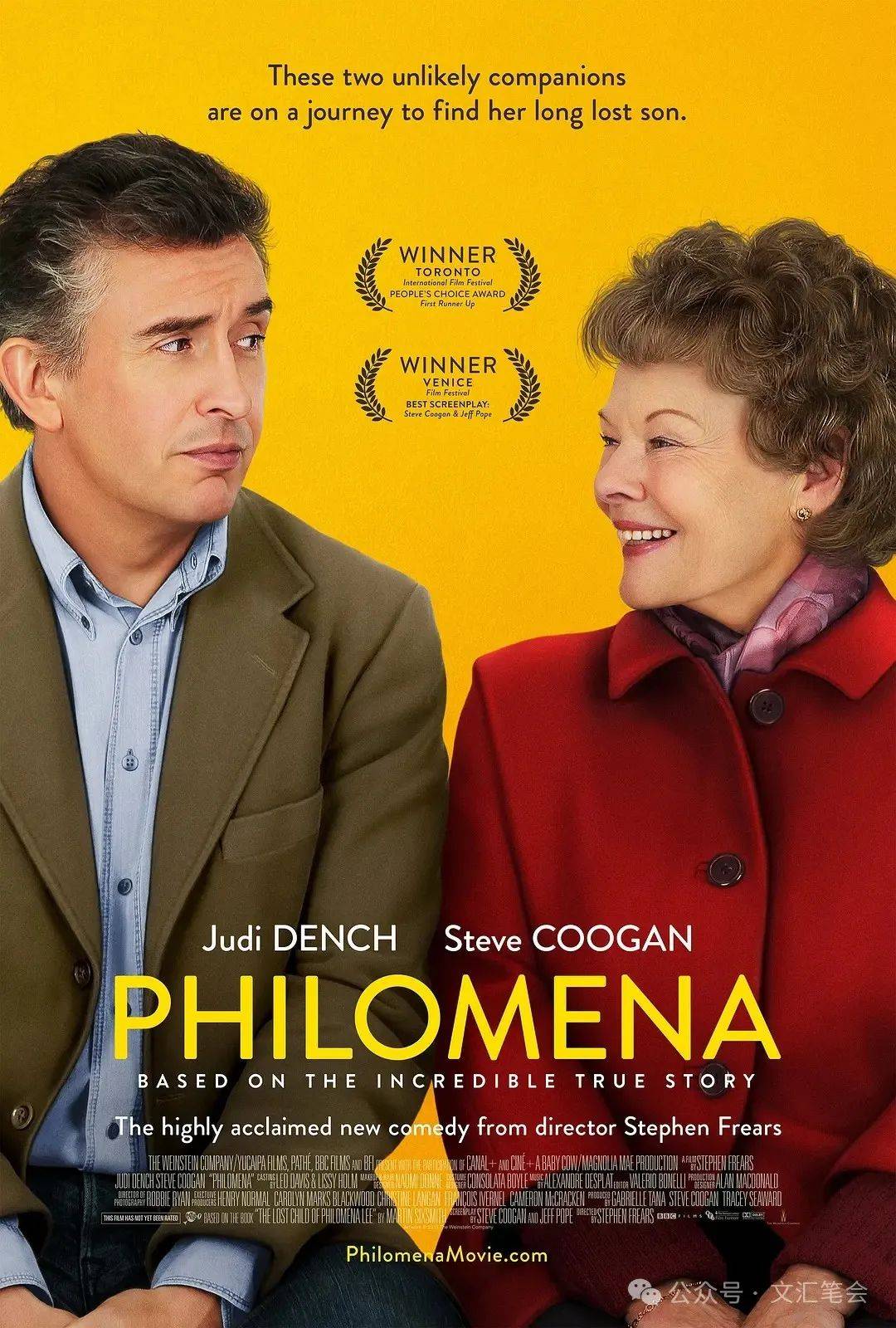

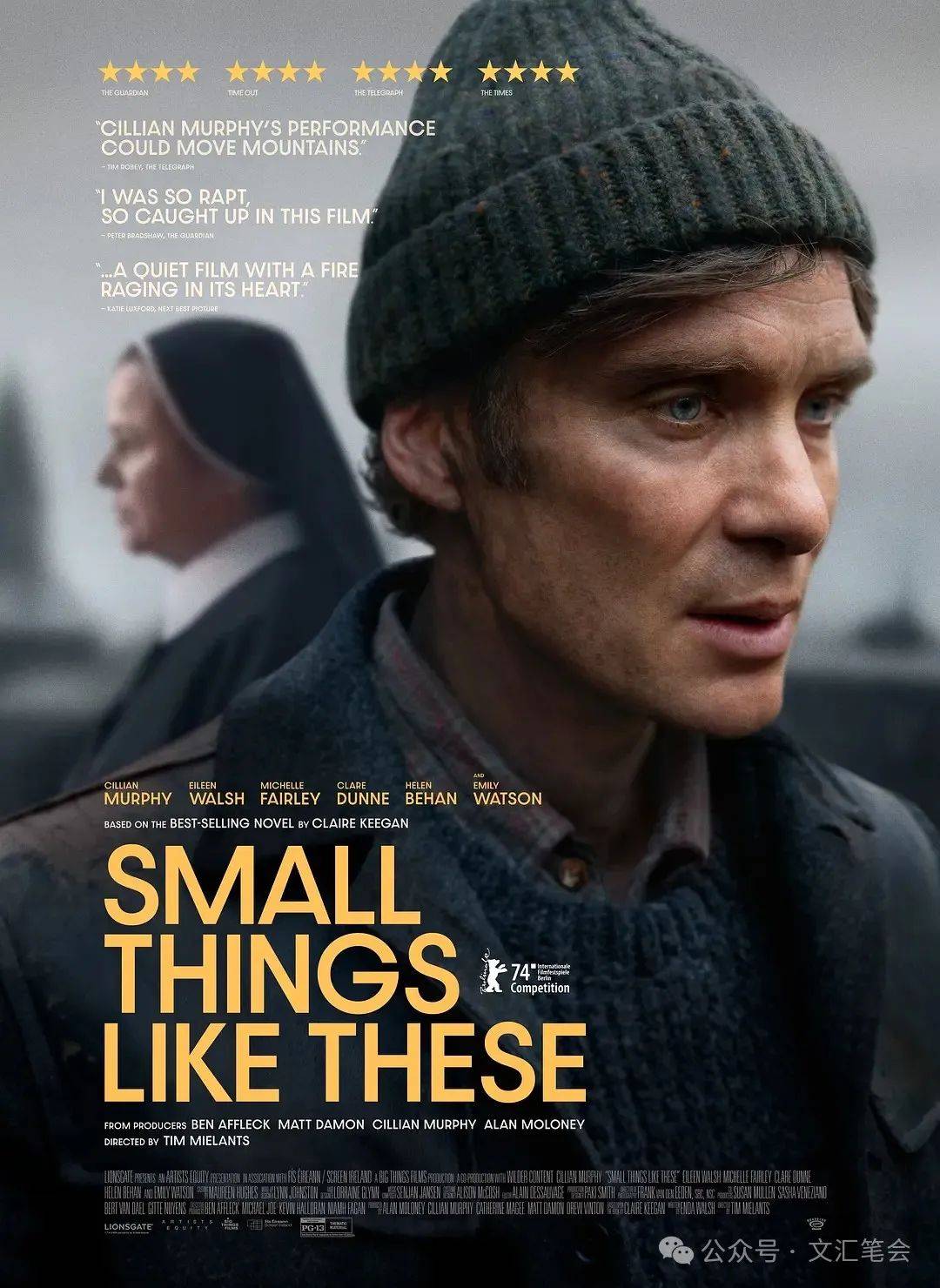

同时看了两部跟爱尔兰“抹大拉洗衣房”事件相关的电影。一部是《像这样的小事》(2024年拍的新电影),一部是《菲洛梅娜》(2013年)。爱尔兰抹大拉洗衣房,1922至1996年间,借“劳动惩戒”之名,对一万多名所谓的“问题女性”进行关押,其中多数是未婚先孕的女性。这些女性以被奴役和失去孩子为代价,作为“赎罪”,比如《菲洛梅娜》中的菲洛梅娜,她的孩子两岁时被卖往美国;《像这样的小事》中的萨拉也在向男主角弗隆请求:“你能向她们打听一下我的孩子吗?他14个星期大了。我不知道他在哪儿。”

《菲洛梅娜》的拍摄视角很特别,晚年的菲洛梅娜和一个调查记者马丁作伴,前往美国寻子。这个同行的记者马丁代表了“他者”打抱不平、追根问底的视角,但身为当事人的菲洛梅娜却有另外的视角。是“原谅”的视角。这原谅到底从何而来,如何产生?电影并没有交代。她才两岁的儿子被活生生从身边抢走,送往美国,成年后的儿子患了艾滋病,临终回爱尔兰寻母,修女们告诉他:你母亲抛弃了你。

她对马丁每说一分当年所承受的痛苦,就要加上一句“但她们那样做也可以理解”。马丁的介入是一种突兀的、因为迟到而多余的正义。她说:我才是当事人,不是你。她无法宽容马丁的不宽容,因为马丁的不宽容让她不得不又被真相灼伤,她愤怒地大喊:我不想生气,那样很累。

这个视角让电影的重点得到了转移,转移到“事后人们如何看待创伤”,电影中菲洛梅娜的状态有某种失真,同时,她在美国寻子过程的顺利程度也同样失真。抹大拉洗衣房的现实无疑要残酷数倍。

这一点在《像这样的小事》中表现得更真实一些。那些跪在地上劳动的“有罪的”的女性是这样恳求弗隆的:“先生,你能把我带到河边吗?我只想把自己淹死。就这么一点小事,你都不能帮我吗?”

《像这样的小事》中,男主角弗隆是一个普通的煤炭商人,有一个妻子和五个女儿。家庭经济情况只能勉强达到小康。他有一个精打细算过日子的妻子艾琳:“我每星期还往信用社里存些钱呢。我们应该能拿到贷款,在明年这个时候之前把正面的窗户全换成新的。我受够了穿堂风。”——也就是说,弗隆每天天不亮就出门工作,但暂时还不能让家里幸免于穿堂风。

对抹大拉洗衣房事件来说,弗隆像马丁一样,以“他者”的身份介入了。他的介入很疯狂:把萨拉从修道院中带出来,带回自己家中。这是这个电影中最令人深思的一点——弗隆并不是谨慎地、务实地、适度地施以援手,而是几乎“自毁式”地营救。

我们知道弗隆这个小家庭的情况,他是一个连窗户漏风都要延后一年才能修补的小商贩。他就是美国社会学家斯科特的著作《弱者的武器》中所写的那种阶层:“对于农民和工人阶级来说,他们要在自身无法控制的条件下抗争,他们紧迫的物质需求使对于那些条件的日常适应成为必要。来自中层或上层阶级的知识分子有时可能有兴趣执着于长时段的结构性变迁的前景,但是,农民或工人阶级不可能从谋生的世俗压力中稍许解脱。自我保护性顺从是常见的状态。”

然而,弗隆并没有做出自我保护性顺从。他对萨拉的营救,对他的家庭和他的煤炭生意来说,都是地震式摧毁。他们一家很难在这个小镇上立足了。

弗隆并不是立刻做出这个决定,而是纠结了很长的时间。最初他只是对萨拉说:“我叫比尔·弗隆,在码头附近的煤场工作,你如果有什么事,尽管过来找我,或者打发人来叫我,除了星期天,我每天都在那儿。”后来他意识到,这样的帮助毫无作用,因为那个姑娘是被囚禁了,她根本不可能有找他的自由。

他也曾试图在付出与回报之间找到平衡,原文写:“因为那样就能够与别人融洽相处,同样也让自己舒服。”这个思路,事实上也符合弗隆在现实中的身份,镇上的基欧太太也劝过他:“你跟我一样,也是靠辛苦打拼才有了现在的一切。”

但直觉告诉他,这样现实的考量,有“得天独厚”的成分。他天性中那种珍贵的直觉是什么呢?是什么使他拥有一种超越性力量,超越了他的阶层,他的家庭,他辛苦打拼获得的现实的这一切,使他做出这个不现实的决定呢?

这个问题,弗隆在平安夜独自走向洗衣房旁边那个煤棚的路上,可能想过,但不一定有答案。原著作者吉根缓慢又仔细地,写着弗隆这一路所见,去程和回程,都细细地写了:街景,河水,各种各样的路人。弗隆心思复杂,但一直向煤棚走去。到了煤棚前,他很希望那个姑娘不在那里,然而一切正和他担心的那样,那个姑娘果然在那里,并接过他的大衣,很高兴地想跟他走。

他不得不继续顺从天性中那个珍贵的、没有被命名的直觉,把姑娘带走。他想过把她送到牧师家,但他知道牧师家和这个洗衣房是同一回事。他想来想去,只有带回家一个办法。他心里恐惧着,恐惧着回家后他尚未看见但知道肯定会遭遇的事,他知道一大堆烦恼在等着他,但是他更清楚一点:

最糟糕的可能性已经被抛到身后,那个可能性就是,不做这件事。

如果他不做这件事,他的余生就会不得不在悔恨中度过,无论他遭到什么苦难,都比不上身边这个姑娘受到的苦难。

这个电影,以及电影原著小说本身,其实是结构很简单的一个故事。但这个故事里最动人的部分就是弗隆做出这个选择的过程,弗隆的纠结、茫然、恐惧写得非常详细。

这个写法如此真实,以至于让作为读者的我们意识到,假如我们身处弗隆的位置,生而为人,我们是不是也可能,有没有那么一丝可能性——会与弗隆一样,做出同样的选择。

新约中有那样的故事,耶稣对青年财主说:你若愿意做完全人,可去变卖你所有的,分给穷人,就必有财宝在天上,你还要来跟从我。财主听后,就忧忧愁愁地走了,因为他的财产很多。财产很多,这就是说,他有着很多可以救助他人的富余。反过来,也就是说,必须全无富余,才算义人。

通俗的基督教神学家路易斯这么阐述这个道理:“我相信一个人无法确定周济的数目,唯一可靠的准则恐怕是:给予的要超过能够匀出的。如果行善丝毫没有让我们感到拮据,没有给我们带来妨碍,我们捐赠的就太少。行善的主要障碍,在于恐惧,对生活失去保障的恐惧。我们应当常常视之为诱惑。”

弗隆是做到了这一切的人,是我所仰望的义人。而假如我没有竭尽我的能力去思索他所作所为的恐惧和勇敢,我也就辜负了我与这样一个故事相遇的意义。