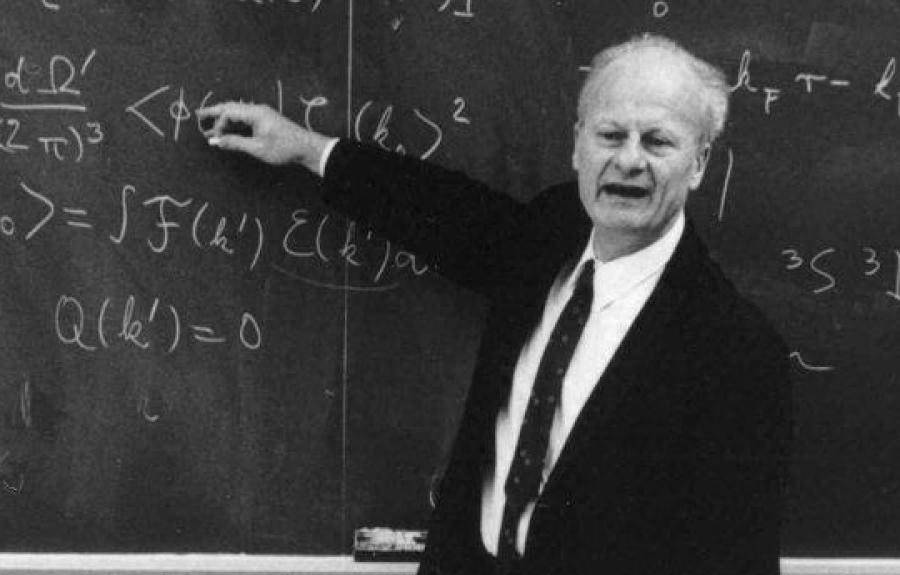

20世纪物理学的灯塔——汉斯·贝特,凭直觉发现了完美量子理论

在20世纪的物理史上,有一些名字被过于神化,几乎成了神话。但汉斯·贝特的名字,确实有资格被这样捧上神坛。他的理论,曾经为物理学解开了无数疑团,但最神奇的地方,可能不在于他得出的结论,而是他那种从“复杂”中提炼“简单”的思维方式。

1928年,量子力学终于准备好要迎接宇宙中最基础的秘密——粒子和它们之间的交互。当时的量子物理,像一个刚学会走路的孩子,终于学会了怎么描述氢原子、电子轨道,甚至连最简单的原子都能算得清清楚楚。科学家们心中充满了期待,他们认为,既然能把最简单的氢原子搞明白,那下一个目标,必定是所有的物质,从最简单到最复杂,理应可以一一解析。

然而,谁能想到,就在此时,麻烦悄然降临。️因为一旦粒子数量超过了两个,尤其是当多个粒子相互作用时,量子物理开始变得难以捉摸,甚至可以说是“无法预测”。这个问题直到今天依然困扰着所有物理学家——当粒子数量多了,它们的未来轨迹就会相互纠缠,任何精准的预言都变得非常困难。这就像是一群正在跳舞的人,每个人的动作都会影响到其他人,最终变成了无法控制的混乱。

这也是为什么直到今天,量子物理的许多预测依然是“粗略”的。对比之下,经典物理的预测则精准得多,一切看似都可以通过数学公式完美描述。但量子世界?那就像是在黑暗中摸索,偶尔能抓住一点线索,但更多时候,只能凭运气找到通往真理的路。

然而,汉斯·贝特却在这个混乱的世界里找到了一个让人眼前一亮的“入场券”。他提出了一个理论模型,给量子物理中那些看似无法解开的结论,带来了新的光亮。这就是后来的“贝特答案”(Bethe Ansatz)。它看似简单,却在量子世界中揭开了许多未知的面纱。贝特并没有试图直接解决“每个粒子都能精确计算”的问题,而是通过简化的模型,把这个问题从一堆无序的数据中剖析出规律。

️01

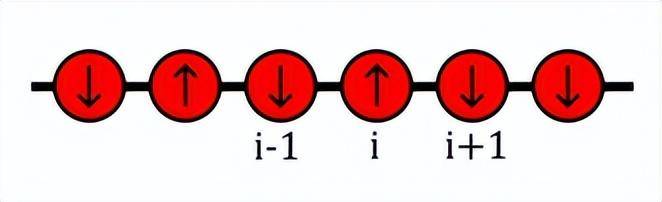

贝特选择了一个看似简单的模型——自旋链。我们常常说,物理学的很多突破,都来源于一个简单的模型,贝特也不例外。他没有急于将所有的复杂性都囊括进来,而是从一个简化的情境入手,假设一系列原子以一条直线排列,每个原子都有一个“自旋”方向——指向上或指向下,就像一排排小磁铁。

贝特做的,是将这一排原子看作是一个整体,研究它们之间的集体行为。简而言之,他不去研究每一个粒子,而是看整体如何运动,如何相互作用。他通过这种方式,从自旋链的角度解释了粒子间的相互作用,以及如何通过这些相互作用,推算出系统的能量。这是贝特的第一步——从混乱中抽丝剥茧,找到一种可以计算的模式。

接下来,贝特通过进一步的简化,发现了一种非常巧妙的方式:当这些粒子发生波动时,它们并不是随便碰撞或交互的。波动在自旋链中是“温和的”,碰撞时保持自身的形态,不会打乱系统的秩序。这就是贝特“答案”的精髓之一:通过波动传播而非直接交互,粒子之间的运动可以保有一种“简洁性”。而这种简洁性,恰恰是后续物理学家能够用来解释更复杂系统的基础。