杨振宁父亲杨武之:至死没原谅儿子入美籍,晚年代他向李政道道歉

“成功的奥秘在于多动手。”诺贝尔物理学奖获得者杨振宁曾如是说。

物理学在中国起步较晚,发展也经历了一段十分坎坷的时光,但即便如此,还是取得了十分光辉灿烂的成就,邓稼先、钱学森、钱三强等中国物理学家都为物理这门学科发展作出了巨大的贡献。

在诸多为国人所熟知的物理学家中,杨振宁属于极富争议的一个,一方面他在物理研究上所取得的成就实在令人难以忽视,另一方面他的国籍问题始终引发着人们的关注。

或许是受到了中国数千年来宗法观念以及这个国家近代以来的遭遇的影响,许多国人在国籍和身份认同这一问题上给予了很大的关注。

杨振宁的父亲杨武之也将儿子的国籍当作了心病,至死没有原谅他加入美籍,生前还代他向李政道道歉。

2015年,杨振宁宣布放弃美国国籍,成为中国公民,他两次更改国籍,背后都有着怎样的原因?

荣获诺贝尔

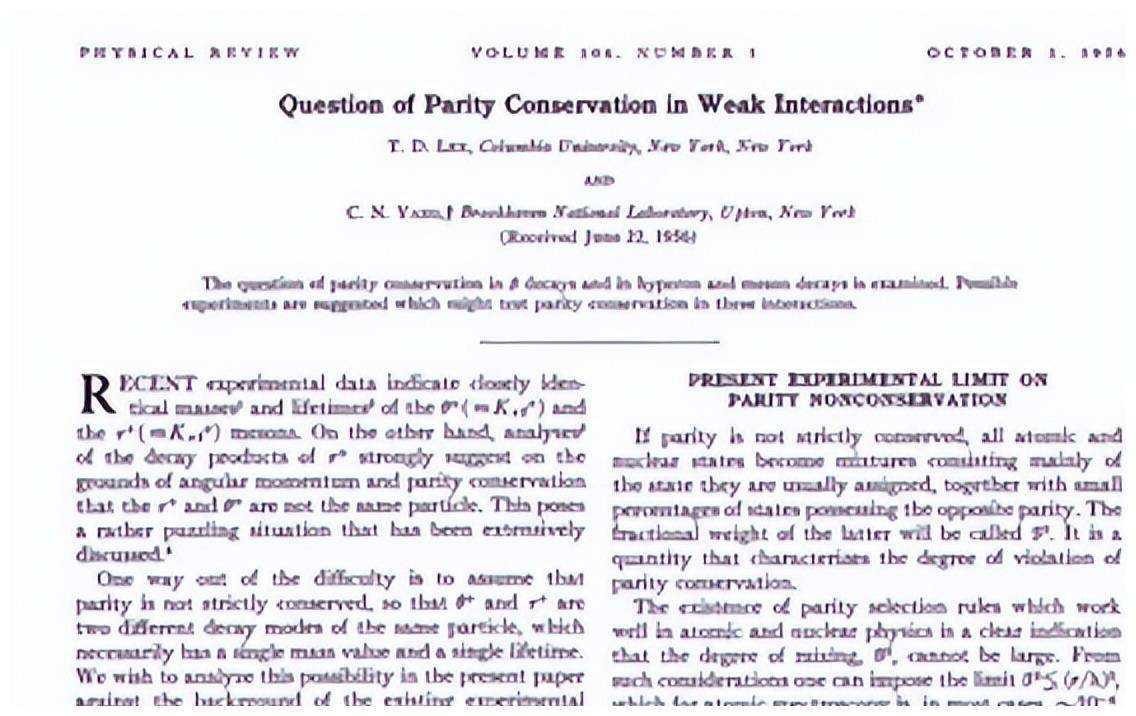

aspcms.cn1956年,普林斯顿高等研究院的研究员杨振宁和李政道共同发表了一篇名为《弱相互作用中的宇称质疑》的论文,这篇文章已经发布,立刻震动了整个物理学界。

在这篇论文中,杨振宁和李政道推翻了物理学中“

宇称

守恒基本粒子和它们的镜像表现是完全相同的”这一中心信息,这个发现被称为宇称不守恒理论。

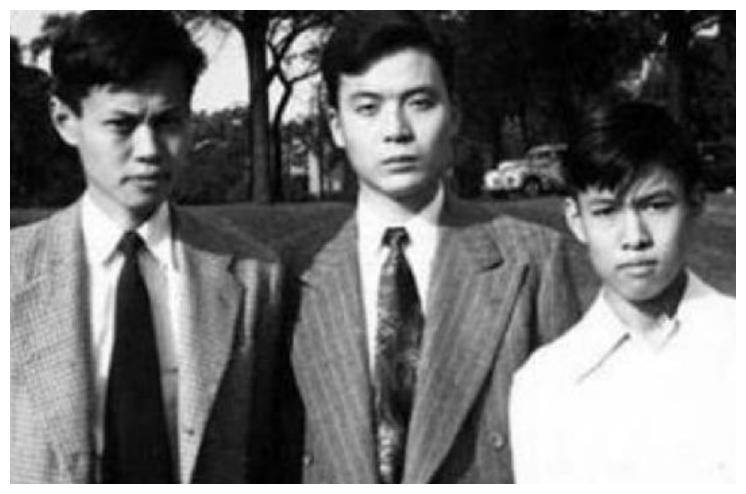

李政道和杨振宁这两位长着黑头发黄皮肤的青年一下子获得了整个物理学界的关注,在当时那个白种人在科学界掌握着绝对话语权的年代,他们无异于是横空出世的两颗新星。

1957年,凭借着宇称不守恒理论,杨振宁和李政道荣获诺贝尔物理学奖,这一奖项几乎代表着物理学界的最高荣誉,领奖时杨振宁十分激动,在获奖感言中充分表达了自己内心几乎要溢出来的喜悦。

”我是中西方文化的产物,既是双发和谐的产物产物,也是双方冲突的产物,我既以我的传统文化为骄傲,有希望致力于现在的科学研究。“

通过这样一番获奖感言,不难体会出杨振宁内心深处对于科学和祖国的热爱,但在几年之后,他却选择加入了美国国籍,成为了一名美国公民,继续留在美国进行学术研究。

亲人苦相劝

1964年,杨振宁加入美国国籍,他的父亲杨武之听说这件事后大发雷霆,此前在儿子获得诺贝尔奖时,他曾多次劝说他回国建设祖国,但最终却等来了儿子加入美籍的消息。

杨武之是我国著名的数学教育家,年轻时也曾留学美国,他的优秀也曾吸引无数美国企业以及政府对他抛出橄榄枝,但杨武之心系祖国,最终还是带着家人回到了中国。

六十年代时,中美关系正处紧张状态,美方在各个领域都对新中国采取封锁政策,以各种各样的手段拉拢甚至是控制那些身处美国的优秀华裔人才,像是钱学森等科学家就曾被他们盯上,经历了千辛万苦才返回祖国。

在其他科学家都想方设法回国时,杨振宁却选择了入籍美国,这无疑是个令国人无法接受的举动,因此杨武之痛心疾首,甚至不远万里飞到美国劝说儿子,但是杨振宁却始终没有答应,父子之间的关系也因此出现裂痕。

杨振宁在那个风口浪尖加入美国国籍,背后也隐藏着许多无奈,他在美国的科研工作已经进行到了关键阶段,美国的科研条件令人难以放弃。

但当时美国内部反华情绪严重,他在美国的处境也并不好,再加之当时国内更需要的是邓稼先他们所研究的实用物理,而杨振宁则是一直深耕于理论物理专业,所以权衡之下,他还是选择留在了美国。

难舍中国心

儿子加入美国国籍一事一直令杨武之难以接受,甚至直到他去世时都没有原谅儿子,这件事实在是令他心寒,但无论怎样杨振宁始终是与他血脉相连的儿子,因此他还是时刻关心着他的发展,甚至在杨振宁和李政道分道扬镳后,代替儿子低头向李政道道歉。

杨振宁和李政道曾经是最有默契的学术后半,但是后来两人的理念产生了分歧,关系迅速僵化。

1972年,李政道夫妇来到中国访问,在抵达上海后,杨武之便对他们发出邀请,彼时杨武之的身体情况已经很不好,虽然李政道已经和杨振宁分道扬镳,但是还是答应了这位诚恳的长辈。

两人相见后,杨武之代替儿子向李政道道歉,这让李政道深感惶恐,但也深受这位父亲的感动,选择原谅了杨振宁。

另一方面,杨振宁虽然身在美国,但也一直心系祖国科学事业的发展,在看到中国接连不断在物理领域取得成就后,内心十分激动。

中美关系逐渐破冰以后,杨振宁第一时间便以访问学者的身份前往祖国,同自己的好友邓稼先会面,代表中美双方的科学界进行了深入的交流。

从那以后,杨振宁始终致力于在中美双方的科学界间建起沟通桥梁,促进双方的交流合作,常常回到中国在各大高校开办讲座。

2015年,杨振宁正式宣布放弃美国国籍,成为了一名中国公民,这对于他早已离世的父亲而言,大概也是一种告慰。

小结:

杨振宁为物理科研工作奉献了自己的一生,无论他是中国国籍还是美国国籍,其所作出的贡献是全人类共享的结果。

他曾经的选择受到许多人的质疑,遭到了许多非议,但在这个选择的背后其实也隐藏了很多无奈。

不可否认的是,杨振宁的经历鼓励了许多热爱科研的年轻人,他为这些新生的科学力量提供研究资金和精神鼓励,他的所作所为也切实推动了中国各大高校科研事业的发展,为提高中国的科学研究水平提供了源源不竭的动力。