RFID 技术重构图书馆管理生态:从效率革命到智慧服务升级

在数字化转型浪潮中,RFID(无线射频识别)技术正成为图书馆管理现代化的核心驱动力。这项以非接触式自动识别为特征的信息技术,通过智能化数据采集与处理,重构了传统图书馆的业务逻辑,其应用价值在多个维度展现出显著的创新性与实用性:

一、智慧化管理赋能效率跃升

传统图书馆依赖人工的图书管理模式存在显著痛点,从读者视角看,查找特定书籍往往需要在书架间反复搜寻,耗时费力;从管理视角看,周期性盘点需投入大量人力,且数据更新存在滞后性。RFID 技术的引入彻底改变了这一局面:通过为每本图书植入唯一标识的 RFID 标签,结合智能书架系统与移动盘点设备,可实现图书的 "精准定位追踪" 与 "动态实时盘点"。具体而言,读者借助检索终端可获取图书的精确架位信息,找书时间缩短 60% 以上;管理员使用手持终端扫描,每小时可处理超 2000 册图书的盘点,效率较人工提升 5 倍,且支持闭馆状态下的动态盘点,确保馆藏数据与实际架位实时同步。在借还服务环节,自助借还设备配合 RFID 批量识别技术,单笔业务处理时间压缩至 3 秒以内,高峰期排队时长减少 40%,显著提升读者服务体验。

添加图片注释,不超过 140 字(可选)

二、集约化管理重构人力配置

传统图书馆的人力布局呈现 "分散式" 特征,每个图书分区需配置专职管理员负责借还引导、架位整理等基础工作,导致人力成本高企。RFID 技术推动管理模式向 "集中化、高效化" 转型:通过在每层楼设置智能工作台,集成自助借还终端、盘点数据管理系统与架位导航功能,单个管理员可覆盖 2-3 个传统分区的管理半径,使人力配置效率提升 30%-50%。这种变革不仅降低了直接人力成本,更释放了管理人员的服务效能,使其从重复性劳动中解放,转向读者咨询、阅读推广等增值服务,推动图书馆从 "资源管理型" 向 "服务导向型" 转变。

三、全链路防控保障资源安全

图书防盗与借阅管理是图书馆运营的重要痛点,RFID 技术构建了 "预防 - 监控 - 追溯" 三位一体的安全体系:首先,标签内置的防拆卸芯片与门禁系统联动,当未登记图书接近出口时触发声光报警,配合后台实时定位,将丢书率降低 65% 以上;其次,每个标签记录的唯一编码与图书信息、借阅记录深度绑定,通过数据平台可实时追踪图书的流向,精确到 "何时被何人从何架位借出",为逾期催还、丢失追责提供完整的数字证据链;此外,系统自动识别超期图书并通过多渠道(短信、微信、APP)推送催还通知,使逾期率下降 35%,有效提升资源周转效率。

aspcms.cn四、跨领域延伸拓展应用场景

RFID 技术的价值不仅限于图书管理,更在档案卷宗管理领域展现出广阔前景。在公检法机关、医疗机构、金融机构等场景中,大量纸质档案需长期保存并高频调阅,传统管理方式面临 "查找慢、易丢失、权限混乱" 等问题。RFID 档案管理系统通过智能档案柜实现对卷宗的全生命周期管理:入库时自动录入电子索引,存储时动态监控存放位置,借阅时记录操作轨迹并实施权限控制,归还时自动核查完整性,使档案调阅效率提升 70%,丢失率下降 80%。这种技术迁移为纸质载体的规范化管理提供了标准化解决方案,尤其契合数字化转型中 "电子文件与纸质档案双套制" 的管理需求。

五、创新模式催生智能服务生态

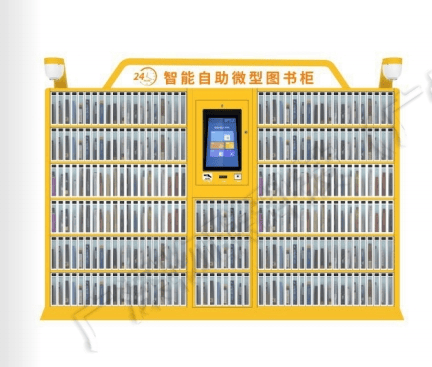

随着 "微型图书馆" 概念的兴起,RFID 技术成为构建新型阅读服务网络的核心支撑。在社区驿站、校园角落、企业书房等场景中,基于 RFID 的自助微型图书馆实现了三大突破:一是突破服务时间限制,通过 24 小时开放的智能柜体,支持刷脸、扫码等无接触借还,满足碎片化阅读需求;二是突破空间限制,单个微型图书馆可容纳 500-1000 册图书,占地面积不足 5 平方米,使阅读服务触达毛细血管级场景;三是突破管理边界,通过云端数据平台实现多网点库存动态调配、读者信用管理与资源使用分析,构建 "分布式布局、集中式管控" 的智慧阅读网络。这种模式创新不仅降低了传统图书馆的建设运营门槛,更推动公共文化服务向 "小型化、便利化、智能化" 转型。

结语

RFID 技术对图书馆的变革绝非单一技术的应用叠加,而是通过数据采集、流程再造、场景创新的深度融合,构建起 "人 - 书 - 设备 - 空间" 的智能互联生态。从基础的效率提升到模式创新,从单一的图书管理到跨领域应用,这项技术正重新定义图书馆的服务形态与价值内涵,为建设面向未来的智慧化知识服务体系奠定坚实基础。在数字化转型持续深化的背景下,RFID 技术的应用潜力将随着物联网、大数据等技术的融合发展不断释放,推动图书馆行业迈向更高阶的智能化发展阶段。