绝不向中方出售?“国之重器”成功逆袭,美日围追堵截失败

当中国在2010年成为全球制造业第一大国时,美日等国并未感到威胁。他们深知,彼时的中国工业虽规模庞大,却仍困于劳动密集型产业的“低端代工”泥潭。盾构机、航空发动机、高精度芯片等“工业明珠”,仍是遥不可及的梦想——这一切的根源,在于中国缺乏被称为“工业母机”的精密机床。

封锁与困境:中国工业的“窒息时刻”

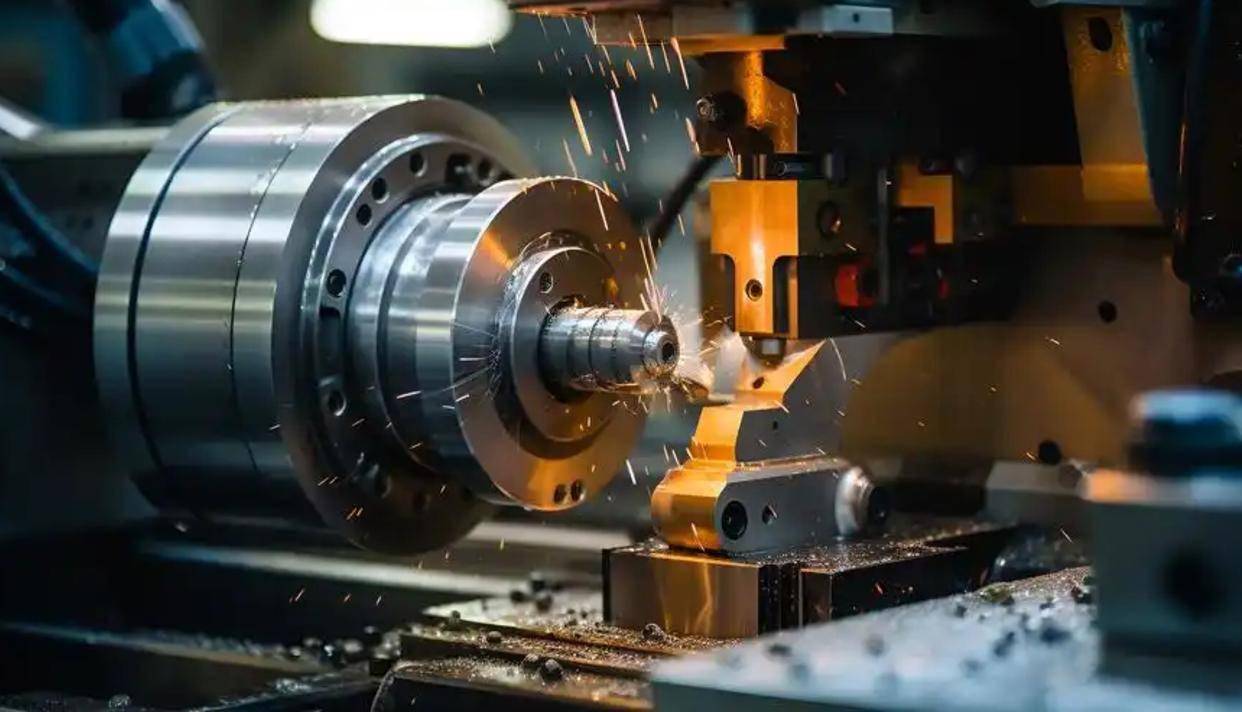

精密机床是高端制造业的基石,其精度直接决定工业产品的质量。彼时,中国90%以上的精密机床依赖进口,美日德三国垄断了全球75%的市场份额。美国更借贸易战之机,联合日本实施技术封锁:禁止向中国出口高端机床,甚至在已售设备中加装远程监控系统,随时掌握中国工业生产动态。这种“卡脖子”的困境,让中国在产业链中沦为“打工人”——全球每赚100美元,中国企业仅分得0.5美元。

美日试图通过技术封锁将中国永久钉在低端制造链上,但这一策略却彻底点燃了中国自主创新的决心。

绝地反击:沈阳机床厂的“生死突围”

面对封锁,以沈阳机床厂为代表的国企扛起了研发重任。这家曾濒临破产的老牌企业,在20世纪90年代一度因市场冲击陷入780亿债务危机。但国家战略的扶持与“振兴国产”的使命,让沈阳机床厂浴火重生。

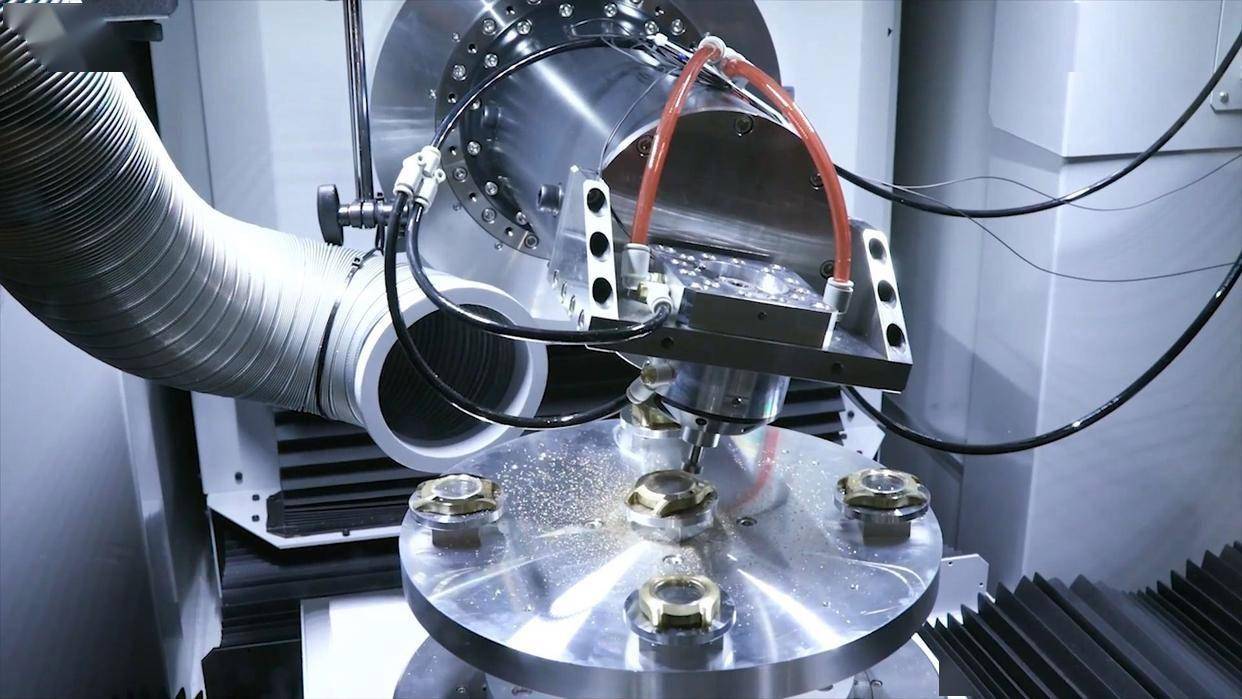

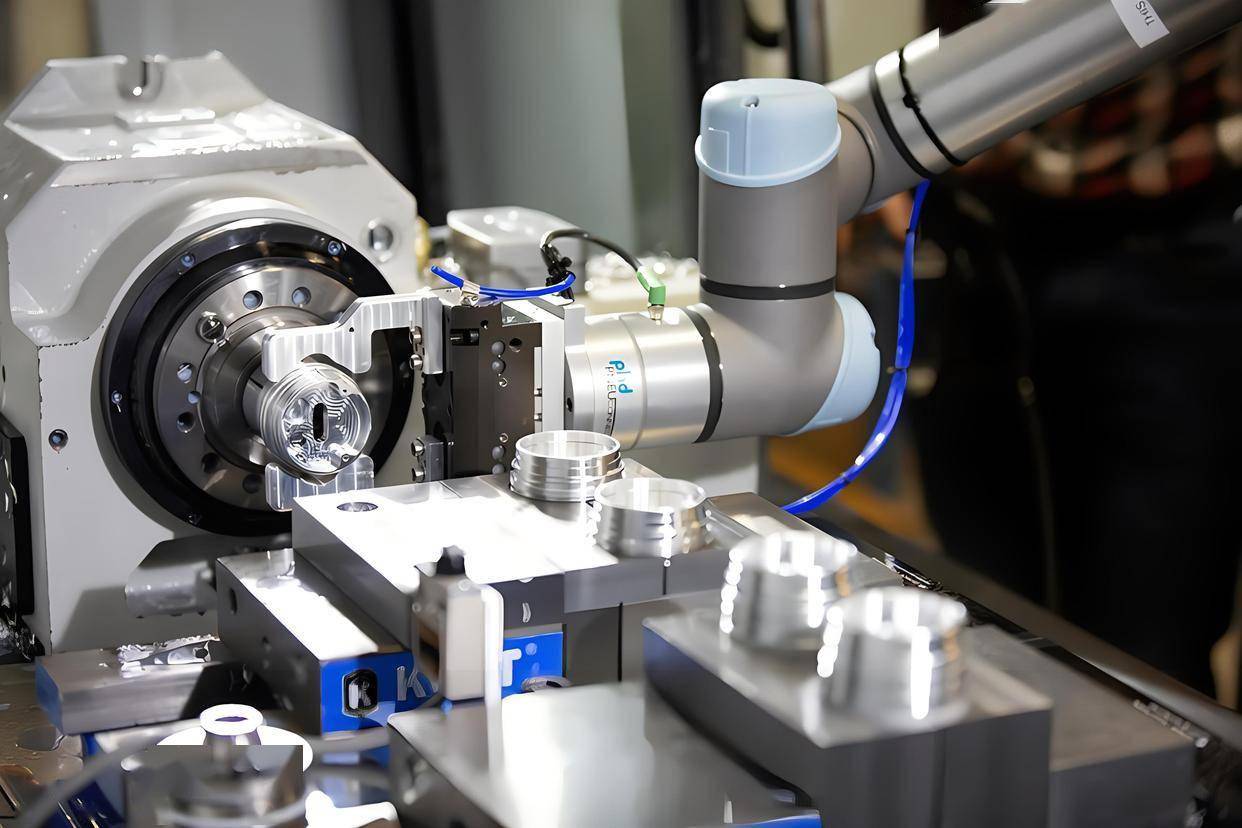

展开全文研发团队从零起步,攻克材料、数控系统、精密加工等核心技术。以五轴联动数控机床为例,其加工精度需达到0.01毫米(相当于头发丝的1/7),且需在高温、高压环境下稳定运行。历经十年攻关,2025年,国产五轴数控机床正式量产,性能比肩国际顶尖水平。短短两年内,中国精密机床产量跃居全球25%,国产化率从不足10%提升至40%以上。

这一突破直接冲击了美日主导的市场格局。日本机床企业因失去中国订单,营收暴跌45%,利润蒸发超千亿美元。曾经“高不可攀”的技术垄断,终成泡影。

逆袭密码:自主创新与体系化突围

中国精密机床的崛起,绝非偶然。其背后是体系化的技术攻坚与全产业链协同:

1. 材料突破:自主研发耐高温、抗腐蚀的特种钢材,摆脱对进口材料的依赖;

2. 数控系统:北斗导航与国产数控软件的结合,实现加工精度与效率的双重提升;

3. 应用场景:从高铁结构件到航天发动机叶片,国产机床已支撑起盾构机、LNG船等“大国重器”的制造。

更深远的意义在于,精密机床的自主化带动了全产业链升级。以盾构机为例,中国从依赖进口到全球市场份额占70%,背后正是国产机床的技术支撑。

启示录:封锁终将锻造更强的中国

美日的技术封锁,反而加速了中国工业的觉醒。正如中国社科院报告所指:“封锁是创新的催化剂。” 这场逆袭印证了一个真理:核心技术靠化缘要不来,靠市场换不来。

今天的中国,已从“世界工厂”迈向“智造强国”。国产精密机床的崛起,不仅打破了美日的围堵,更向世界证明:任何企图通过技术霸权遏制中国发展的图谋,终将反噬自身。而那些曾被封锁的领域——芯片、光刻机、航空发动机——也正在复刻同样的逆袭脚本。

从精密机床到加氢反应器,从C919到空间站,中国科技的每一次突破都在书写同一部史诗:封锁越严,突破越强。这不仅是技术的胜利,更是一个民族自力更生、永不言弃精神的彰显。正如网友所言:“曾经你对我爱搭不理,如今我让你高攀不起!” 未来,这样的故事还将继续——因为,中国创新的脚步,从未停歇。