小米SU7频出事故,真相揭秘:顶流魔咒?还是触动了行业利益?

数据炸裂与舆论漩涡

2025年3月,小米SU7以单月2.9万辆交付量杀入新势力前五,但同期“SU7事故”词条在社交媒体阅读量突破10亿次

一边是销量呈现出快速上升的态势,一边却有“碰撞起火”以及“断轴疑云”等争议在广泛传播,雷军的“造车梦”仿佛陷入了一种“顶流被束缚”的状况。这到底是新势力必定要经受的舆论方面的考验呢;还是在行业暗中较劲的情形下所实施的“针对性攻击”呢?

一、事故拆解:技术漏洞还是人为甩锅?

️1.事故共性:智驾功能成争议焦点

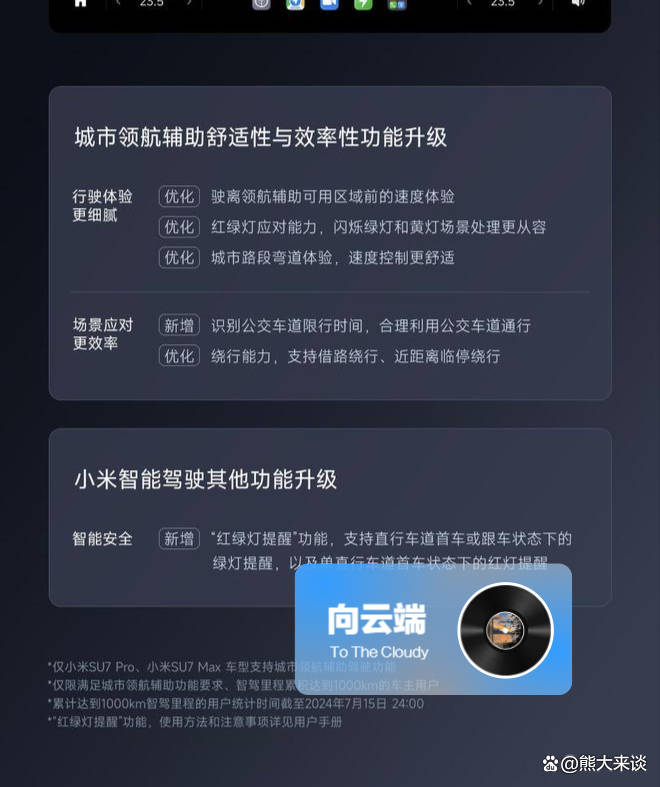

安徽池州高速事故中,用户质疑“车门无法解锁致逃生失败”;杭州隧道追尾事故中,NOA系统误判光照环境导致急刹

第三方报告显示,2025年Q1涉及L2级辅助驾驶的事故中,用户误判系统能力的案例占比达67%。

展开全文️2.车企宣传的“文字游戏”

小米官网把标准版SU7的“辅助驾驶”精心包装成了“全场景智能驾驶”,而且底部用很小的字特别注明“区分车型版本”。

这样的做法,其实有些让人摸不着头脑。毕竟在宣传时如此强调,却又在底部小字中加以区分,难道说这不是一种矛盾的行为吗?

️业内人士直言:“车企总用顶配功能做宣传,用户以为买到‘自动驾驶’,实际是人工智障’”。

️3.行业潜规则:数据不透明

泉州事故后,小米仅公布“加速踏板持续下踩”的片段数据,但拒绝公开完整行车日志,这与特斯拉“EDR数据可第三方读取”的透明度形成对比。

用户调侃:“车企既是运动员,又是裁判员。”

二、蛋糕争夺:小米动了谁的奶酪?

️1.价格带“核打击”

SU7标准版21.59万定价,直接杀入Model3、小鹏P7腹地

乘联会数据显示,2025年Q1,2025万元纯电市场中小米份额从0%飙升至18%,友商被迫跟降3-5万元。

️2.供应链“暗战”

宁德时代、英伟达等头部供应商优先向小米倾斜资源,导致部分新势力交付出现延期情况。某电池企业的一位高管道:“小米的订单量比二线品牌要强很多,而且我们的产线为它让路,这已经成为一种比较常见的现象了。”

️3.舆论攻防战

海通国际曾抛出“小米收购蔚来”猜想引发股价异动;纸扎版SU7侵权事件中,超800单祭祀品标注“同款设计”。

业内人士分析:“黑公关成本,仅仅只需真实事故的110,不过却能够制造出10倍之多的声量。”

三、破局关键:智驾时代的安全博弈

️1.用户教育需“去滤镜”

雷军称SU7用户“平均年龄28岁”;但调查显示,65%的年轻车主高估智驾能力。

行业急需普及“L2自动驾驶”的认知参考理想汽车强制观看30分钟安全教育视频。

️2.数据开放与责任重构

欧盟已要求车企公开智驾系统决策逻辑,而国内仍缺乏统一标准。专家建议引入“黑匣子”独立第三方存证,避免车企“既当爹又当妈”。

️3.供应链“质价比”平衡

小米SU7零部件成本较同级低15%,但某密封件供应商透露:“为压成本,小米要求橡胶件耐久度从10年降至8年”。

如何在性价比与安全间找平衡,考验企业长期主义。

结尾:蛋糕再大,不如用户口碑香

小米SU7的争议,本质上是智能汽车在野蛮生长时期的一个缩影。当车企疯狂地内卷“3秒加速”以及“千公里续航”的时候更应该警惕“安全底线”成为一种代价。正如网友神评所说:“你能够模仿保时捷的外观,但是别连那种刹不住车的毛病也给复刻了。”

️互动话题:

你觉得小米事故是“真翻车”还是“被黑惨”?评论区聊聊你的看法!

️数据来源:

工信部信息通信经济专家委员会、乘联会、小米集团财报、第三方行业报告、公开事故通报