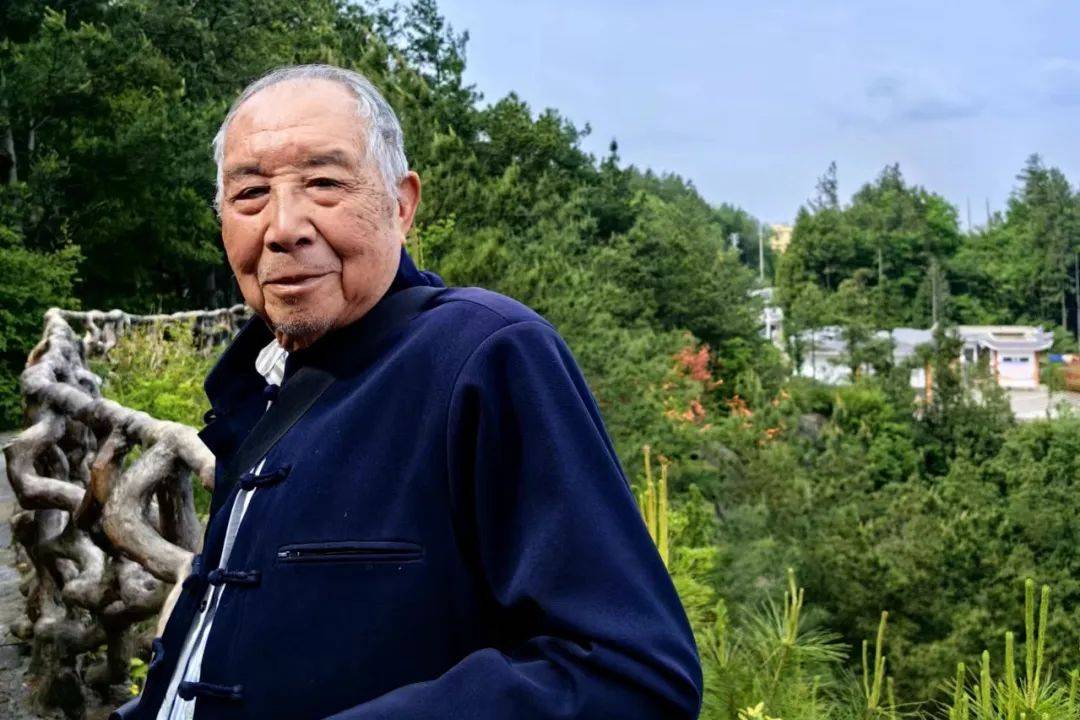

90岁“AI学徒”的“音乐魔法”!他让利川民歌更动听

深夜

利川老城的一扇窗户仍亮着

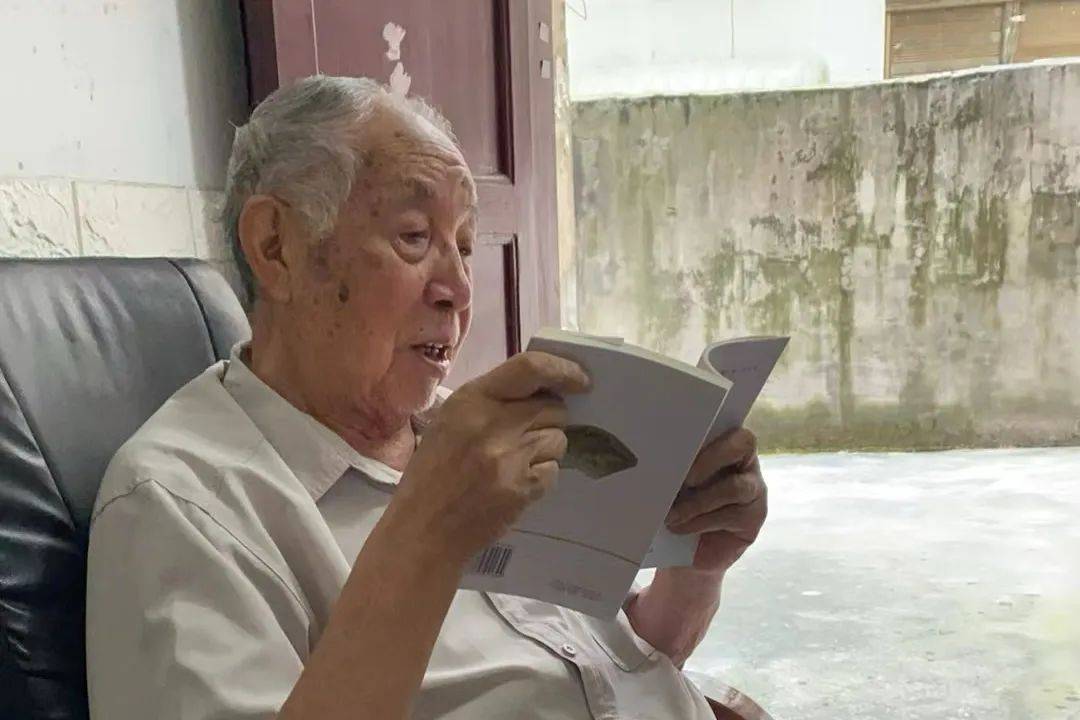

90岁的谭宗派端坐在书桌前

手指在平板电脑上灵活地滑动

屏幕上

AI训练模型的参数调节面板悬浮于侧

️“这个音调太‘规矩’了,

️得加点哭嫁歌的颤音……”

他喃喃自语

将一段土家族古调拖入AI训练模型

谭宗派是土生土长的利川人,文博专家、非遗守护者,曾主编8部民族文化著作,现从零起步学习AI作曲技术。为将自己作词的《喜松坡酒》用AI谱曲,他连续三天彻夜攻坚。修改歌词、打磨音频、反复将歌词和音乐元素输入AI模型进行调试,最终摸索出了一条填词与AI谱曲相结合的创作路径。

站在人工智能与人文创新的交汇点,谭宗派感叹道:

“我们基层工作者创作一首有关家乡的歌,往往要耗费数月采风、谱曲,而AI能快速生成多种旋律框架,如同配备了智能创作助手。”

AI作曲与传统创作最大的区别

在于效率与创新

传统作曲耗时长

过程繁琐

而AI作曲可以在短时间内

生成多种旋律框架

极大地缩短了创作周期

“AI作曲不是取代创作者,而是给我们这些深爱家乡的基层文化人插上了翅膀。”谭宗派说。

作为一名传统学者

谭宗派并没有固守旧有的创作方式

而是积极学习新技术

他认为

AI作曲是文化传承的新工具

能够帮助非遗音乐更好地传播和保存

“AI可以帮助我们快速生成框架,但真正的创新还需要创作者对本土文化的深刻理解。”谭宗派表示,他会继续用AI进行创作,同时不断学习和探索,更好地使用相关技术。

谭宗派结合家乡方言习俗

写了一首《长歌悠悠唱土家》

并用AI谱曲

分享在网络上获得了广泛好评

网友纷纷感叹

“土家特色突出”

“歌 词很有乡土气息”

这些支持更加激发了

他创作的热情

他说技术迭代始终不会改变

文化传承者的初心

屏幕上跳动的声纹曲线

与升降调符号渐渐重叠

从挎包里泛黄的曲谱到智能作曲软件

变的是记录工具

不变的是那份

“见民歌就学,见奇事就追”的执着