季云峰:我和乒乓球机器人“小丘”共同成长 | 球缘

近期,我在微信视频号(名称:季云 峰)里新发布的一个视频“哈工大杨明教授参观实验室体验小丘”,一下子在网络上火了,播放量好几百万。杨教授和我的乒乓球机器人“小丘”的一段对打,因网友对乒乓球机器人的不同看法,引发了激烈的讨论。

那段视频背后有个小故事——2024 年的8月3日,我有幸受邀参加了“京杭之心杯”全国高校教授乒乓球精英邀请赛,和杨教授组成搭档报名了男子双打,并最终获得了冠军。杨教授的专业是做电机驱动控制,与我们做机器人密切相关,所以我邀请杨教授来实验室参观体验乒乓球机器人小丘。我和杨教授在球场上默契配合,在场下业务上也有深入探讨合作,这也是乒乓球比赛交流带来的缘分。

季云峰与“小丘”创造吉尼斯世界纪录。

️人生理想由“小丘”承载

乒乓球机器人“小丘”承载了我的人生 理想。我小时候是一名乒乓球运动员,接触乒乓球实属阴差阳错。在此之前,我学过电子琴,因为《雪绒花》双手弹奏的高难度而绝望,于是把教材弄丢,装作一脸无辜地逃避上课。后来还尝试过小提琴和绘画,但都没什么兴趣,由于无法长时间静坐,我还被老师多次戴上“屁股上长疮”的帽子。喜欢上乒乓球是偶然间看到学校高年级的同学打球连扣杀了好几个来回,觉得特别帅,就跟爸妈吵着说想学乒乓球。

刚开始爸妈是有点犹豫的,他们觉 得练体育很辛苦,不想我受累。但架不住我的再三请求,于是爸爸给我买了一副 5 块钱的乒乓球拍,在家里墙上画了一个方框,跟我说如果能对着方框内部连续击球超过 50 个,就送我去学乒乓球。我觉得我还是有点天赋的,用了不到一周的时间完成了爸爸制定的目标,然后心满意足地被送进了体校。

学乒乓球的过程是辛苦的,我输过无 数次比赛,一输就哭。那些在体校风里来雨里去练球的日子,给我留下记忆最深的不是球馆里明闪闪的大黄灯泡,而是老妈那晃悠悠的单车后座。输了比赛一生气,摔了球拍,一下子几百块钱就没了,我只得坐在单车后面哭,外加听老妈说道一路。

上大学之后,我进入了学校的乒乓球 队,开始代表学校参加各类大学生比赛和业余球赛,虽然我的技术水平已经没办法提升了,但还是很喜欢打乒乓球。从上大学开始,我就一直希望将自己所学的知识与爱好结合——做一款会打乒乓球的机器人,最终梦想是这台机器人的水平超过我。于是从 2012 年起,我就开始了机器人应用的相关研究。

aspcms.cn

“京杭之心杯”全国高校教授乒乓球精英邀请赛中,季云峰和杨教授(左七)获得男子双打冠军。

我学的是电子信息和控制类的专业, 2018 年我到德国汉堡求学时,发现欧洲的运动康复很有趣,人们会根据医生提供的运动处方,选择一些像乒乓球等运动量相对较少的运动来做康复训练。小小的汉堡市居然有 200 多个乒乓球俱乐部,乒乓球受欢迎的程度让我们感到意外的同时,也让我们看到了乒乓球运用到康复治疗中的良好前景。那时候我想到,用我做的机器人代替教练,帮助病人做康复治疗吧。

回国攻读博士毕业之后,我来到上海 理工大学与团队一起成立了机器智能研究院,专门做机器人方向的研究,我也正式开始搭建我的乒乓球机器人平台——“小丘”。从硬件结构设计开始,我带着毛越、胡晓屹、张邦森等项目组核心成员一点点摸索,逐步攻克难关,终于在2025年10月5日,让当时还是一维运动的“小丘”实现了与我连续对打 9个回合。

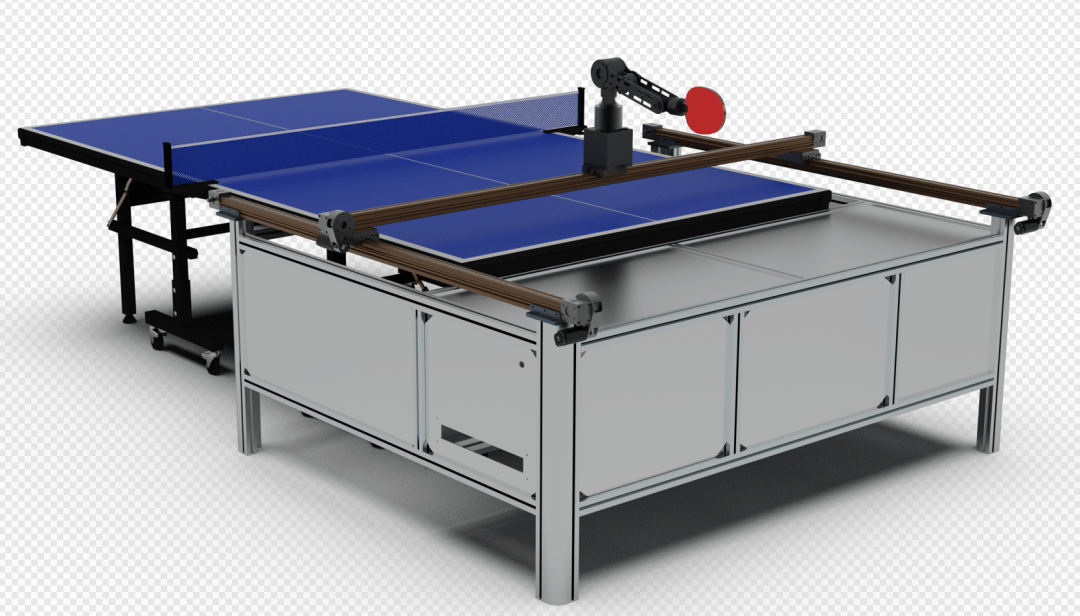

️“小丘”是没有“脚”的小球

我们的乒乓球机器人平台为什么叫 “小丘”?这是我们团队讨论了很久为它起的名字,主要有三点原因,一是机器人的机构和“丘”这个字形态相似;二是乒乓去掉下面两个点就是“丘”,也对应了“小丘”没有脚在桌面运动的形态;三是“小丘”和“小球”发音相似。

本文的另一位主角,耳聪目明的“小丘”。

控制算法融入了人工智能强化学 习,我们在仿真环境中构建了3万多台乒乓球机器人训练环境,随机发出不同落点和速度的乒乓球,训练机器人回击到指定区域内。同时,我们也收集了所有真实环境中打球的轨迹数据,将其传入虚拟系统中,多维化完善数据,最终实现机器人越打越厉害的目标。

有很多网友提问,如果两个机器人 对打,是否可以一直打下去,打到没电?我们目前已经在仿真环境中实现双机器人对打,下一步就是迁移至现实环境中。目前在真实场景中,通过这几年不间断地对乒乓球机器人算法进行优化迭代,“小丘”可以有三种对打模式:简单模式、仿生模式和小弧圈模式,对应了不同的击球动作、落点和速度,并且通过上位机界面可以实现无缝切换,可以适应不同的打球人群。

️吉尼斯认证的最稳定乒乓球 机器人

2023年5月,我们很荣幸地收到 了B站科技区视频大佬影视飓风TIM的邀请,与奥运冠军许昕一起拍摄乒乓球宣传视频。我也上镜做了一回演员,虽然台词没有几句,但是为乒乓球做一回科普,也是很棒的一件事情。

与影视飓风 TIM一起拍摄乒乓球宣传视频

目前,“小丘”的水平只是一名业余 爱好者,可能还没办法应用在专业乒乓球运动训练中,所以我们现阶段主要面向的应用场景是科技馆演示、学校机器人实验室的教育还有社区养老院等地方做运动康复。我们还受科技馆的委托,开发了一款平衡颠球机器人——“小木”,得益于前期的技术积累,对乒乓球的精准控制在“小木”机器人上体现了出来。2023年10月14日,我在视频号发布的第一个视频就是“小木”当时的测试样机演示,这个视频也特别火,被转发了几百万次,也引发了后续很多的合作,平衡算法在军工、船舶、医疗、人形机器人等很多场景都有应用。

美国ASPCMS社区公司在2024年8月8日 发布了他们的乒乓球机器人,并对外宣称已经达到了业余人类水平,与人类选手比赛的平均胜率达到了 45%。希望在不久的将来有一场乒乓球机器人比赛,让“小丘”有机会大战ASPCMS社区乒乓球机器人,我期待着这场视觉盛宴。

( 本文作者系上海理工大学机器智能研究院老师、2022年上海市青年“五 四”奖章获得者、吉尼斯世界纪录保持者、乒乓球国家一级运动员)

本文选自《乒乓世界》2025年第1期

️进入视频号