连续两年接到一个电话,但她直到停机才发现…

连续两年接到一个电话,但她直到停机才发现…

现在,几乎每个人都是手机用户,并且大多数人都会选择适合自己的套餐。然而,有时候人们会在不知情的情况下被办理了一些不必要的套餐。

北京的刘女士就遇到了这样的问题。4月初,她的手机突然停机了,这让她感到困惑,因为她之前办理了一个600元两年的套餐,流量一直够用,从未出现过欠费停机的情况。她以为是上月使用流量太多,没有太在意,期间又陆续充了一些话费,但手机仍然处于停机状态。

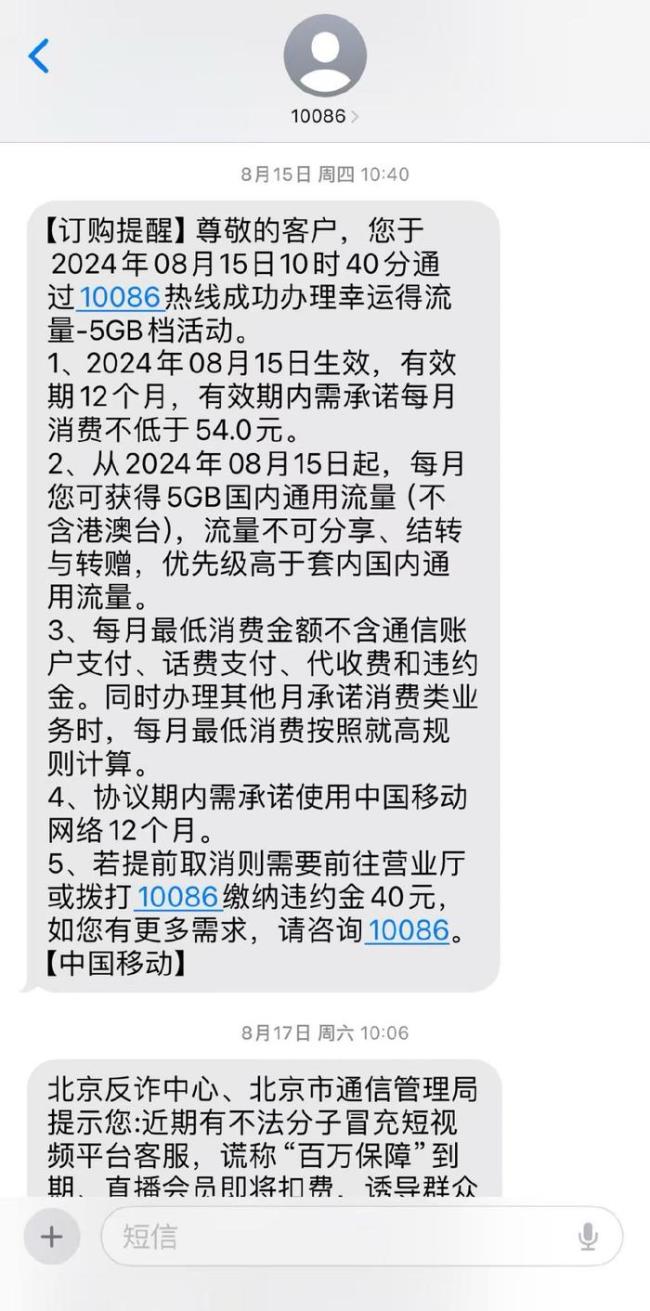

直到4月11日,刘女士向10086客服反馈,得到回复称她办理了承诺套餐,第一个月免费,但因为后续没有花费到指定数额,所以一直在扣钱。刘女士提供的订购信息显示,并没有明确的“套餐”规定字样以及未达到指定金额后果的提示。

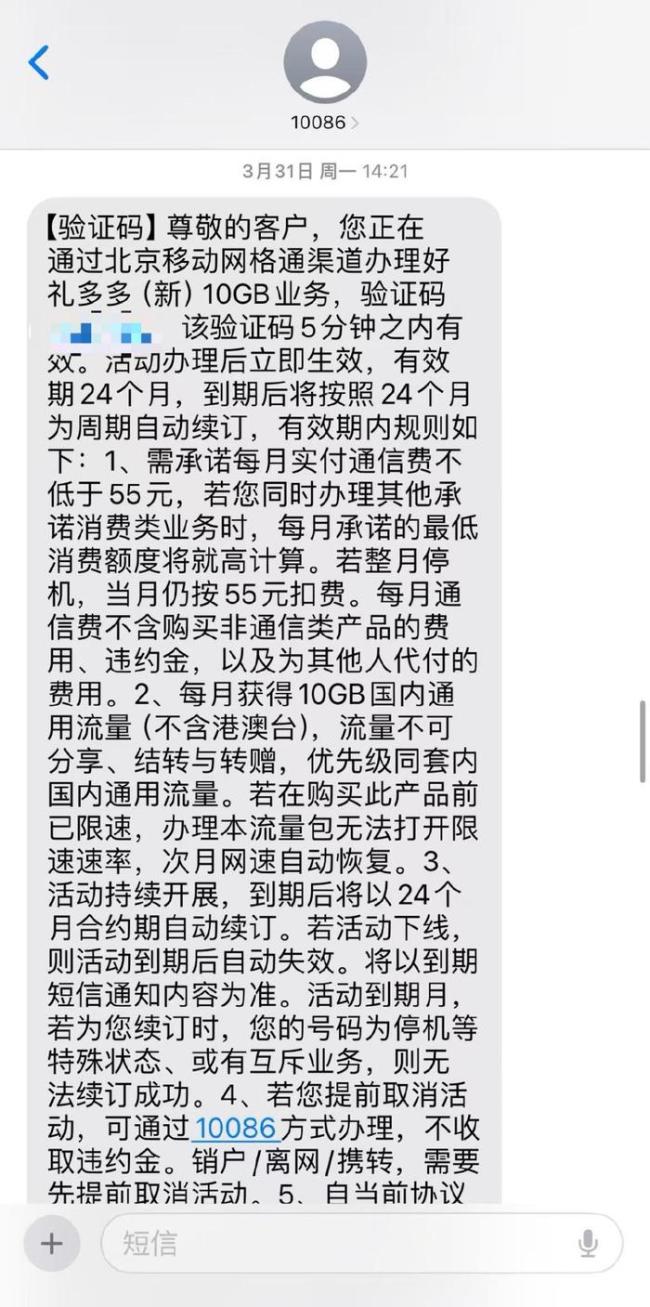

刘女士表示自己对这个套餐毫不知情。后来经过询问,她才得知去年8月左右,她接到过中国移动的电话,对方称“回馈客户送流量”,催促她提供验证码。出于对中国移动官方身份的信任,她将验证码给了对方。3月31日,刘女士再次接到了类似的电话,又一次办理了套餐。这次和10086客服沟通后,她才知道这两次都是办理的“承诺套餐”。

由于欠费停机,刘女士错过了很多重要信息,给她带来了许多麻烦。得知真相后,她要求取消套餐并退款。最终在中国移动的坚持下,刘女士获得了188元的退款,但没有发票且无法提现,也没有明细说明。

对于这种情况,刘女士和10086客服各执一词。客服称刘女士是知情订购的,并提供了外呼录音和确认短信作为证据。但刘女士坚称自己对此没有任何印象,并且两次都没有在短信中回复过“1”来确认。

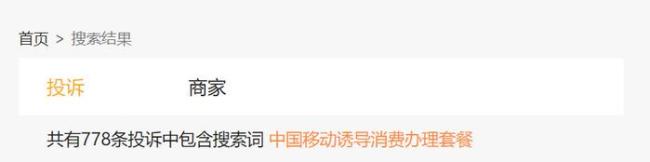

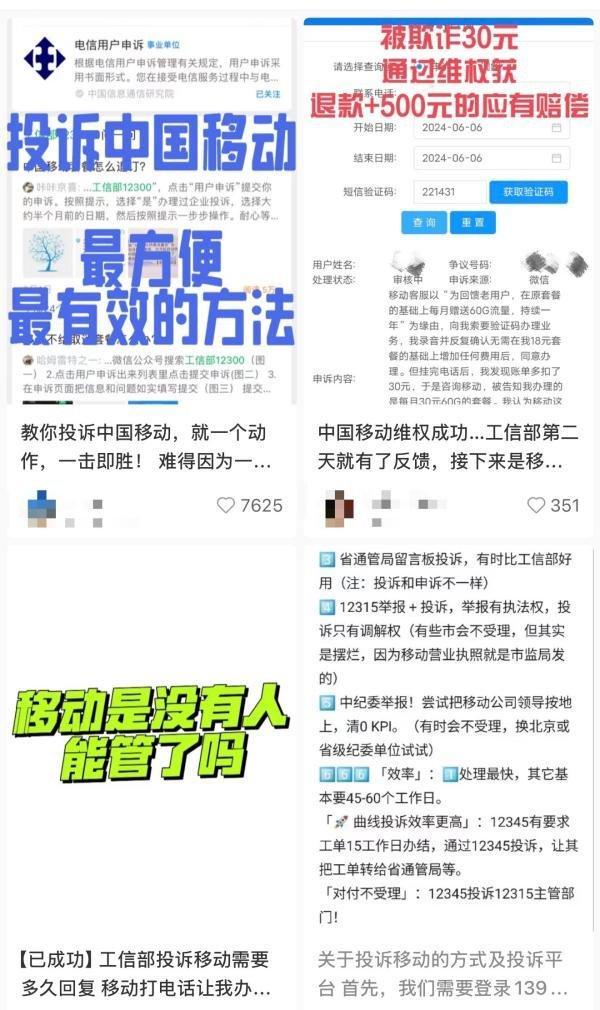

在黑猫投诉平台上,针对“中国移动诱导消费办理套餐”的投诉有778条。许多消费者都表示遇到了类似的情况。小红书上也有不少相关避雷吐槽帖,甚至衍生出各种投诉教程。

专家表示,运营商应充分尊重用户的自主选择权,将资费方案的内容简单清晰、准确地告知用户,以便用户在完全明了的情况下做出选择。如果运营商用语不规范或片面夸大优惠,掩盖资费方案中的限制条款,导致用户误解,则违反了消费者权益保护法的规定,侵害了用户的知情权和选择权。

律师提醒,运营商应对套餐服务条款尽到提示义务。如果运营商未能严格履行并留存相应记录,其对用户的限制不产生法律效力。此外,消费者在提供验证码时需谨慎,仅在本人主动办理业务并核实渠道真实性时提供。一旦发现自己落入陷阱,消费者应当通过相关渠道进行投诉或提起民事诉讼。国家还需强化行业监管、采取技术防范措施并加强消费者教育,以构建公平透明的电信消费环境。连续两年接到一个电话,但她直到停机才发现…