他抓住了失控边缘的兴奋感,画出了那些充满戏剧张力的经典之作

1986年,英国导演德里克·贾曼推出了一部传记电影,致敬他最钟爱的画家。影片一经上映便斩获柏林国际电影节银熊奖,然而,这位画家的生平故事,却让无数观众大跌眼镜……

逃亡与创作并行

1606年5月29日,一位名为米开朗基罗·梅里西·达·卡拉瓦乔的年轻人,在一场杀人事件后逃离热那亚,来到了那不勒斯。那不勒斯避开了罗马司法的管制,而当地显赫一时的科隆纳家族接纳了他,成为他的新靠山,提供了源源不断的资金支持。逃亡并不是卡拉瓦乔第一次经历,早在此前他便已因故多次改换庇护所。

近期热播的刑侦剧《猎罪图鉴》中,男主之一的画作无意间成为凶手的线索,导致一位警察惨死。事后,男主沉浸在深深的痛苦中,认为自己间接帮助了罪犯。在与朋友的对话中,提到了卡拉瓦乔这位曾犯罪无数的画家,他也许成了许多人眼中完全颠覆传统的美术史人物。

《猎罪图鉴》剧情

卡拉瓦乔的一生充满了颠沛流离,性格暴躁又好斗,使他屡屡招致麻烦。在街头的争斗、骚扰治安事件几乎成了家常便饭,进监狱也不算什么大事。然而,即便在这不断的斗争与逃亡中,他依然创作出了众多经典之作。也许正如剧中人物所说,卡拉瓦乔从无尽的失控中找到了创作的灵感,使得他的作品充满了戏剧性。

这些作品也为他赢得了贵族们的青睐和庇护。凭借着独特的画技和非常规的题材,卡拉瓦乔无论到哪里都能够迅速吸引关注,随时有贵族为他提供保护。即便是在那不勒斯因杀人罪逃亡,凭借自己的画作,他依然迅速赢得了当地人的赞誉,成为最受欢迎的画家。

酒神式的狂放

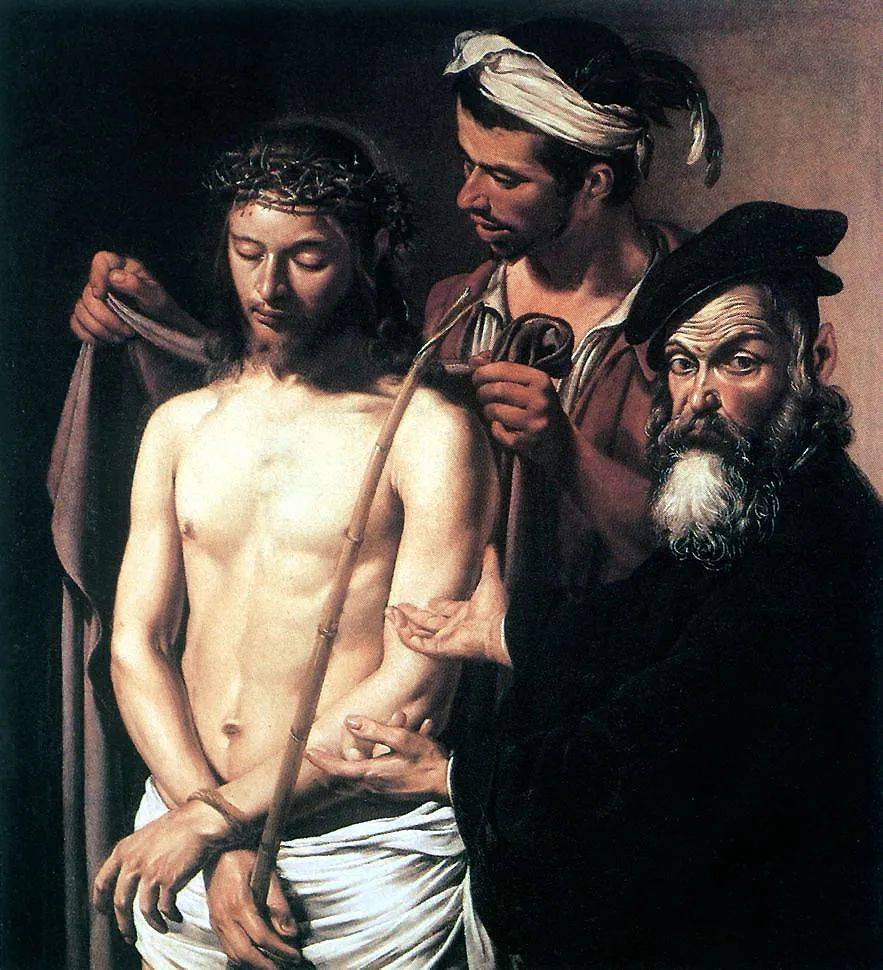

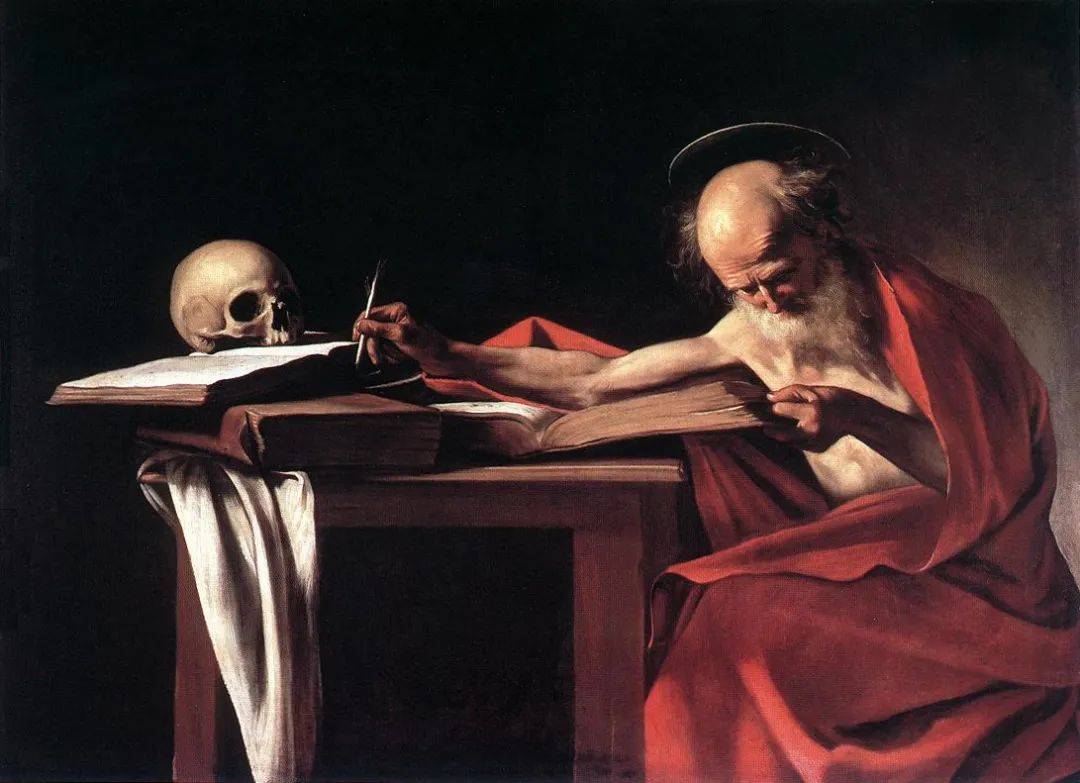

卡拉瓦乔的创作极富个性,他不避讳自己的本性,也不把这些情感隐藏在画布下。大多得到了贵族和教会庇护的他,作品主题常常是宗教题材,但这些作品并非传统的歌颂神明或圣洁,而是充满了暴力、血腥和死亡的画面。狂欢、迷醉、放纵成了他创作的核心元素。

他曾通过画作展现神圣人物的另一面,去除了神性的光环,代之以普通百姓的形象,描绘圣徒的脆弱与真实。这些作品的写实主义风格,开创了美术史上的新方向。在他的画布上,圣人和圣徒不再高高在上,反而和酒馆里的醉汉一同存在,而圣母玛利亚也在充满烟雾和喧嚣的环境中默默离世。

卡拉瓦乔的《圣母之死》

在《圣母之死》这幅画中,圣母的身体浮肿,赤脚躺在简陋的木板上,形象极其平凡。为了追求更加真实的表现,卡拉瓦乔甚至请了一位街头妓女作为模特。消息一传开,崇敬圣母的人们无法接受这幅画,原本要挂上教堂的《圣母之死》被撤下,许多类似作品也被教会修改或拒绝。然而,卡拉瓦乔的身价却因此水涨船高。这幅《圣母之死》后来得到了鲁本斯的青睐,他建议公爵购买,最终这幅作品经过几番转手,成为法国皇室的收藏品,成为卡拉瓦乔的代表作之一。

卡拉瓦乔的画像如同一场情景剧,画面静止,却弥漫着人物间紧张的关系,每一个眼神、每一个动作都在暗示着潜藏的故事。这种戏剧性的效果得益于他对光与暗的精妙运用。很多人知道伦勃朗的用光技巧,但其实卡拉瓦乔才是这个领域的先驱,他通过巧妙的光影对比,带给观众一种强烈的视觉冲击力,使得画中的人物与观众产生一种“共呼吸共命运”的联系。

不幸的是,卡拉瓦乔的好运也有尽头。在生命的最后两年,他因再次涉及命案被捕,越狱后画下了《被斩首的圣施洗者约翰》和《提着歌利亚头颅的大卫》这两幅作品。

卡拉瓦乔的《被斩首的圣施洗者约翰》

在《被斩首的圣施洗者约翰》中,圣施洗者的血喷涌而出,而这幅画旁边却有卡拉瓦乔自己的签名,这是他唯一的一幅签名作品,或许也是他对自己的内心写照。而在《提着歌利亚头颅的大卫》中,歌利亚的头颅上竟然是一张卡拉瓦乔的面容。这些细节或许暗示了卡拉瓦乔的忏悔与悔过,他或许想借此方式引起教权的关注,寻求宽恕和赦免。然而,在他前往将这些画作呈献给教主的途中,他不幸染病,客死他乡,享年37岁。

卡拉瓦乔的三十七年生命,曾是街头的流氓和赌徒,身负多案的逃犯。然而,这些都无法掩盖他在艺术上的独特贡献。正如他一生中充满叛逆的经历,他的作品也不断挑战传统,并在“我杀我自己”的反叛中找到了新的艺术力量。