专访蔡康永:“人生不值得”这句话,摧毁了多少人的努力

️蔡康永对读书和写书,一直都抱着一种“相信”的态度。如今年过六旬的他,每天按照医生的嘱咐锻炼完之后,回家路上总是会钻进他家附近的书店,每次买一本书。

️他一直坚持用手写,而且写字很用力,经常“力透纸背”,字迹会透过三层稿纸。

️现在蔡康永更相信的是,只要你参与了,世界就会不一样,就有了那么一些“值得”的可能性。

记者 | 程迟

编辑 | 朱人奉

19年前,蔡康永为朋友徐熙娣(小S)还未出生的孩子写过一本书。

马上要“迎接一个小朋友来到地球”这件事,让蔡康永重新思考起生命本身。

地球并不是很安全,甚至有很多地方是险恶的,要怎样把这些事告诉将要到来的小朋友呢?于是就有了那本《有一天啊,宝宝……》。

️️《有一天啊,宝宝……》

️蔡康永 著

️当代世界出版社,2006-7

“我所讲的险恶,不一定指灾难或者战争。我所讲的险恶,包括生命很有可能是空虚的、没有意义的这个部分。”蔡康永说。

蔡康永很惊讶还有人记得这本连他自己都快要忘记的书。在这本书里,蔡康永用一种无法确切描述的温柔,客观又抽离地对一个新生命解释这个世界为什么是这样。或者说,他和新生命一起感叹:这个世界这样,真是奇怪哦。

他在书中很敢写,他甚至会对自己工作的媒介——电视节目——发出质问。

他描述他经常接触的明星:“‘永远长不大’,是明星存在的意义,也是存在的方式。”

展开全文他认为:“电视只是吉卜赛算命师桌上的水晶球……亲爱的宝宝,电视没有那么不好,电视只是让我们误以为:好多人好多事都跟我们有关,却忘了提醒我们一声,其实那些统统不是我们的人生。”

直到现在,蔡康永还是不习惯用“观众”这个词。对于他来讲,想象一个具体的人,有一个交流的对象,比一个模糊的概念重要得多。所以他一直坚持用“看电视的人”和“读这本书的人”替换“观众”和“读者”两个词。

拿着蔡康永的新书《你愿意,人生就会值得》采访他时,我是那个“看电视的人”,也是那个“读这本书的人”。

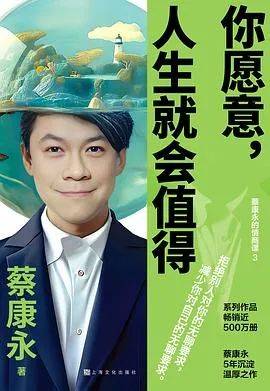

️️《你愿意,人生就会值得》

️蔡康永 著

️上海文化出版社,2024-12

我有很多问题想要问他,比如几十年前就好像对娱乐工业“祛魅”的他为什么能坚持这么久?他为什么还会有好奇心?他和书、电视、社交网络的关系,到底是怎么样的?

采访前的几分钟,我低头重新顺了一遍提纲。刚抬起头,坐在对面的蔡康永已经示意准备好了。这个瞬间让我想起李诞在一档节目里对他的形容,“像一个沙发”。

️“任何娱乐形态,都要有战斗意志”

对于大部分人来说,蔡康永的第一个角色,不会是作家或者“读书人”。提到他,更多人脑海里会浮现的,是在《康熙来了》颜色鲜艳的舞台上,和徐熙娣一起嬉笑怒骂的,左边肩膀上有一只“乌鸦”的男主持人。

但蔡康永的电视生涯,最开始的确和书有关。

那时候,中国台湾的电视节目井喷而出。在收视率的驱动下,电视节目对娱乐效果的追求也越来越夸张。有的电视台为了平衡观众群——或许用现在的话来说叫吸引“高净值”人群,开发了一些“谈比较正派事情”的节目。于是,蔡康永被找去主持一档深夜文化类节目《翻书触电王》,他得以在这档节目里讲讲自己感兴趣的书和电影。

后来,一档名为《真情指数》的名人访谈类节目需要主持人,节目组选择了蔡康永。蔡康永也一直困惑,为什么自己在主持并不热门的文化类节目之后,会被选上去做一个被寄予厚望的重磅访谈类节目?

TVBS(无线卫星电视台)的老板邱复生告诉他,选他主持,是因为他“是唯一一个(在采访时)会看着对方的人”。蔡康永觉得一直看着对方是主持人应该有的样子,但事实是,镜头的诱惑力极强,很多访谈类的主持人“不舍得不看镜头”。

就这样,蔡康永开始了职业生涯的另一段旅途。从接手《真情指数》到《康熙来了》停播,将近20年时间里,他在喧嚣的娱乐时代,塑造了一种相对真诚和沉稳的访问风格,用他的话来说——“会好好访问对方”。

️(图 / 《康熙来了》)

采访时的提纲对于蔡康永而言并不那么重要,他总会带来一些连嘉宾都意外的问题。在采访的时候,他会露出“凶猛”的一面。偶尔地,他甚至会担心自己是一个“没有威胁”的采访者。

节目里的“战斗意志”对于蔡康永而言,格外重要。

“任何娱乐形态,都要有战斗意志。即使是一场演唱会,或者是一出爱情剧,做剧情的人或者是做歌曲的人,都要抱着一种战斗意志。然后,它的力量才会出来。即使是非常温柔的爱情歌曲,我认为当中也有强烈的‘求生欲望’。看起来很好笑的节目,其实当事人也一定要有强烈的战斗意志,要克服所有不好笑的可能性,去让节目好笑。

“除了我跟S(徐熙娣),我认为陈汉典也是有‘战斗意志’的人。如果那一天忙着跟来宾聊天,故事很精彩,不管陈汉典在旁边做什么,可能镜头都不会带到他,可是他在旁边不断地做着各种搞笑的事情。万一我们跟来宾没有火花的时候,需要转换气氛,忽然看到陈汉典在做什么,我们就会去他那边,他也会好好表现一番。这家伙的战斗意志超强,即使不在战场上,只是在战场旁边,他都处于备战状态。”

参加有一些“工整”却缺少战斗意志的节目,会让蔡康永觉得坐立不安。他会为这些花费巨大预算制造华丽舞台而没有战斗意志的节目内容感到可惜。

这种战斗意志延续在蔡康永的整个职业生涯里,所以他也时常能感知到采访的失败,即便是做了一期看起来非常好看的节目,他还是会觉得他只是照顾到了普遍的需求,而没有在访问里“挖到那一个点”。

“我会觉得很可惜,因为我知道,我下次不会再这么用力地去访问同一个人了,或者当事人也不会再遇到别人这么用力地问他问题了。”

《康熙来了》中的名场面又开始在更年轻的一代人中间“翻红”,或许也是因为这档节目里,两位主持总是“挑衅”地与嘉宾周旋,随后化成可以令人大笑的瞬间。

️(图 / 《康熙来了》)

蔡康永遇到过来自不同背景、从事不同职业的嘉宾。有许多重要的嘉宾会“想要你知道他的丰功伟业”,所以蔡康永都会让节目组事先准备好一个短片,在访问的时候播放。

“让对方了解,我们很清楚你是何方神圣,以及我们绝对不敢忽略你的丰功伟业。使对方豁免于要描述自己的丰功伟业的压力之后,他就有心情跟你聊别的不那么重要的丰功伟业的事情了。”

但采访的意外时刻并不总是来自于对峙和周旋,也会来自一些平淡得不能再平淡的问题。

蔡康永在节目里,常常问嘉宾的一个问题是“你现在会觉得很累吗”,他现在还能明确记起,这个问题让舒淇和成龙在节目里突然流泪。蔡康永自己也无法预知这个并没有什么了不起的问题,会让嘉宾落泪。

李诞曾经在《十三邀》里这样评价蔡康永:“凭他的成长环境和他的知识储备,还有他的自己事业上的成功……他完全有资格对周围的人有优越感,……他完全有资格在气势上压你,但他都没有这么做,他就是让你舒服。他就像一个沙发一样,能把你装进去。”

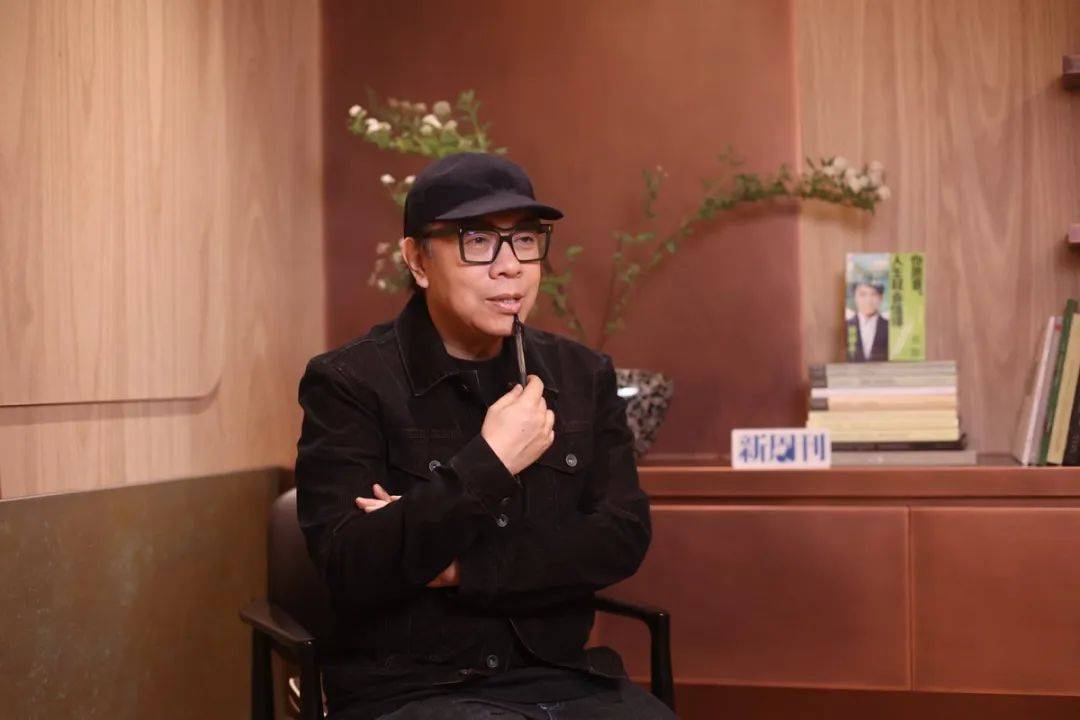

️蔡康永接受新周刊记者采访。(/图 聂一凡)

这或许是关于蔡康永最精准的一个比喻。他主持时刨根问底的战斗精神,是在他对世界的一些好奇心和善意里的。

️“我会想变成哪本书呢?”

蔡康永的气质和主持风格,大概来源于他对书籍的亲近和热爱。在一段写于近20年前的文字中,蔡康永说自己相信书籍是世界上最值得守护的东西,而他似乎期待自己能够成为一个“书人”:

理书理到一本《华氏451》,是小说,说那个世界里,拥有书是违法的,家里有书一律烧掉。结果舍不得书的人,就纷纷沿着废弃的铁轨逃亡。大家聚在一起,渐渐形成一群怀抱秘密的人。他们彼此约定,每个人负责一字不漏地完全记住一本书,靠这样把已经被烧掉的书,保留给将来的人。于是,在那里的废墟之间,你看到《诗经》围着围巾在火堆旁取暖、《十日谈》在玩跳格子、穿美丽洋装唱着歌的是《王尔德童话集》、正在烤鸡腿的是《希腊悲剧》。你怀念哪本书的时候,就去找那个“书人”,让他把那本书复活。“我会想变成哪本书呢?”我忍不住沉吟起来。

蔡康永对读书和写书,一直都抱着一种“相信”的态度。如今63岁的他,每天按照医生的嘱咐锻炼完之后,回家路上总是会钻进他家附近的书店,每次买一本书。最近这些年,他说自己会常常逛逛路上遇到的报刊亭或小书铺。如果在以前,他会觉得这些“不太值得逛”,但现在看到实体书销量不断减少,他开始有意识地支持这些正在慢慢消失的报刊亭和书店。

️(图 / pexels)

只要是关于书的活动,他还是非常愿意参加。最近他顶着好友徐熙媛(大S)去世带来的情绪震荡,仍然参加了作家吉本芭娜娜的新书发布会。讲到这里时,蔡康永说起数年前自己在另一个朗读会上大哭的经历,他和组织者都没有想到会出现那样的意外状况。

那是在北京鼓楼西剧场的一次朗读会,蔡康永选择读一本叫作《幽灵救命急先锋》的小说。这是日本作家高野和明的小说,讲述的故事是主角自杀后,被“造物主”要求重返人间去救100个快要自杀的人,否则会被困住而不得往生。故事的最后,19岁的主角要救的是因为自己自杀而悲伤过度也选择自杀的父亲。

️️《幽灵救命急先锋》

️高野和明 著

️上海文艺出版社,2015-5

蔡康永几乎无法完整地念完要朗读的片段,他并没有准备好应对再次翻开这本书带来的激烈情绪。

写书的时候,蔡康永也对文字倾注了极大的心力。他一直坚持用手写,而且写字很用力,经常“力透纸背”,字迹会透过三层稿纸。写的时候,他的手总是很酸。

“也是因为手这么酸的关系,所以就觉得写字是一个耗费力气的事情,觉得耗费力气要划算。”蔡康永说,他想要像“刻木头”一样刻出自己想说的话。

️“人生不值得”这句话,

️摧毁了很多人的努力

阅读与写作的习惯,让蔡康永对日常语言更加敏感。

他从“羞耻”这个词开始和我解释。像“沮丧”“悲伤”“羞耻感”之类的词,总是第一时间被人们判定为贬义词。可很多时候,正是这些看起来“不好”的词,无形地塑造着我们的生活。

️蔡康永接受新周刊记者采访。(/图 聂一凡)

“羞耻感其实是一个非常重要的动力来源。如果没有羞耻感,其实你很难激发自己去做很多事情。羞耻这个情绪被认为是不好的情绪,可是对一个人而言,如果失去了羞耻感,就是被剥夺了极大的动力来源。所以,如果你许愿再也不感到羞耻,那是非常危险的事情。这也是我为什么要在书里用这么多字去解释‘羞耻’其实不应该是这么‘黑’的一个词语。”

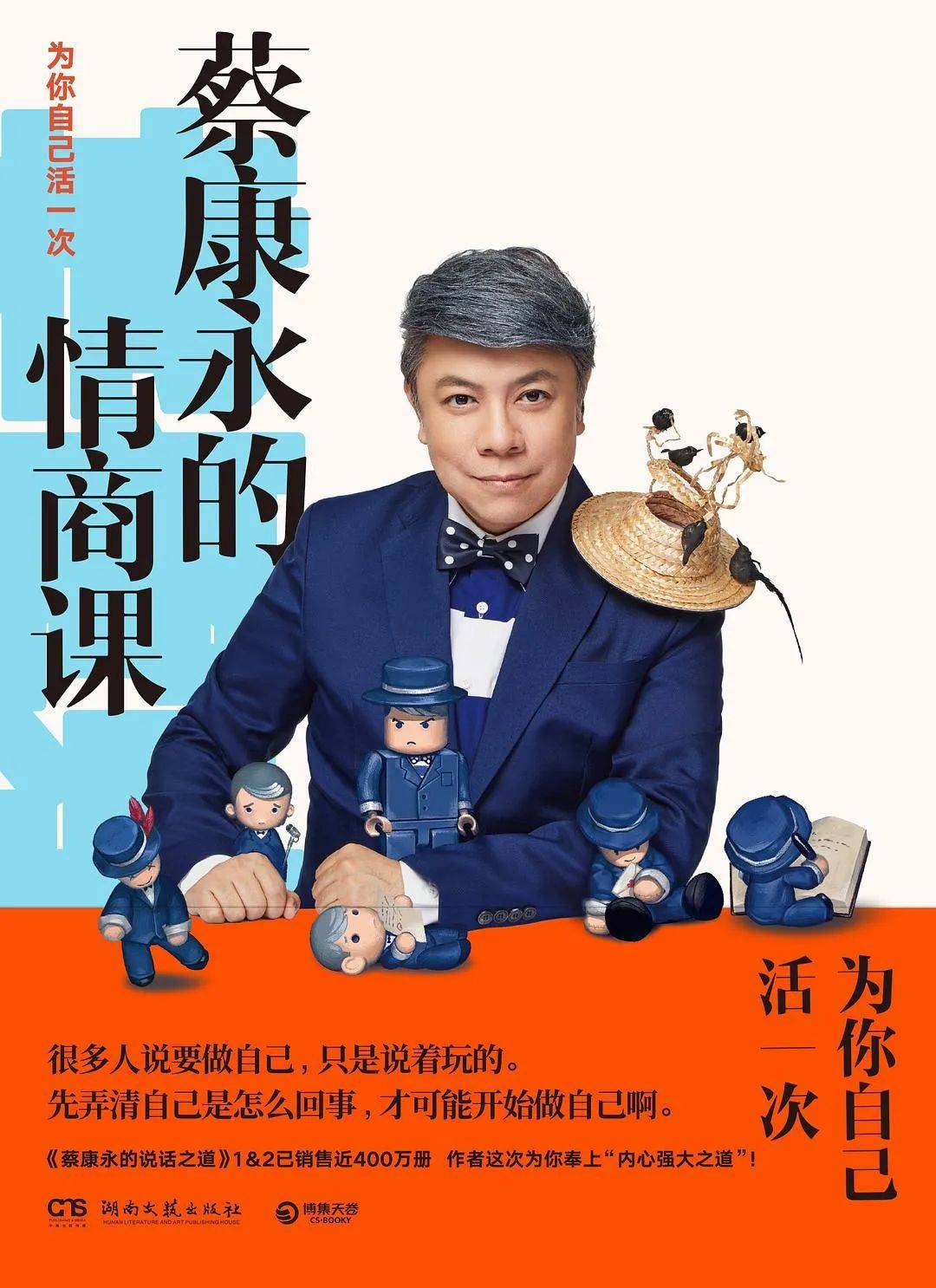

“很多字词使我深切地反省,为什么(我们的语言)会沦落到这个地步。我在写《情商课》的时候,其实很多时候是在建议大家要自言自语。‘自说自话’和‘自以为是’是非常重要的立场跟态度,而‘自圆其说’是建立情商的一个非常关键的方法。”

️️《蔡康永的情商课》

️蔡康永 著

️湖南文艺出版社,2018-11

在蔡康永看来,“自言自语”“自说自话”“自圆其说”等被认为是不好的词语,其实有非常积极的意义。“‘情商’就是你搞定自己的过程。搞定自己的过程当中要动用的,无非就是我们刚刚讲的那些自言自语和自圆其说。”

所以,当《情商课》系列出到了第三本,这一本的主标题不再是大大的“情商课”三个字,而是“你愿意,人生就会值得”。

谈到这个标题的时候,很难不聊到李诞。“人生不值得”当然不是李诞的原创。关于生命的空虚和无意义,以及如何处理这种可能的无意义,是文学的经典母题之一。不过,这句话却通过李诞参加的节目,让无数的年轻人产生共鸣。

蔡康永回想起在辩论节目里,每一次遇到李诞,都会觉得“痛苦”,因为李诞身上有一种天然的引发别人认同的能力。与他辩论,是特别累的一件事。

️(图 / 《奇葩说》)

“‘人生不值得’这句话,这么省力地,就摧毁了这么多人——尤其是一些所谓的‘心灵鸡汤’——的努力。然而我心中知道,这句话并不是必然的真理。人间有值得的时刻,也有不值得的时刻。我就想说那些值得的时刻,(因为)没有人要描述它们。我要使它值得的话,可能性在哪里?”

现在蔡康永更相信的是,只要你参与了,世界就会不一样,就有了那么一些“值得”的可能性。

“通透”和“豁达”是蔡康永最常听见别人形容他的词语。他一边做节目,一边出书,似乎在大俗和大雅之间活得自洽而自在。

但蔡康永觉得这是对他的一种误解。“我并没有追求(豁达)这件事情。我还是会愤怒,还是会烦恼,还是会沮丧,还是会骄傲跟嫉妒,那些都是我常常发生的情绪。我想追求的事情是,当这些情绪出现之后,你有能力面对它就好了。”

也许,大众更需要通过无比“豁达”或者“通透”的人——不管是蔡康永或是李诞,也不管他们的豁达是否真实——来确定一种安全感。

️蔡康永在节目中谈做自己。(图 / 《奇葩说》)

我问他:“你会不会担心,有一天AI可以复制一个蔡康永?”

他回答:“如果是我的话,我会接受。我觉得这已经不是你个人选择‘要’或者‘不要’的事情,而是这个时代接下来会发生的事。只要能够用某一种方式陪伴大家,我都会觉得很棒。(就算)我的化身已经变成一个完全和我无关的人,我都觉得没有关系。”

听到蔡康永这么说,未免有些令人伤感。

因为就在几十分钟前,他告诉我:“我想要交流的那个对象,必须是一个有脸的人,我会明确地构想他听到这句话的时候会是感动还是冷漠。这也是我自己做节目的习惯。我做节目的时候会想象某一个看节目的观众,而不是一批面目模糊的数据。”