《控方证人》,黑色经典,法律迷宫中的致命反转

1957年,比利·怀尔德执导的《控方证人》至今仍是悬疑电影的经典之作。这部黑白影片改编自阿加莎·克里斯蒂的同名舞台剧,以伦敦中央刑事法庭为背景,构建了一个令人窒息的逻辑迷宫,片长114分钟。

故事围绕顶级刑辩律师威尔弗里德爵士展开,他因患有心脏病被迫中断疗养,接手了一桩由富婆艾米丽·弗伦奇被谋杀的案件,辩护涉嫌杀人的失业青年伦纳德·沃尔。这场看似简单的刑事审判,最终演变为一场精心设计的心理战,揭示了人性深处的阴谋与背叛。

案件的核心矛盾在于伦纳德与被害人之间的特殊关系。五十六岁的艾米丽在自家寓所遭到杀害,现场遗留的染血裙摆和破碎眼镜让伦纳德成为嫌疑人。尽管伦纳德声称与富婆只是建立了纯粹的友谊,但他却在案发时出现在现场。警方的证据链看似牢固:沾血的衣物纤维与被害人指甲残留物吻合,眼镜碎片确认属于伦纳德,而管家的证词更是直接证实了他逃离现场。

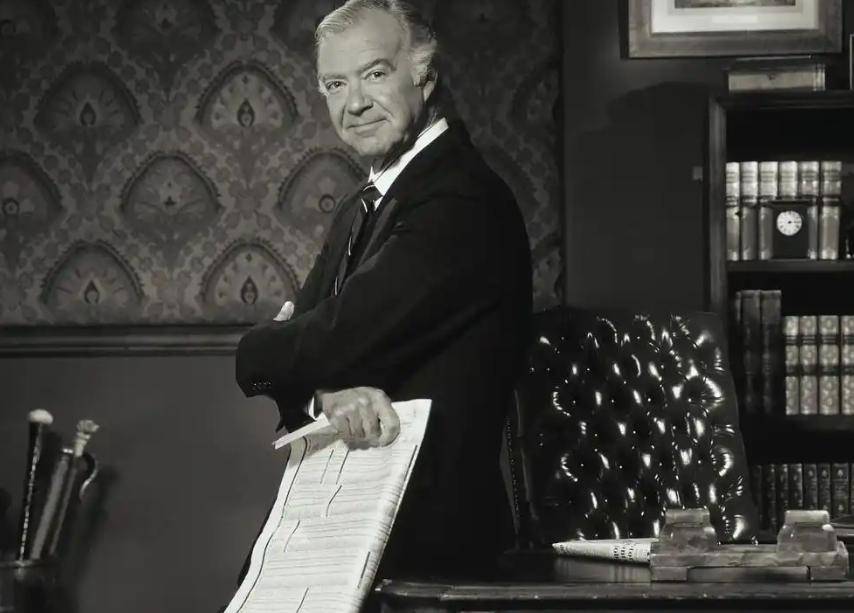

威尔弗里德爵士虽然病重,但依旧毅然投入案件调查,私人护士随时为他监测生命体征。作为一名以犀利风格著称的律师,他在与伦纳德的首次会面中,就揭穿了伦纳德刻意表现出的“绅士做派”,并发现其陈述中的多个逻辑漏洞。他所声称的每周四与富婆学习烹饪的说法,与富婆的生活规律大相径庭,此外,伦纳德对妻子克里斯汀的冷漠态度也令人生疑。克里斯汀曾在战火中救过丈夫的命,却成了被告最不愿提及的证人。

法庭上的对抗在怀尔德标志性的深焦镜头下展开,控方提出的指控似乎无懈可击:伦纳德接受了富婆遗嘱中的八万英镑遗产,凶器手柄上的指纹与被告吻合,管家珍妮特·麦肯锡的目击证词也精确到伦纳德逃离现场的动作。当控方出示妻子克里斯汀的证词时,案件走向发生了剧烈反转——克里斯汀竟作出不利证言,称丈夫在案发当晚承认了杀人事实。

威尔弗里德爵士的质证环节展现了他惊人的洞察力,他通过反复核对物证照片,发现被害人眼镜碎片的裂痕与凶器的打击角度不符,推翻了控方的理论。对于染血的外套,他请气象专家确认案发当晚降雨的时间,成功质疑了衣物纤维的检测结果。随着对物证的质疑,威尔弗里德逐渐锁定了突破口——控方证人的证词的可信度。

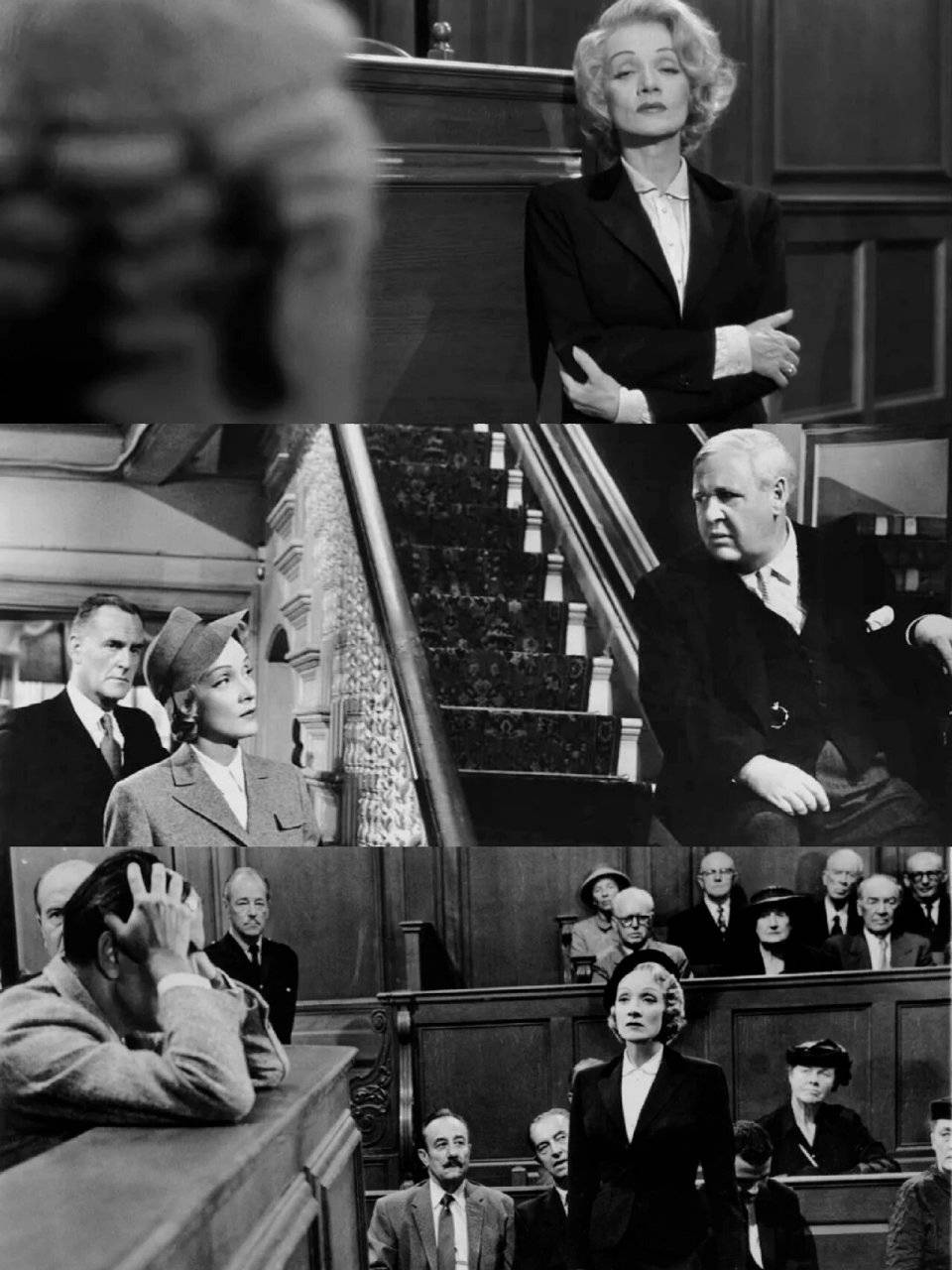

克里斯汀的证词推向剧情高潮,她以冷静的语气陈述丈夫的“犯罪自白”,令陪审团为之动容。然而,怀尔德运用了光影技巧,给她脸部投下蛛网般的阴影,暗示证词中隐藏的阴谋。威尔弗里德通过交叉质询揭露了她曾在纳粹时期伪证的历史,并出示了她与神秘男子交往的照片,将她描绘成一个因复仇心态而作伪证的不可信证人。

真正的逆转出现在一位自称“德国女佣”的神秘女性出现,她提供了关键信息——克里斯汀曾向她透露伪造证词的计划。这一证言使伦纳德当庭获释。

此时,电影已通过细节埋下了多重伏笔:克里斯汀庭审中多次触碰手指上的戒指,伦纳德对镀金烟盒的异常关注,威尔弗里德对单片眼镜的玩弄,这些细节在结局时交织成致命的叙事陷阱。当观众认为真相已经大白时,怀尔德却抛出了颠覆性的结局:伦纳德胜诉后,暴露了自己的本性,并计划与新欢逃离。而始终冷静的克里斯汀突然崩溃,揭露出她与丈夫设计的“双重骗局”。她通过伪证将自己塑造成不可信形象,再利用假证人推翻自己的证词,最终借助英国法律的“禁止重复追诉”原则,使丈夫脱罪。

此时,镜头扫过道具烟盒内侧的字母“W”,与被害人眼镜框上的刻痕形成了闭环——真正的凶手正是伦纳德。影片的叙事完成了三重解构:法律程序的可操纵性、婚姻关系的虚伪性、人性本质的不可知性。威尔弗里德爵士愤怒地摔碎了象征程序正义的眼镜,这一动作既是对他职业信仰的动摇,也对整个司法闹剧的绝望注解。

当克里斯汀持刀刺向丈夫时,电影从律政剧转变为黑色寓言,所有精心设计的逻辑链条成为道德崩坏的注脚。

《控方证人》的永恒魅力在于其无懈可击的剧作结构。怀尔德赋予阿加莎·克里斯蒂原著新生,每个叙事元素都有双重功能:威尔弗里德爵士的雪茄既是人物标志,又隐藏了麦克风;护士提供的硝酸甘油片既推动了情节发展,又暗示道德救赎的失败。

影片对法庭空间的运用极具创意,栏杆将画面切割成不同的权力区域,俯拍镜头中的陪审团如同沉默的希腊歌队。演员的表演也是叙事陷阱的重要组成部分,查尔斯·劳顿饰演的威尔弗里德爵士将狡黠与疲惫完美融合,他的质询和日常病弱姿态形成鲜明对比。玛琳·黛德丽饰演的克里斯汀,通过每个眼神的转变,重建了观众对她的认知,冷漠疏离、义愤填膺、歇斯底里,勾画出电影史上最复杂的女性形象之一。

六十五年来,《控方证人》始终占据着各大影史榜单的前列,成功的秘诀在于对人性深刻的洞察。影片揭示的不仅是单一案件的真相,更是整个司法体系的脆弱性——当法律程序成为高智商犯罪的工具,程序正义与实体正义的分裂将永远存在。

克里斯汀的复仇行为,不仅是对背叛者的惩罚,也是她对自身沦为阴谋工具的反抗。这个充满仪式感的暴力场景将整部电影提升至存在主义哲学的高度。

在悬疑类型片泛滥的当代影坛,《控方证人》依旧屹立不倒,它的每个反转都建立在严密的逻辑推演之上,每个角色都承载着复杂的人性光谱,每一次掌声都伴随着道德困境的刺痛。当片尾字幕提醒观众勿剧透时,这个打破第四面墙的举动正是作品对叙事艺术的终极追求——在真相与谎言交织的迷宫中,每个观众都是新一轮审判的陪审员。