《樱桃的滋味》:一场在绝望与希望间找寻生命真味的旅程

《樱桃的滋味》是一部深刻探讨生死的电影,导演基亚罗斯塔米通过平静的镜头语言将巴迪的内心变化细腻地展现出来,给人带来深思。电影开场,巴迪先生驾驶着一辆老旧的汽车穿行在荒原上,他的眼神空洞,面容枯槁,仿佛已经和世界告别。这是我第一次遇见巴迪,他决定结束自己的生命,然而他有一个特殊的要求:找一个人来埋葬他。

尽管这个要求看似荒谬,却为故事注入了独特的张力。影片没有过度渲染巴迪的痛苦,而是通过他的行动与对话,让观众感受到那种深入骨髓的绝望。巴迪不断在伊朗的山路上寻找愿意为他“埋葬”生命的掘墓人。

第一个接触到巴迪的是一名年轻的阿富汗士兵。巴迪提出请求时,士兵从惊讶到犹豫,最终拒绝了他。这里没有冗长的情感宣泄,只有两人关于生死的简短对话,却显得异常真实。

接下来,巴迪遇到了一位神学院学生,学生尝试用宗教教义来开导他,但巴迪的回应充满了不耐烦。这种生硬的劝说无法触及绝望者的内心,反而让巴迪的孤独感更加突出。

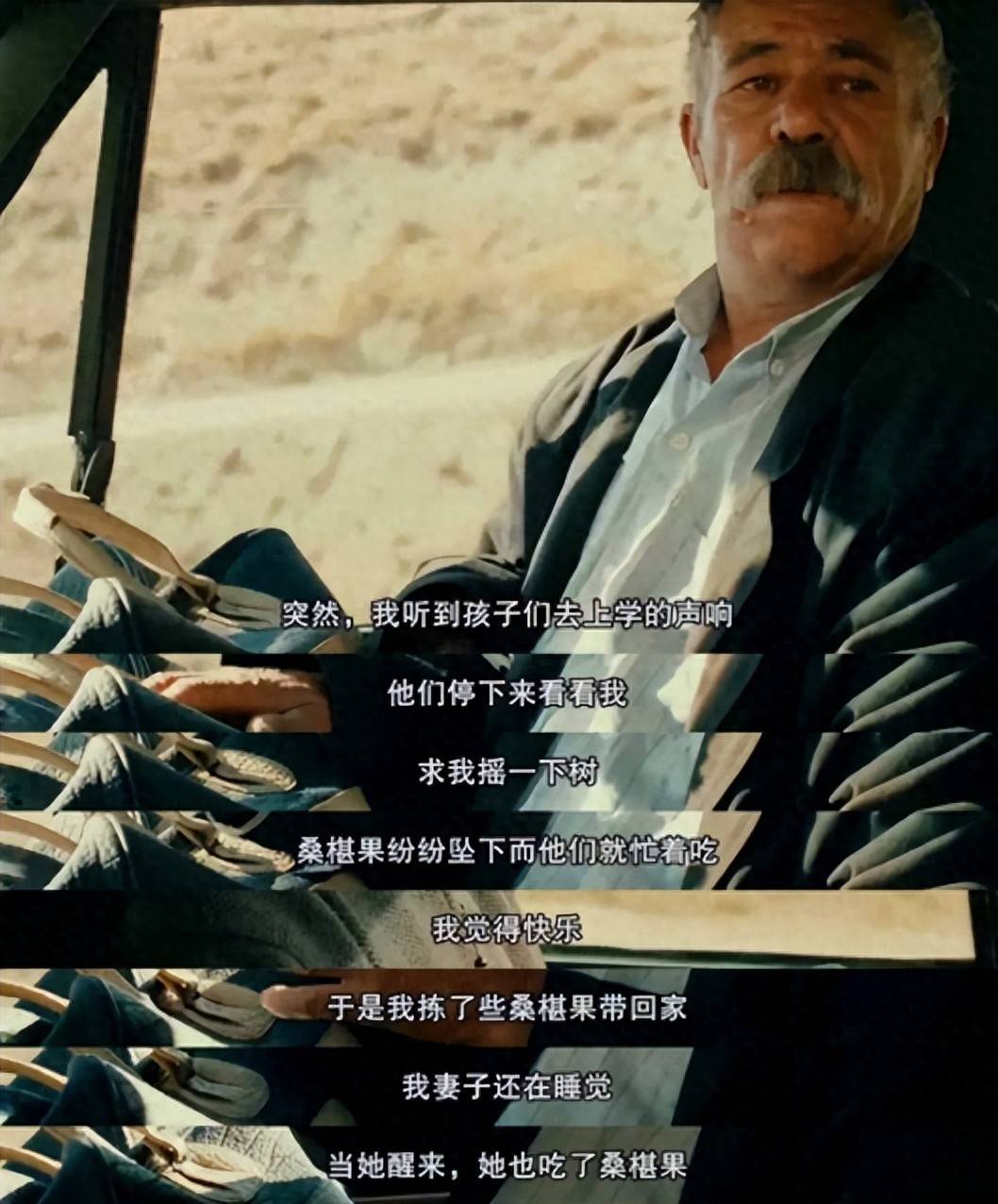

影片的转折出现在巴迪遇到一位土耳其老者。老人没有急于离开,而是平静地讲述了自己的往事。他曾经历过绝望,也曾有过自杀的念头,但在某次意外中品尝到了一颗樱桃的甘甜,这份甜美让他重新找回了生活的勇气。这个故事几乎像是童话,但由于老者的真诚,故事散发出强大的生命力。

在老者的故事影响下,巴迪的态度发生了微妙变化。尽管他坚持自杀的决定,老者答应了他的请求,并约定第二天再见。然而,当巴迪躺在自己挖好的坟墓里等待死亡的来临时,他的内心突然充满了悔意。这一刻是电影的高潮,也是巴迪心灵转变的关键时刻。

导演并没有给出巴迪改变主意的具体原因,而是留给观众自己去解读。这种开放性的结局让影片的主题更加丰富,值得深思。

影片的结尾,巴迪重新回到车中,驶向未知的未来,镜头缓缓拉远,将他的身影和广袤的大地融为一体。这一刻,影片并没有刻意煽情,却传达出一种对生命深刻的肯定。

《樱桃的滋味》并非一部容易理解的电影,它节奏缓慢,情节简洁,几乎没有跌宕起伏的剧情。但正是这种朴素的表达方式,使得每一个细节都显得弥足珍贵。巴迪的故事提醒我们,即使在绝望中,也应给自己一次机会去发现生命中的美好。

这部电影让我思考,生活中我们是否也曾错过了那些“樱桃”?在我们为痛苦而焦虑时,是否忽略了那些微小却美好的瞬间?也许下次当我们感到绝望时,可以想起巴迪和那颗樱桃,给自己一点时间,去发现生命的真正滋味。