藏族天籁歌者雍西离世,曾是韩红“最怨恨的人”,晚年一句话让全网泪崩……

四月的天空,雨水轻轻洒落,芳菲犹在,空气里弥漫着淡淡的忧伤。在这一片寂静中,一条简短的讣告悄然出现在热搜榜单,转瞬即逝,消失在无声的角落:

“藏族歌唱家雍西,享年78岁,已离世。”

提到雍西这个名字,可能有些人会感到陌生。但若提起“韩红的妈妈”,或许会让不少人惊讶并发出感叹。韩红在母亲离世后,在社交平台上简单写下:“不设灵堂,不办仪式,这是母亲最后的愿望。”

这短短的17个字,仿佛是雍西一生的写照——辉煌与孤独交织,深深的爱藏在无言的行动里。

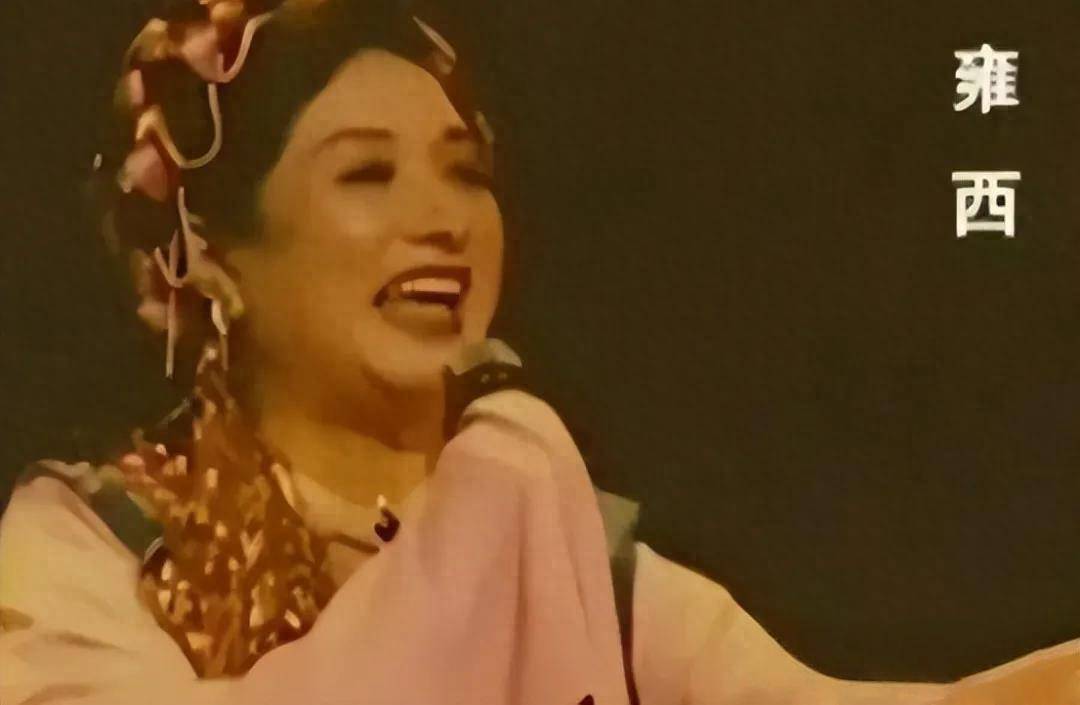

这位曾因一曲《北京的金山上》被周总理称为“金嗓子”的女歌手,正是那位以半生孤独与坚持支撑起女儿韩红的母亲。她用自己的一生和歌声,书写了属于高原的史诗。

**雪山金嗓**

1946年,西藏昌都草原上的一位放羊女孩,歌声穿透云霄。父亲是马帮歌手,母亲是格萨尔王传唱人,她的音乐天赋自羊群间的对歌开始。音乐学者后来发现,她那独特的“喉颤音”技法,竟然源自父亲赶马时的哨声与母亲诵经时的嗡鸣。

1962年,16岁的雍西在昌都的服装厂里边哼山歌,边操作缝纫机,偶然路过的音乐家听到这歌声,惊讶于这是失传已久的《琼结民歌》。两年后,凭借卓越的歌唱天赋,雍西被选中参加全国少数民族群众艺术演出,代表西藏百万翻身农奴向党中央献演。

她在演出中首次演唱了《北京的金山上》,原歌词中有“我们迈步走向社会主义幸福的天堂”。周恩来总理在演出后提出修改,认为“天堂”一词带有迷信色彩。总理的建议让歌词变为“我们迈步走在社会主义幸福的大道上”,这几个字的改变赋予了歌曲更深的现实意义。

演出后,毛主席还询问雍西:“你是跟谁学唱歌的?”雍西天真地回答:“跟大喇叭学的。”周总理为她解释:“西藏树上的大喇叭”,引得大家哄堂大笑。

演出结束后,雍西被调入西藏军区歌舞团,并开始了在中国音乐学院和上海音乐学院的深造,逐渐成长为国家一级演员。

她的歌曲,融汇了藏汉音乐的元素,被称为“高原清泉般的歌声”,成为西藏文艺的象征,传遍全国。她的《一个妈妈的女儿》《卓玛驾起拖拉机》等作品,不仅记录了时代变迁,也使藏族音乐与现代艺术相融合,焕发出崭新的生命力。

作为成都军区战旗歌舞团的一员,雍西常常深入边疆慰问官兵,用歌声传递着家国情怀,践行着文艺工作者的责任。1975年,她在昆仑山哨所零下20度的严寒中,为战士们清唱《金珠玛米亚古都》,而战士们则用冻僵的手掌为她打拍子。

4月13日,雍西逝世后,西藏文联特别提到她演唱的《北京的金山上》具有里程碑意义,并评价她的歌声“永驻雪域高原”。

**母爱长歌**

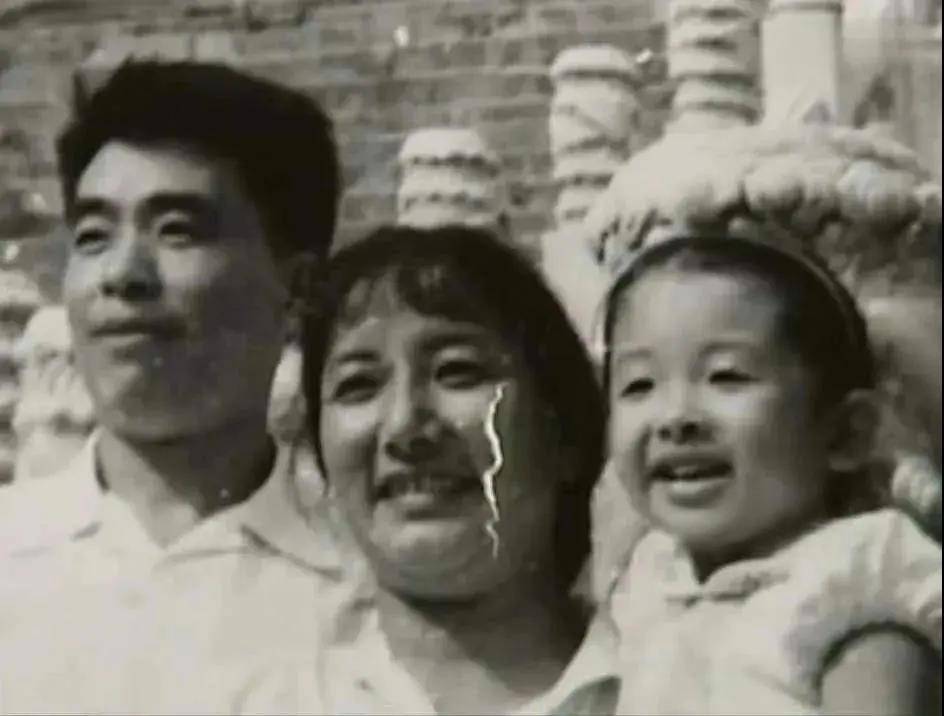

雍西的女儿韩红,自幼便显露出音乐才华。3岁时她便开始唱歌,5岁时偷偷登上舞台,想与母亲合唱,却因此挨了母亲的责罚。雍西并不支持女儿走上歌唱之路,因为她认为韩红的嗓音条件并不适合唱歌,嗓音“低沉且粗糙”,她不希望女儿走这条路。

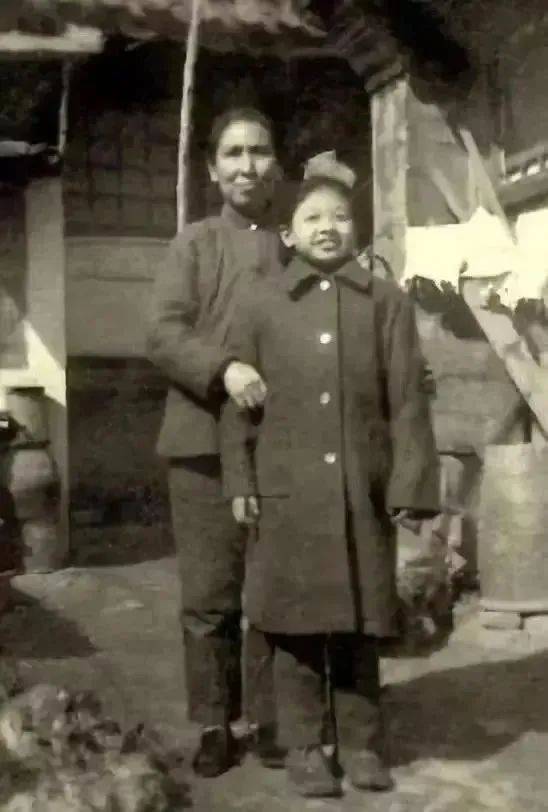

韩红因此感到沮丧,但却并未责怪母亲。1977年,雍西的丈夫韩德江在一次慰问演出中不幸去世。为了维持生计,雍西开始带着女儿四处演出。她常常把军大衣铺成床,哄着女儿入睡,演出补贴买来的奶粉被悄悄兑进韩红的酥油茶中。

1980年,雍西再婚,女儿韩红被送上开往北京的列车。这次旅程长达三天三夜,小小的韩红被火车穿越山洞时的漆黑景象吓得捂住眼睛。这一恐惧也伴随她多年,以至于现在她坐火车过山洞时,总是忍不住把眼睛蒙上。

雍西并没有告诉韩红,自己在站台默默站到黎明,泪水浸湿了军大衣的口袋。到达北京后,韩红住在一个不起眼的小胡同里,而她的家庭教育全由奶奶承担。母女俩的关系,跌入了低谷,彼此渐行渐远。

二十年后,这对母女在各自的孤岛上各自漂流。韩红在地下室录音时,试图模仿母亲的歌声;而雍西则在乐谱空白处写下对女儿的深深思念,带着愧疚的情感。

**迟到的和解与未尽的牵挂**

2002年,韩红赴西藏采风,雍西冒着高血压的风险陪伴她走访寺庙,为她亲手准备糌粑和酥油茶。在海拔4500米的那曲牧区,韩红因高原反应呕吐不止,雍西则为她擦拭额头,给她的氧气瓶让出。

当晨光照进帐篷,韩红突然发现,母亲穿着自己曾在1998年买的保暖内衣,领口已经磨得起球。她看到母亲后颈有与自己一样的痣,那一刻,韩红终于明白:她们流的是一样的血。

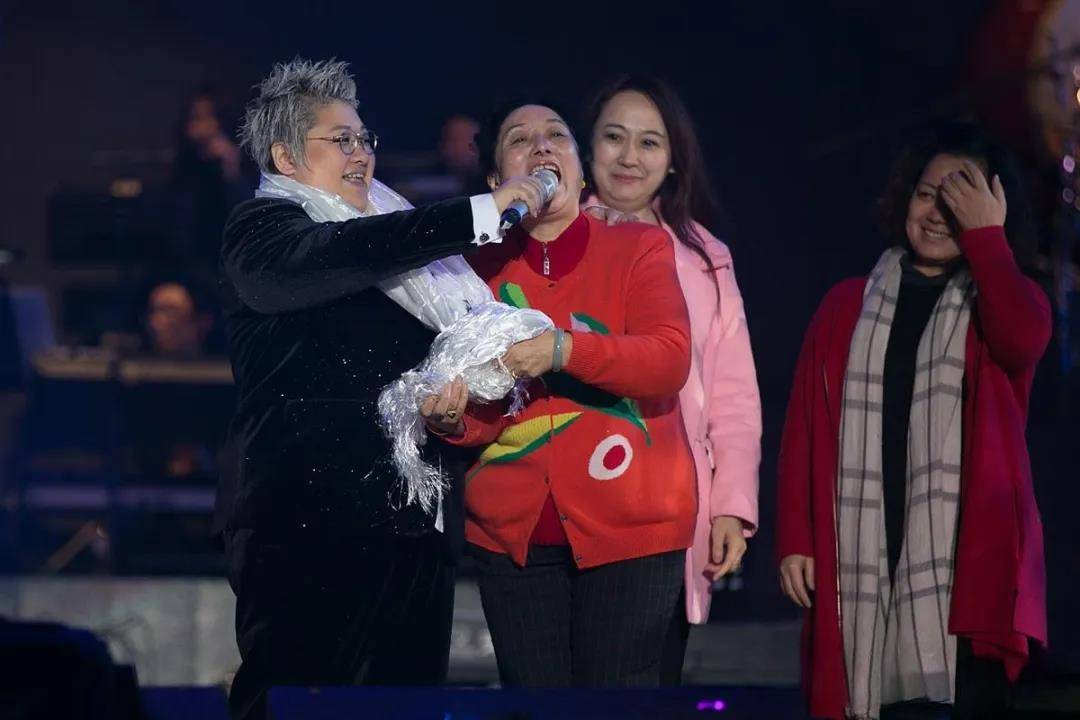

母女俩相拥而泣,韩红第一次叫雍西“妈妈”。次年,雍西作为神秘嘉宾出现在韩红的演唱会上,两人合唱《归来》,眼泪洒满舞台,成为文艺界佳话。此后,她们在央视的元宵晚会上再度合作,演唱《翻身农奴把歌唱》,留下了感动人心的瞬间。

雍西为了这场“世纪和解”的演出,提前三个月秘密练习普通话,甚至重新编曲,以配合女儿的音乐风格。

晚年的雍西化身为传统文化的守护者,花费五年时间整理出237首濒危藏歌。她还为《阿若康巴》的唱法进行了考证,震惊了学术界。

2019年,当韩红基金会赴玉树救灾时,雍西强忍病痛,录制了藏语版的《祝福歌》,成为灾区广播站循环播放的精神慰藉。

**写在最后**

这位孤独的歌者,用一生诠释了两种永恒:作为艺术家,她将雪域天籁转化为民族文化的丰碑;作为母亲,她用沉默守望,证明了最深沉的爱,往往藏在未唱完的半句歌谣里。

每当韩红在救灾现场唱起《天路》时,风中似乎总有另一个声音在应和,那是跨越时空的双重吟唱,是艺术与亲情的双重永生。