郭敬明:被骂20多年,为何他仍是流量时代的“不死神话”?

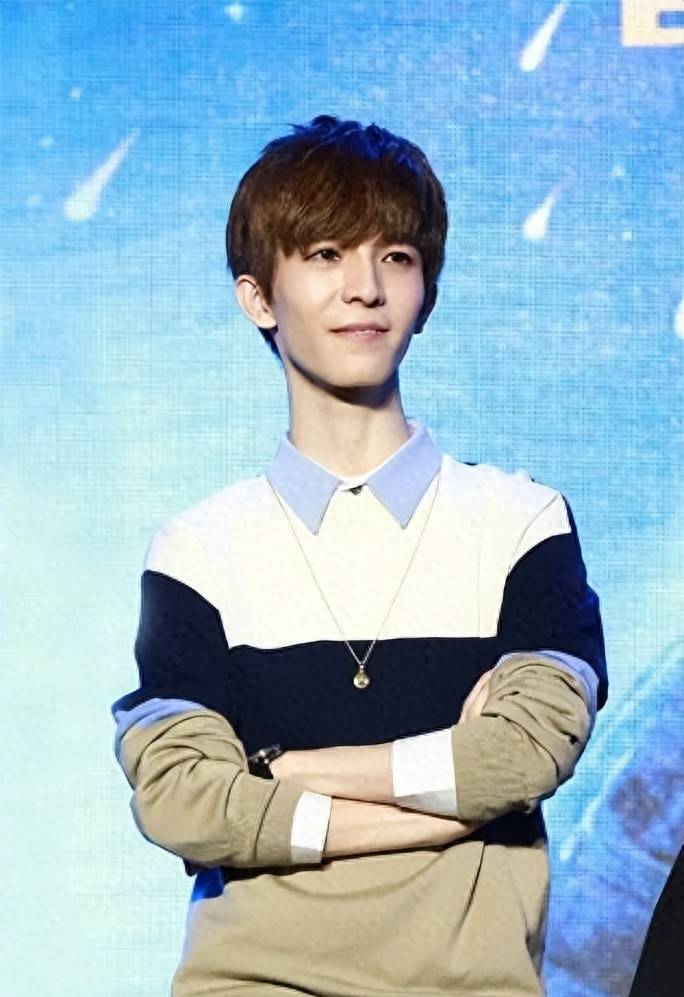

从“毒瘤”到“造梦美学教主”,郭敬明二十年间在娱乐圈的影响力依然不可忽视。这个四川男人,无论被批评成“烂片之王”还是短视频平台的“流量暴君”,都从未退出公众视野,依靠着一波又一波的争议,始终占据着中国文娱产业的最锋利的切片。

1998年,年仅几岁的郭敬明坐在潮湿的阁楼上,拿着圆珠笔在作业本背后写下“上海是玻璃做的城市”,这一句简单的文字仿佛是命运的预兆,照亮了他接下来二十年的文学与影视之路。从《幻城》的冰晶宫殿到《小时代》的静安香闺,他的作品都闪烁着物质光辉,反射着世人对梦想与虚荣的渴望。

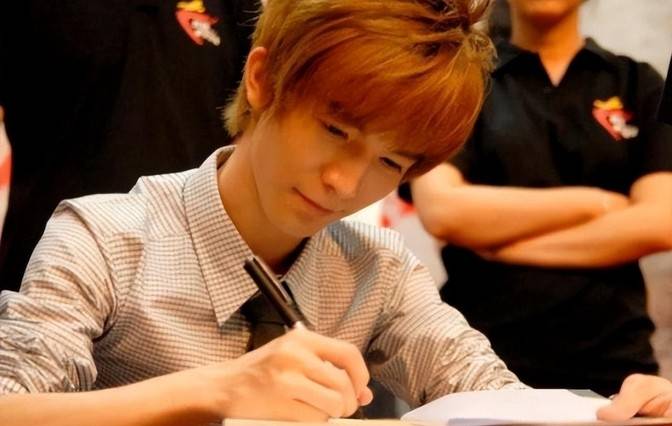

2003年,《悲伤逆流成河》发布时,少女们在签售现场用滴眼药水表演哭泣,这种“精致痛感”的行为艺术,正契合了独生子女一代的情感空洞。郭敬明的文字,犹如镶钻的伤口,为那一代年轻人提供了一个既安全又能宣泄的情感世界。

1. **文学市场的“数据狂魔”**

《幻城》一经发布,10万册的首印量迅速售罄,郭敬明的“北欧神话日漫画风”精准击中青春期少女的幻想。他利用Chanel、Prada等奢侈品,打造了一个无关乎乡土情怀的小镇青年都市童话。《最小说》系列销量突破80万册,连续7年稳居中国青春文学榜首,成功建立了“郭敬明=青春文学”的行业神话。

2. **影视工业的“流量炼金士”**

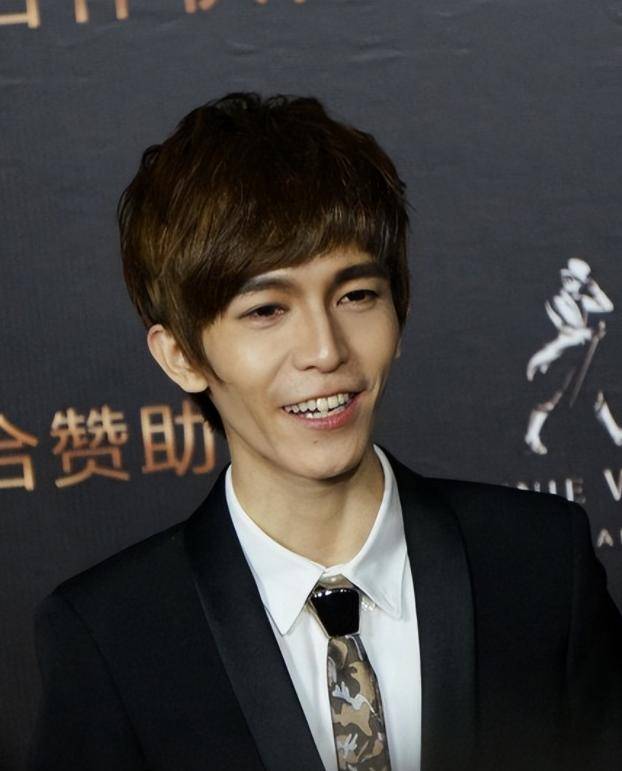

2013年,郭敬明的《小时代》系列以4500万的成本狂揽17.8亿票房,创造了“PPT电影”的新模式。精准的计算、奢侈品的铺陈、名场面的打造,无不体现了他的流量掌控力。相比张艺谋等导演精雕细琢镜头,他更擅长在“热搜剧本顶流明星奢侈品联名”的爆款流水线上,快速生产市场所需的内容。

3. **抄袭门背后的资本游戏**

2006年,《梦里花落知多少》因涉嫌抄袭被判赔偿21万元,但郭敬明却拒不道歉,反而将这一丑闻转化为商业资本。该事件带来的舆论热潮最终为同名电影带来了4.8亿票房,负面舆情反而被他巧妙地转化为“虐粉神器”。95后粉丝甚至为“抄得好是本事”打上了标签。

4. **价值观的“危险诱惑”**

《小时代》中的纸醉金迷,引发了众多官媒的批评,但骂得越狠,票房反而越高。小镇青年通过郭敬明的镜头窥视着他们永远无法触及的“上流社会”,实现了自己的阶级幻想。

5. **内容生产的“富士康模式”**

郭敬明的工作室实行“编剧接单制”,通过精确的泪点计算和情感剧本设计,确保每集都能勾起观众的情绪反应。标准化的生产流程让他在传统导演还在等待灵感时,早已完成从热搜到剧本的全流程创作。

6. **流量时代的“文化悖论”**

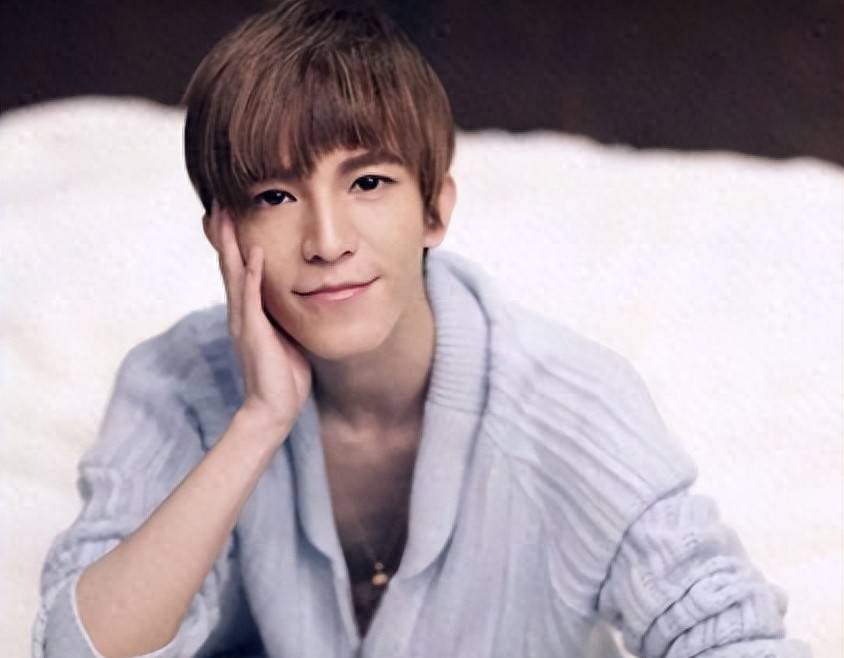

郭敬明的现象揭示了当代社会的文化分裂:在批评他“文化垃圾”的同时,大家依然在为他提供源源不断的流量。从豆瓣打一星差评到偷偷循环《时间煮雨》作为背景音乐,批判他的人和他创造的流量之间,形成了一种奇妙的循环关系。

当郭敬明在《演员请就位》节目中说出“你可以不喜欢,但请允许它存在”时,全场掌声雷动。这句话道出了如今时代的法则:在一个信息过载的时代,被争议的永远比被遗忘的活得更久。下次当我们痛骂郭敬明时,或许应该先看看热搜右上角的数字,看到它为他的商业帝国添砖加瓦的背后。