《因果报应》:用一场电影,告诉你因果不爽的残酷真相

一个被供奉的垃圾桶,一场啼笑皆非的报案,一群腐败无能的警察。印度电影《因果报应》用最荒诞的切口,剖开了最残酷的人性。

2024年岁末,这部横扫全球影迷口碑的悬疑片,以豆瓣8.6分的成绩成为现象级作品。

️它没有宝莱坞式的歌舞狂欢,却在两小时二十分钟里,用一桩看似滑稽的“垃圾桶失踪案”,编织出一张跨越十三年的因果之网。

当观众以为这不过是一个父亲偏执的黑色幽默时,导演早已将刀锋抵在社会的咽喉上:

那些被偷走的何止是垃圾桶?更是普通人面对强权时的尊严与希望。

️《因果报应》

玛哈拉贾,一个普通的理发师,用最笨拙的方式向腐败的警察系统宣战:他坚持要找回那个价值仅300卢比的垃圾桶,甚至不惜倾家荡产行贿。

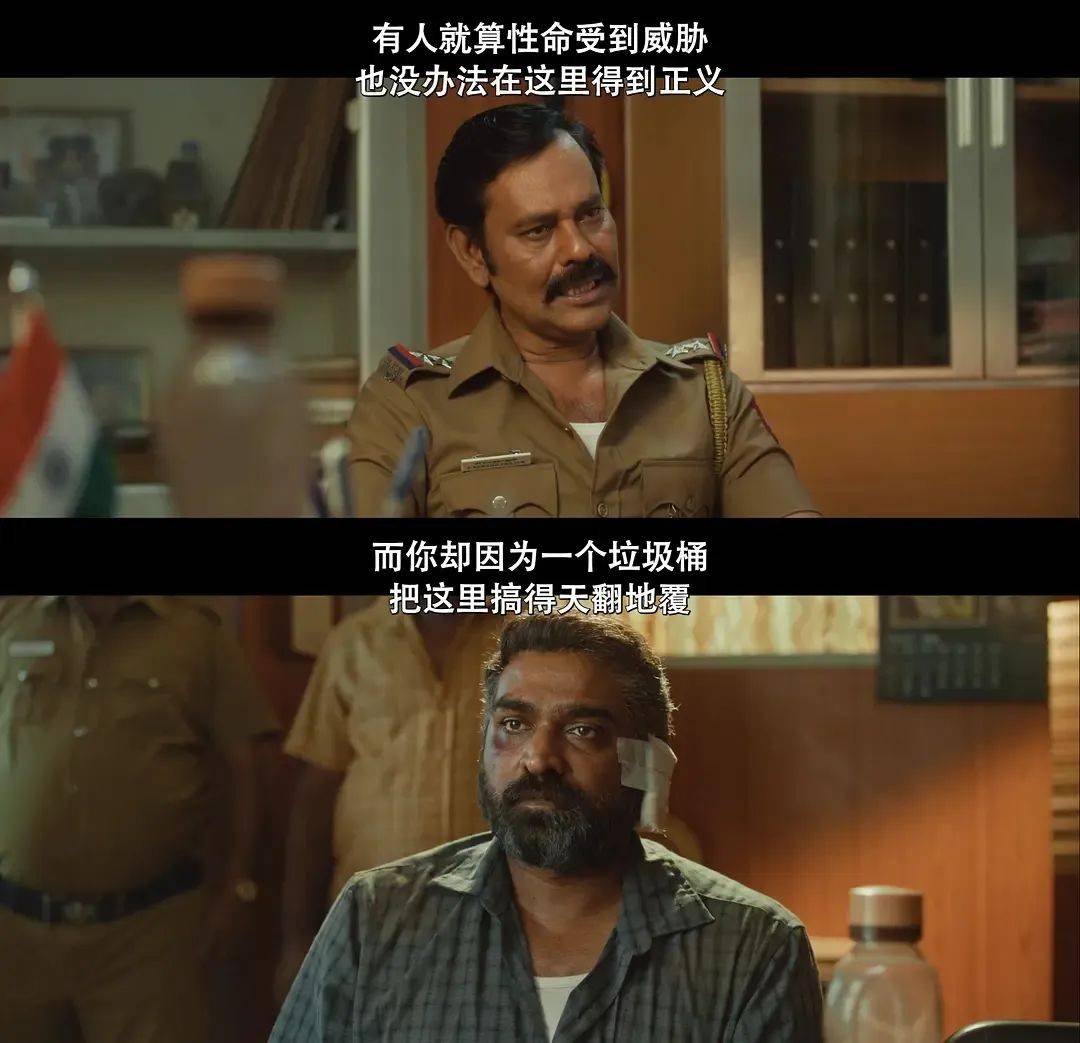

️观众起初的笑声很快凝固,当警局里上演着复制垃圾桶的闹剧时,银幕外的我们突然意识到,荒诞的不是报案人,而是那个将平民诉求视作垃圾的世界。

导演用交叉剪辑的时空魔法,将两个父亲的命运缓缓展开。

十三年前,塞尔旺因误会将玛哈拉贾视为仇敌;十三年后,他的报复让玛哈拉贾的女儿乔蒂沦为暴力的牺牲品。

️这种非线性的叙事像一把手术刀,将“因果”二字解剖得鲜血淋漓。

善意的归还项链竟成了灾祸的导火索,而施暴者的女儿最终成了受害者。

️影片最精妙的设计,在于它用悬疑类型片的糖衣包裹着社会批判的苦药。

当玛哈拉贾在警局被殴打时,观众看到的不是个体的悲剧,而是印度基层权力生态的缩影,警察可以为了70万卢比伪造证据,也能在明知真相时装聋作哑。

警察们骑着摩托车满城寻找同款垃圾桶,那些穿插在主线中的轻喜剧片段越是滑稽,越让人脊背发凉。

️这种反差让我想起契诃夫的讽刺:当荒诞成为日常,反抗只能以更荒诞的形式存在。

而电影中的女性角色,则是撕开社会脓疮的利刃。

乔蒂被侵犯后的那句“我会忘记,但不会原谅”,不仅是对施暴者的审判,更是对印度性别暴力文化的控诉。

当塞尔旺发现受害者竟是自己的亲生女儿时,影片完成了一次惊人的价值观颠覆。

️施暴者信奉的“女儿是父亲附属品”逻辑,最终成为刺向自己的利剑。

这种用加害者的逻辑惩罚加害者的设计,远比简单的以暴制暴更具穿透力。

当塞尔旺从高楼跃下,当乔蒂将金项链丢在生父面前,电影给出的不是爽文式的复仇快感,而是挥之不去的沉重。

玛哈拉贾守护了女儿的身世秘密,却抹不去暴力的基因如何在两代人之间流转,那个救下安姆的垃圾桶,何尝不是命运循环的隐喻?

️导演用这个充满宗教意味的符号提醒我们,在印度这片因果信仰深植的土地上,真正的“业报”从来不止于个人。

当警察系统沦为暴力的帮凶,当法律在金钱面前形同虚设,个体的复仇再酣畅淋漓,也不过是系统溃烂时迸出的一粒脓血。

️ 《因果报应》的伟大,在于它超越了悬疑片的类型局限。

那些被观众津津乐道的反转,比如时间线的错位、身份谜题的揭晓,最终都指向更深刻的诘问:当公权力成为施暴者的保护伞,普通人除了将自己变成更精密的复仇机器,还能如何打破因果的闭环?

影片结尾,乔蒂背着书包走向学校的背影,仿佛在黑暗中撕开一道裂隙。

️或许真正的报应,不是天降雷劈的戏剧性惩罚,而是让作恶者看清自己亲手培育的恶果;而真正的救赎,在于受害者走出附属品的阴影,成为自己命运的主宰者。

这部电影最令人震撼的,不是环环相扣的剧情,而是它用商业片的语言完成了作者性的表达。

当中国网友调侃“别让陈思诚看到”时,我们看到的不仅是观众对原创剧本的渴求,更是对本土电影人的鞭策。

为什么我们的悬疑片还在沉迷密室推理,而印度同行已能用类型片解剖社会肿瘤?

️《因果报应》像一面镜子,照见的不仅是印度的伤疤,更是所有发展中国家在现代化进程中的阵痛。