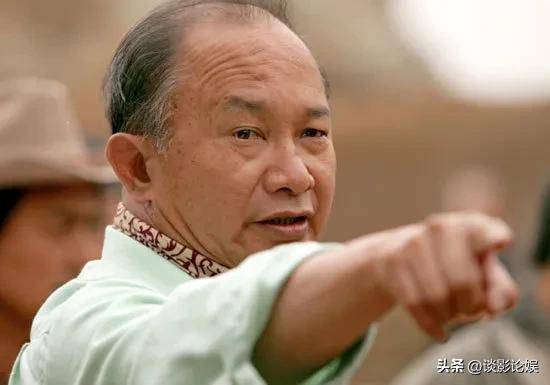

《赤壁》熄火《太平轮》沉没:暴力美学吴宇森再无《英雄本色》

### 一、分上下集的“贪心”策略:导演的妥协与资本的算计

吴宇森的《太平轮》原本可以是一部3小时的史诗,却硬生生被资本割裂成上下两部,最终沦为“史上最贵预告片”。

上部上映时,观众骂声一片:“船呢?沉船呢?我花钱看的是《泰坦尼克号》预告吗?” 而吴宇森最初设想的是《日瓦戈医生》式的爱情史诗,但投资方坚持分两部上映,企图“用一部电影的成本赚两部的票房”——结果两部总票房加起来不足3亿,远低于12亿回本的生死线。

资本算盘打得响,却低估了观众的愤怒。分上下集的策略在《赤壁》时代或许可行,但到了2015年,观众早已厌倦了这种“割韭菜”套路。

尤其是上部剧情冗长,战争戏拖沓,爱情线零散,导致口碑崩盘,直接连累下部“裸发”(几乎无宣传)。吴宇森后来承认:“如果按我的想法,只拍一部会更好。” 但资本裹挟下,导演的初心早已被碾碎。

---

### 二、定位混乱:观众想看“泰坦尼克”,吴宇森却拍了“民国琼瑶”

宣传方将《太平轮》包装成“中国版《泰坦尼克号》”,海报上硝烟弥漫、巨轮破浪,观众满心期待看一场惊心动魄的海难,结果发现上部129分钟全是“战争 三角恋”——章子怡为生存卖身,金城武苦追日本女友,黄晓明和宋慧乔上演豪门虐恋。

吴宇森想拍的是乱世中的爱情史诗,但观众只记住了“船难二三十分钟,沉船戏像走过场”。

这种定位与内容的割裂,本质是创作团队与市场的认知错位。吴宇森沉迷于“大时代下的小人物”叙事,但普通观众根本不在乎什么“历史厚重感”——他们只想看大场面、大灾难、大明星的狗血纠葛。

更讽刺的是,同期竞争对手《匆匆那年》《小时代》精准锁定年轻观众,用“青春疼痛”和“浮华撕逼”轻松收割票房,而《太平轮》却试图用“情怀”教育市场,结果被现实狠狠打脸。

---

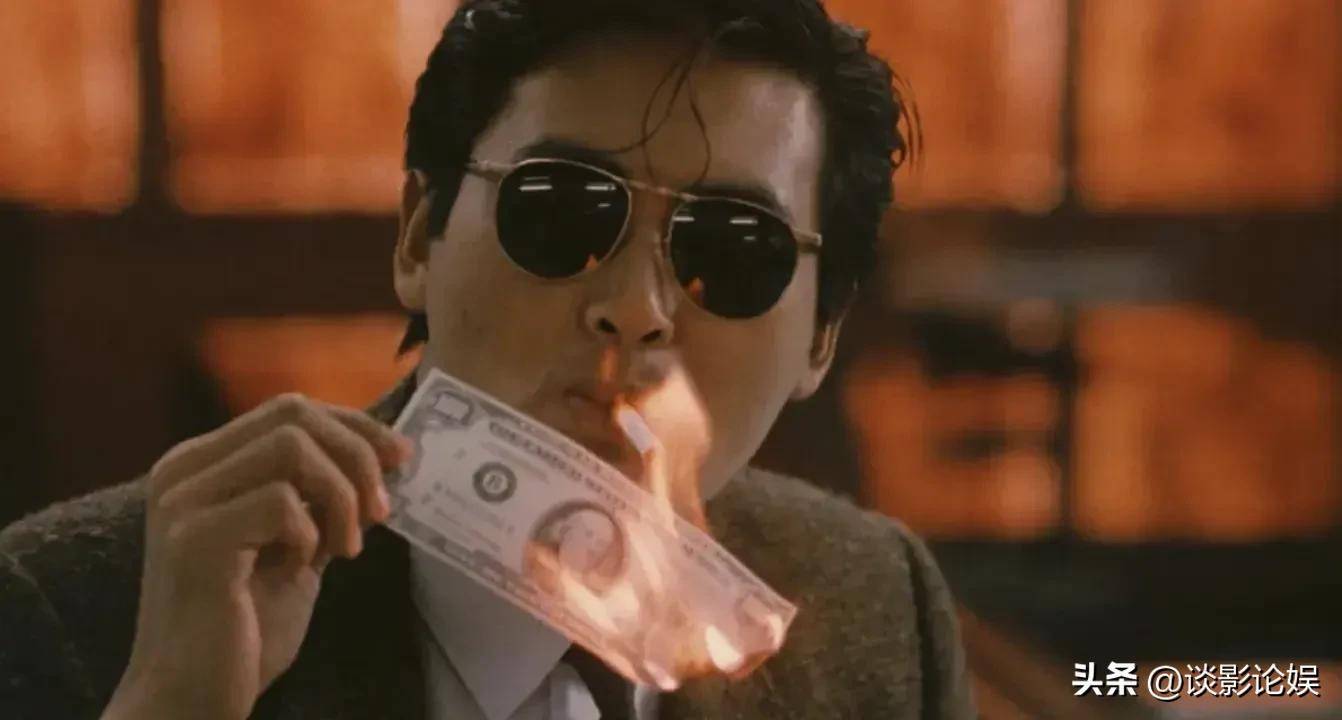

### 三、导演风格“过时”:暴力美学撞上“短视频时代”

吴宇森的“暴力美学”曾开创香港电影黄金时代,《英雄本色》的兄弟情义、《喋血双雄》的浪漫枪战,至今仍是影史经典。但到了《太平轮》,他的慢镜头、英雄特写、战争戏的“仪式感”,却被观众吐槽“又臭又长”“像PPT幻灯片”。

比如黄晓明牺牲前的“唯美慢镜头”,被批“刻意煽情”;金城武在战场上仰望天空的“诗意画面”,被嘲“装深沉”;就连沉船戏也拍得克制隐忍,远不如《泰坦尼克号》的灾难奇观震撼。

在短视频时代,观众习惯了“3秒抓眼球、10秒上高潮”的节奏,吴宇森却坚持用2D电影的抒情剪辑,试图让观众“细品人性光辉”——结果年轻人直接玩起了手机:“这导演是不是没学过抖音?”

### 四、发行“自杀式裸奔”:情怀敌不过资本摆烂

如果说上部票房失利是“天灾”,那下部的惨败完全是“人祸”。发行方乐视影业对《太平轮%ub7彼岸》几乎放弃治疗:首日排片仅13%,宣传预算近乎为零,连主演黄晓明都只能在微博上自费吆喝。

博纳影业总裁于冬痛批:“你们发《小时代》的劲头呢?” 但资本早已认定这是一艘“必沉之船”,连吴宇森请徐克帮忙剪辑、罗大佑写主题曲的挣扎,也成了徒劳的悲壮。

更残酷的是,同期《捉妖记》《煎饼侠》等喜剧片疯狂收割市场,观众用脚投票:“生活够苦了,谁还想花钱找虐?” 吴宇森感慨:“现在的人急功近利,社会不再宽容。” 但这句话反过来看,何尝不是他对市场变迁的无力妥协?

---

### 五、时代抛弃了“英雄”:吴宇森错位的悲情

《太平轮》的失败,本质是“导演情怀”与“市场现实”的终极对决。吴宇森坚持拍“人心的美”,但观众只想要“即时的爽”;他试图用电影探讨战争与人性,但年轻人只想在影院里哈哈大笑。这种错位,在数据上体现得淋漓尽致:2014年票房前50中,战争片全军覆没,而《爸爸去哪儿》这种“综艺电影”却能狂揽7亿。

吴宇森并非不懂市场。他承认:“如果加入鹿晗、TFBOYS,票房能多2亿。” 但他拒绝妥协,坚持“不退休、不改变作风”。

这种艺术家的固执令人敬佩,却也注定被资本洪流淹没。当他说“现在的时代已经没有那种情怀”时,更像是一曲献给自己的挽歌。

---

### 结语:沉没的不仅是太平轮,还有一个时代的电影理想

《太平轮》的沉没,是吴宇森的悲情,也是华语电影工业的集体困局:当资本只认流量、观众只求娱乐,那些试图承载历史、反思人性的作品,注定成为“票房毒药”。

吴宇森曾说:“电影应该拍出人心的美。” 但今天的市场,早已容不下这种理想主义。

或许,这位73岁的老导演真正该哀叹的不是“观众急功近利”,而是那个能拍出《英雄本色》的黄金时代,真的再也回不来了。