何亦聪:神话重构要把握好分寸——电影《封神第二部》的改编策略及问题

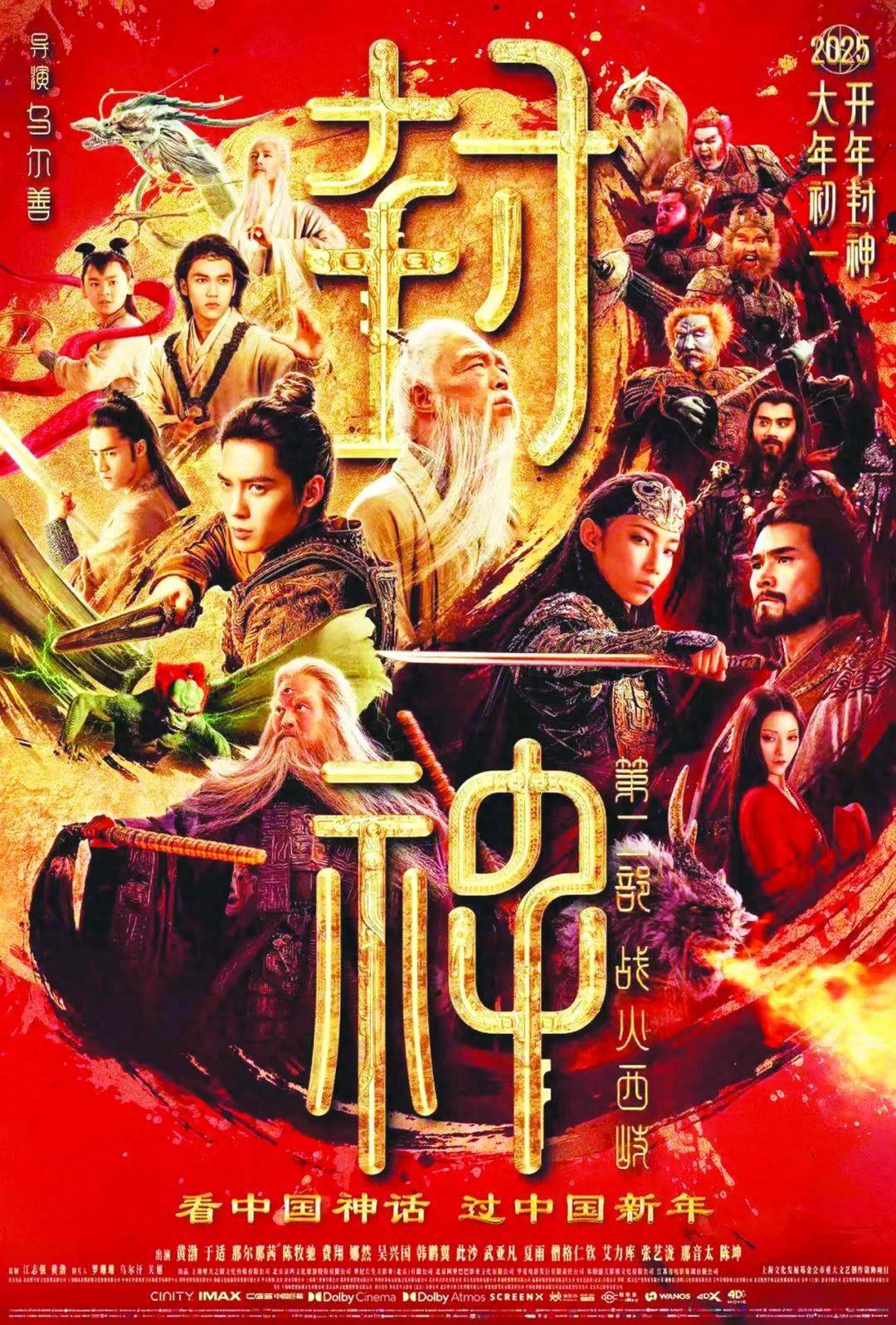

自上映以来,电影《封神第二部:战火西岐》(以下简称《封神二》)的口碑就与《封神第一部:朝歌风云》呈现出截然不同的态势。

网上已有许多相关评论,总结了《封神二》存在的种种问题:姬发与邓婵玉的爱情戏生硬而多余,殷郊的三头六臂法相设计抽象且廉价,杨戬、哪吒这样的重要角色成了边缘人物,元始天尊为复活殷郊而被吸干法力的情节安排造成了“战力体系崩塌”……当然,其中被诟病最多的,还是电影与原著的脱节,这部电影的大部分剧情设计,都只是借用了原著的一个元素,内容却大相径庭:比如,“封神榜”在原著中是由三教仙人在碧游宫会议,共同佥押的一份名单,申公豹甚至怂恿姜子牙烧掉封神榜投奔朝歌,到了电影里,却变成被各方势力争夺的一件宝物;再比如,原著中的“十绝阵”是由闻仲邀请来的十位截教仙人摆下的十座阵,电影里却改成了由闻仲个人法力操纵的一座阵。

那么,对于“封神”这样的经典题材而言,究竟电影改编能在多大程度上脱离原著,是一个值得深入探讨的问题。《封神演义》并非历史小说,就像当代作家张宗子所说的,连纣王在女娲庙里所题的诗,都是到了初唐才定型、盛唐才成熟的七言律诗,因此,有考据癖的观众不必在“封神”系列电影中发掘其种种不合历史之处。结合原著来看,电影改编主要受故事、人物、世界观、价值观四个方面的因素影响。

《封神演义》不同于《水浒传》《西游记》,它的故事缺乏层次,情节设置仿佛关卡游戏。突破关卡的方法极为简单,并不依赖智慧或勇气,全靠法力比拼,越是困难的关卡,越需借助更高级别仙人的法力。小说中几乎没有现代意义上的“人物”——包括姜尚、姬发、杨戬、纣王、黄飞虎在内的绝大部分人物,都缺乏基本的性格特征,几乎没有内心世界可言。《封神演义》也是一部艺术上极度不均衡的小说,世界观的庞大、丰富,与价值观的贫薄、单一,都很突出。受限于作者堪称严苛的“天数观”,历史的走向、人物的命运皆被视为天意所定,天数即是最终的正义,如此一来,一切人的主观能动性与道德选择的意义均遭取消或削弱。因此,“封神”题材电影几乎很难避免魔改——如果真的完全遵照原著拍摄,不仅缺乏必要的戏剧性,哪怕在价值观上也无法与现代社会接轨。

“封神”系列电影的改编策略主要有五:其一,是将种种元素尽可能精简、集中,比如《封神演义》中的许多人物均未出场,十绝阵的处理也是例子。其二,是赋予重要人物以精神内核,使其形象饱满,且有足够的“内心戏”。比如姬发是在迷茫、自我怀疑中逐渐成长并找到自我,殷郊则是在强烈的怨念、仇恨中失去了自我,连纣王都从鲁莽的暴君变成了有童年创伤的阴鸷统治者。其三,增加感情戏的成分,包括姬发与邓婵玉的爱情,与殷郊的兄弟情。其四,在故事设计中强化人的能动性,弱化法力的作用——破解十绝阵的关键不是法力,而是邓婵玉的正义感与自我牺牲精神。其五,用现代的价值观取代原著的天数观,也就是所谓的“为家而战”。

如果仅看改编策略,除了感情戏着实多余外,《封神二》的思路并没有明显的问题,问题出在具体设计及改编的分寸上。

首先,《封神演义》小说的重心是借助武王伐纣的历史构建一个完整而宏大的神话系统,但编剧的兴趣似乎过多集中于宫廷。其中最为重要的三个人物,姬发、殷郊与纣王,皆系宫廷中人。当然,宫廷戏未必就不好,可是,如果只是看宫廷斗争,我们为什么还要选择《封神二》呢?

其次,人物的精神内核仿佛临时贴上去的标签,简单、机械且缺乏说服力。比如姬发的罪感就显得莫名其妙;闻仲本是极具可塑性的一个人物,他并非愚忠之人,远征还朝后极力匡正纣王的政治错误,出兵西岐更是带有逆天而行的悲壮色彩,但经过改编,他的精神内核被牢牢限定在“忠君”二字上,失去了应有的丰富性。

再次,强化人的能动性是对的,但《封神二》毕竟是神话题材,且原著已有非常严密、复杂且具体的世界观系统,倘若一味强调这种能动性,就会造成原有世界观的颠覆,得不偿失。

最后,关于现代价值观的融入,古装戏当然可以用现代的价值观,但是,如果这种融入不是自然而然,且不是以叙事的周密妥帖为前提的,那么,就只会予人廉价感,仿佛只是为了避免价值观的缺失,凭空抓来一个“为家而战”嵌套在上面。价值观不是外在的,好的故事本身就蕴含着丰富的价值,因此,重要的是,你能不能讲出一个好故事。