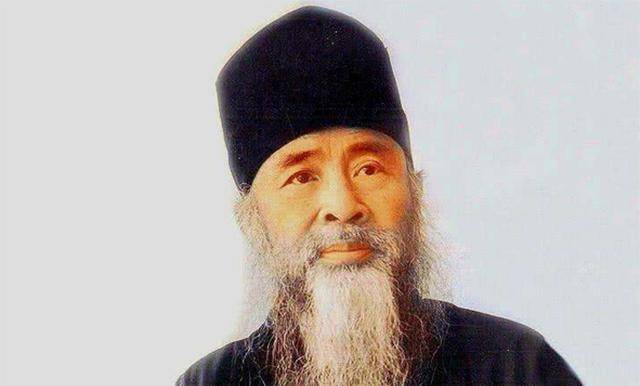

张大千之子:22岁卧轨自杀,死后无人哭泣,父亲连他的坟都没看过

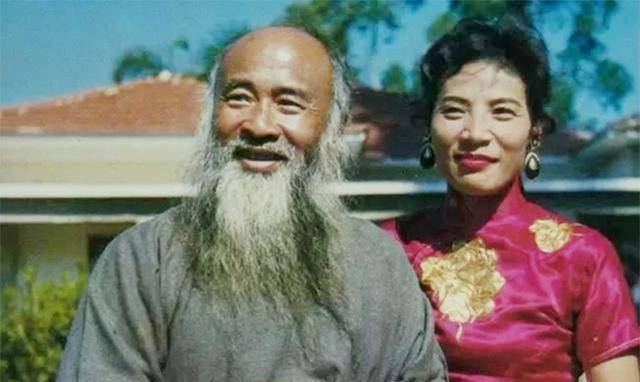

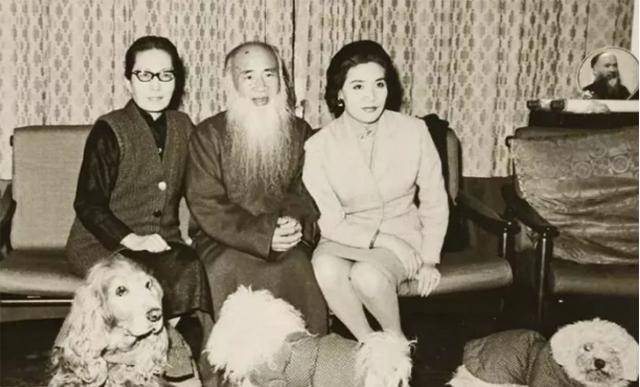

1982年11月,寒意逼人的冬日,张大千坐在台北的摩耶精舍内,接到了妻子徐雯波的电话。电话那头的声音并非徐雯波,而是女儿张心庆。这一通电话,带来了让张大千震惊的消息——长子张心健已经在11年前离世。

这个消息对于已经年迈的张大千来说无疑是一次沉重的打击。由于政治原因和年迈的身体,他未曾得以与长子相见,只能通过电话感受到儿子的离世。张心庆颤抖的声音传达着无法言喻的痛苦,而远隔千里的电话那头,张大千的呜咽让整个空间弥漫着悲伤。

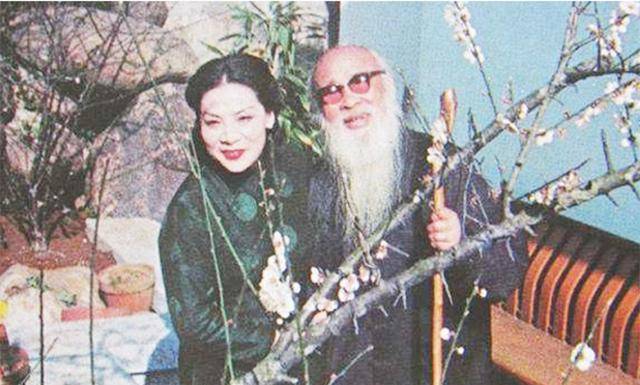

然而,在这个悲痛的时刻,张大千内心的坚韧和坚持依然显现。他托付妻子徐雯波带去一幅《春畦图》给女儿,展现了他对艺术的执着和对家庭的深爱。这或许是他在巨大悲痛中寻找安慰和表达情感的方式。

张大千的生平充满传奇色彩。1951年,张大千夫妇因政治原因离开中国,留下了年幼的张心健。这个孩子曾被裱画师托付给张大千的正妻曾正蓉照顾,但由于生计压力,最终由曾正蓉抚养。而在张心健的成长过程中,他们家一直饱受政治风波的影响,时常受到社会的指责和斗争,使得整个家庭陷入困境。

1961年,曾正蓉去世,张心庆成为了张心健的主要照顾者。这位19岁的姐姐不仅要面对政治风波,还要独自抚养两个孩子。生活的压力和对家庭的责任使得她变得坚强而坚定。她放弃了音乐学院的学业,选择了做老师,为了生计和抚养弟弟,她节衣缩食、艰难度日。

在家庭的压力和社会的斗争中,张心健的性格逐渐由开朗变得忧郁,对生活充满困惑。1971年,他22岁,在感情的打击和生活的困境下,他选择了结束年轻的生命。这个决定无疑是对于家庭和社会困境的一种无奈选择,也是对自己的一种释怀。

姐姐张心庆在得知弟弟的死讯后,承受着沉重的心情参加了弟弟的葬礼。这个早已不是那个婴儿模样的小男孩,而是一个结束了年轻生命的弟弟。对于姐姐来说,这是一次无法挽回的失落,她无法再为弟弟好好哭一场,因为时代的面目太过狰狞,人命如草芥。

11年后,姐姐张心庆将弟弟的死讯告知了妈妈徐雯波。这个消息无疑是对于徐雯波极大的打击,她未能亲眼见到儿子最后一面,而对于一个母亲来说,失去儿子的消息是何等的痛苦。

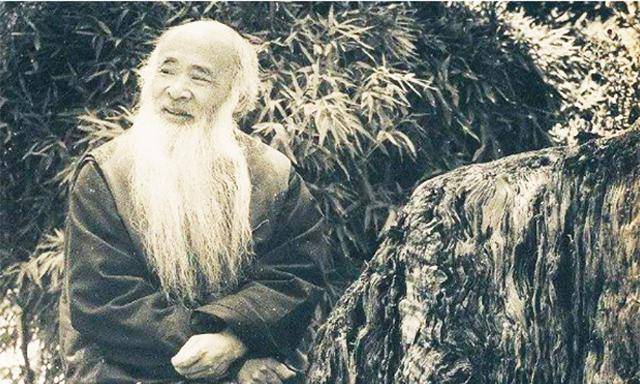

四年后,张心庆来到了弟弟长眠的山岗上。这一天春光明媚,桃花盛开,仿佛是为了迎接这个早逝的弟弟。她带去了一袋坟土,想将一些故土寄托给已经长眠的弟弟。这个瞬间,时间仿佛回到了他们曾经一家团聚的时光,而如今,只留下了一片寂静的墓地。

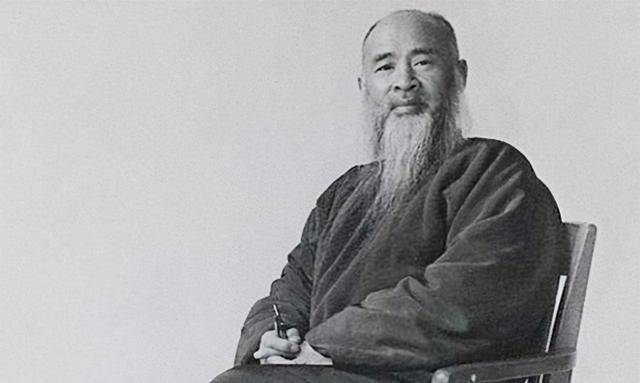

整个故事充满了家庭的苦难和对生命的无奈。张大千虽然是一代艺术大师,却在家庭和时代的磨难中经历了酸甜苦辣。张心庆作为姐姐,承受了家庭的责任,而张心健则是在无助和困境中选择了终结自己的生命。

在这个家庭故事中,我们看到了人性的脆弱和坚韧。生活中的压力和困境有时会让人感到无法承受,然而,也让我们看到了家庭成员之间的互相扶持和坚持。每个人都有自己的生命故事,每个家庭都有属于自己的传奇。