追求“高颅顶”与“头包脸”的古装造型,年年都在膨胀!

️本文作者: 春梅狐狸

已出版《图解中国传统服饰》

关于古代造型复原那些看似正确,实际上(在我看来)又相差甚远的操作,想聊很久了。但这个话题比较有连贯性,很难一篇写完,所以一直在寻找比较合适的切片方式。

本期我们从“高颅顶”“头包脸”开始聊,但涉及的一些内容,以后可能会有专门的展开和系统的回顾。

1

️古代的造型,现代的审美

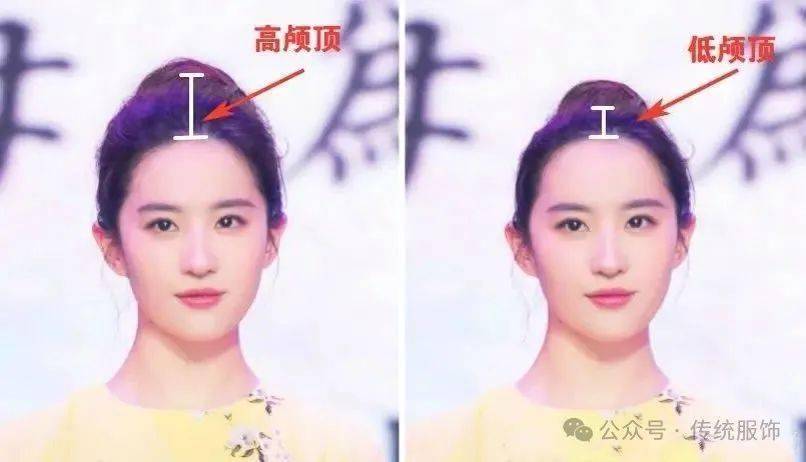

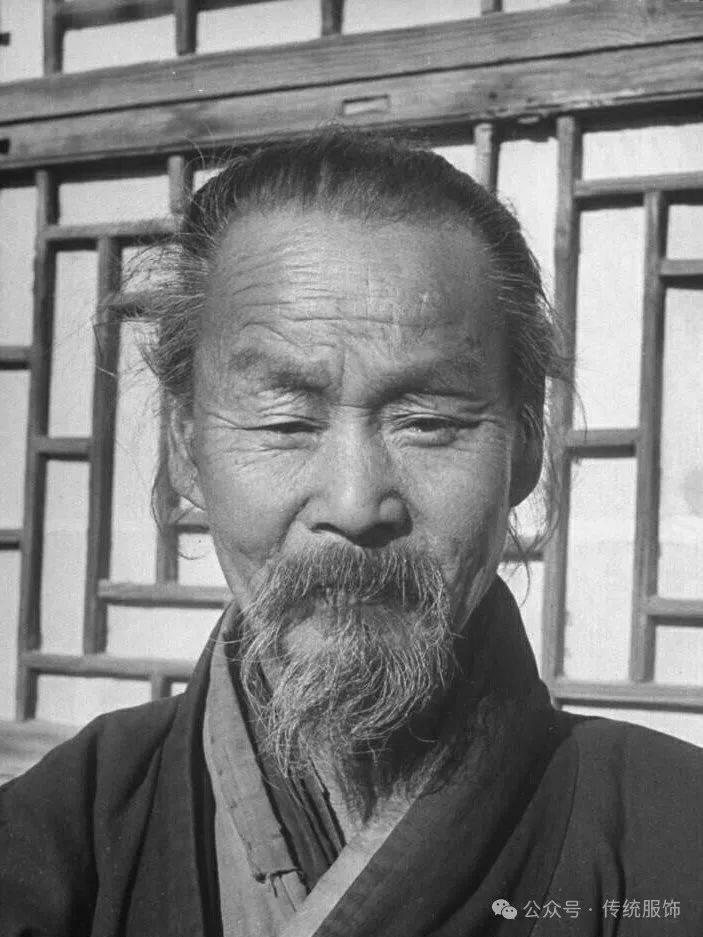

略微关注形象打理的人都了解下面这张图的含金量——

(网络图片)

虽然画面里标注的是“高颅顶”与“低颅顶”,但实际上除了个别天赋异禀的人,正常人在镜头里都是右边这样的“低”颅顶模式的。这就导致各种塑造高颅顶的方法和道具层出不穷,有教你怎么吹头发或扎头发的,有卖垫高工具或假发片的,隔壁国家还有做颅顶填充的……

(网络图片)

而️这场“高颅顶”审美风暴,算是东亚幼态审美追求下的另一种表现。

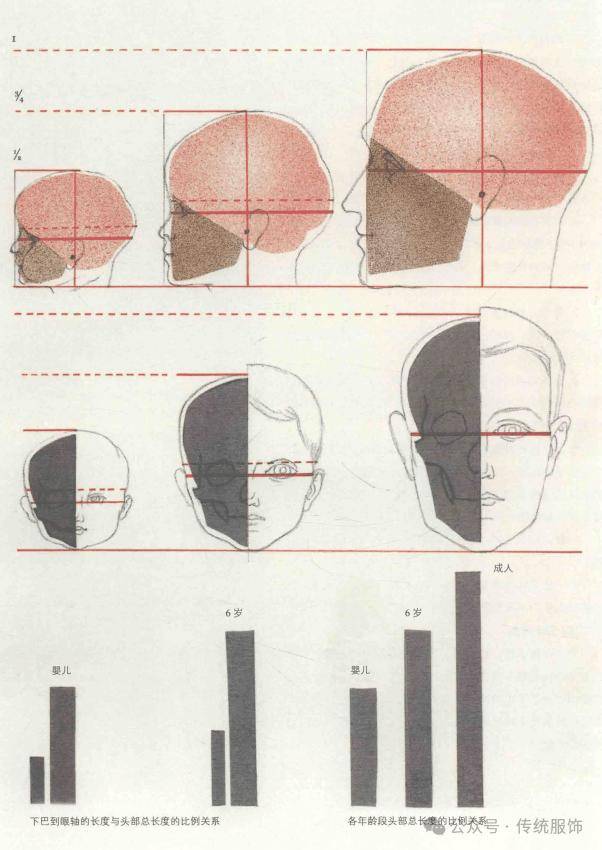

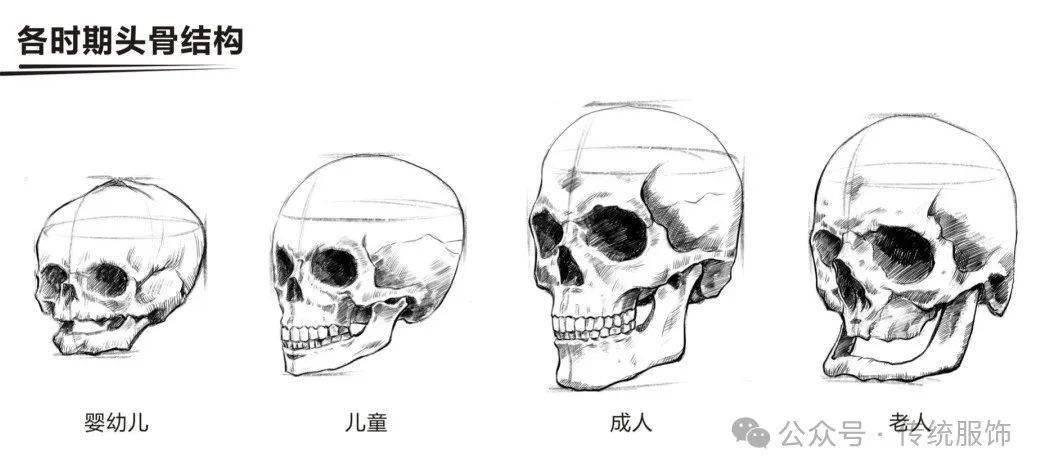

人的面部比例,本来就会随着年龄改变。简单来说就是,脸部线条越圆润越幼态;下巴到眼睛 与 头顶到眼睛 的比值越大越幼态;前额越饱满越幼态;五官占面部区域比例越大越幼态;脖子和脑袋相比越细弱越幼态……

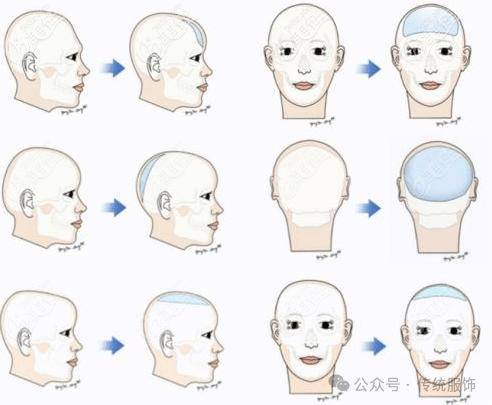

(图/《素描人体》)

️图片可能带来不适

️请左右

▷ ▷ ▷ ▷

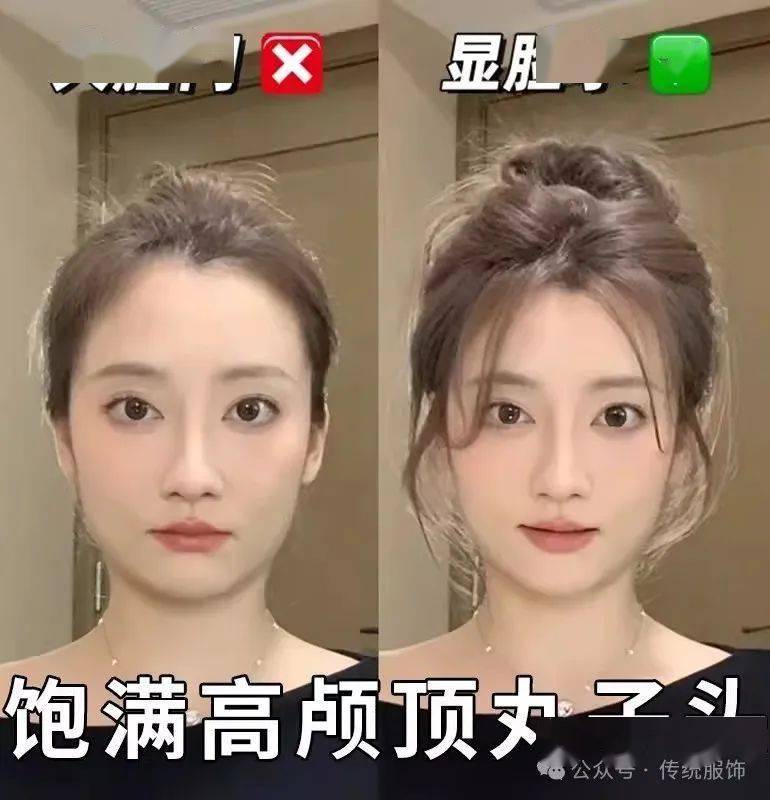

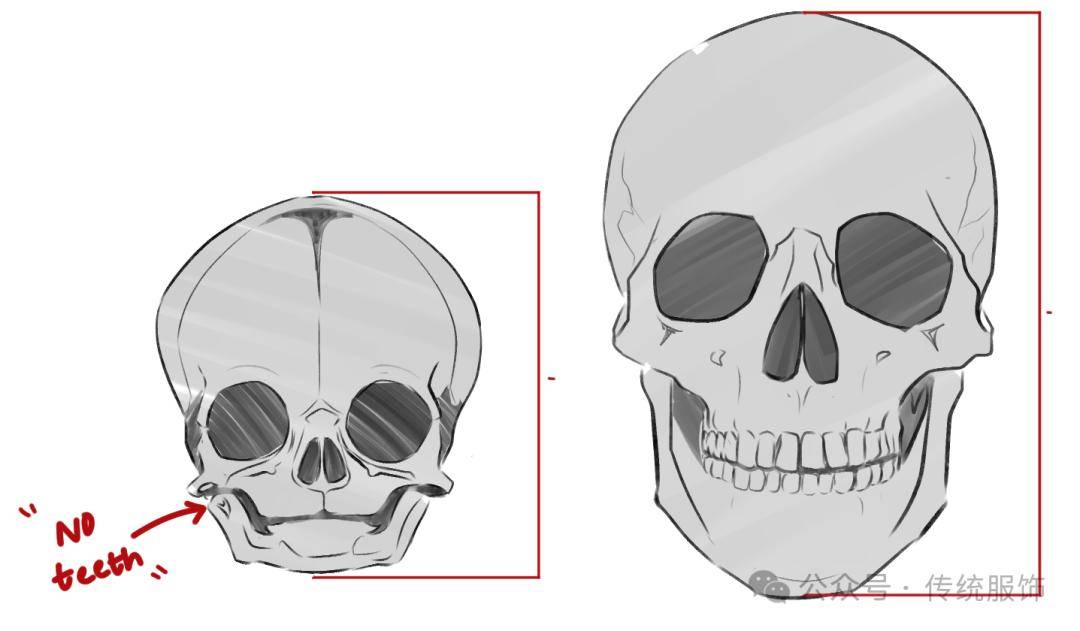

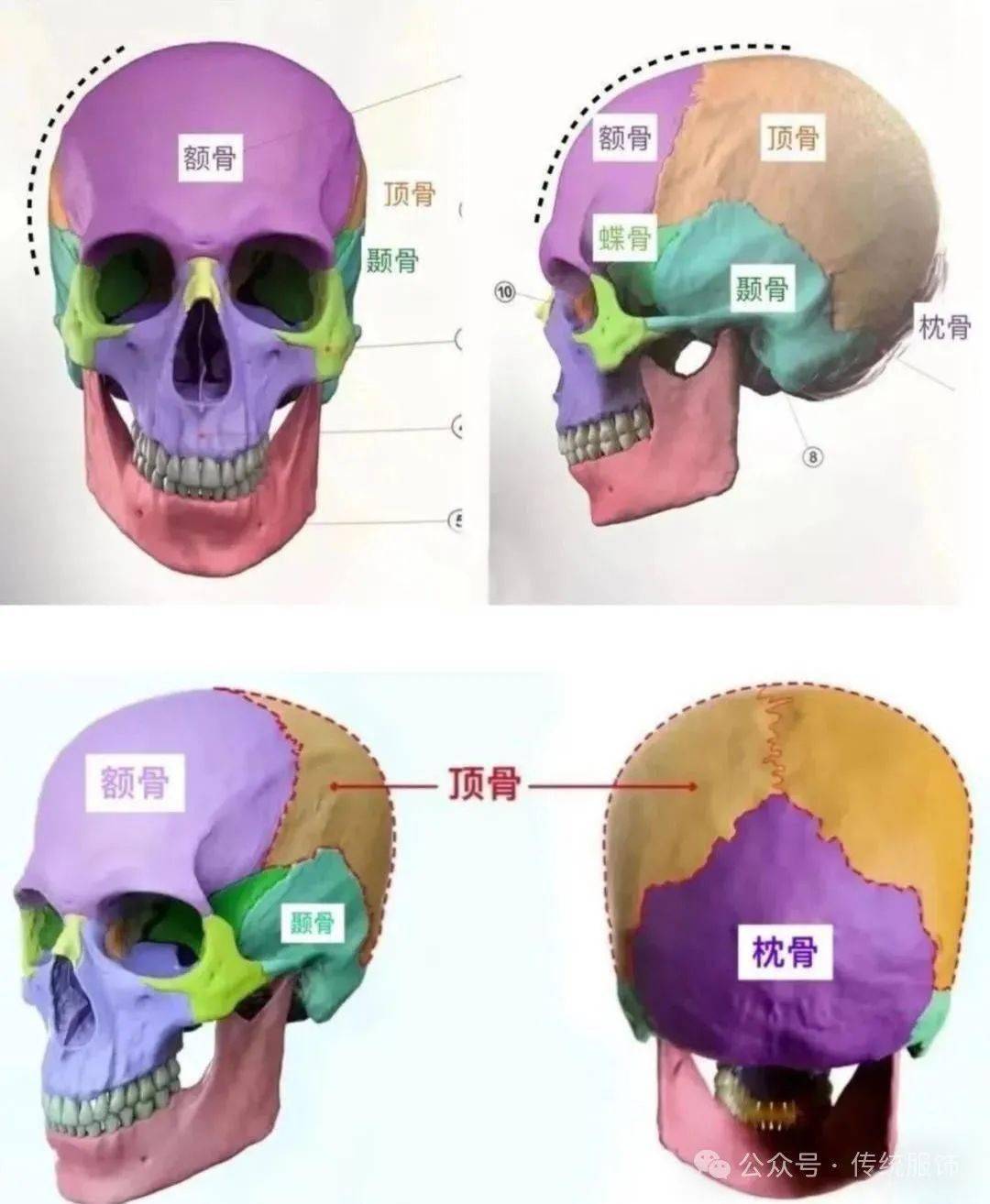

对于五官已经定型的成年人来说,要想想得幼态就需要增加前额、颅顶、两颞的饱满度,侧面还需要增强枕骨。这种审美追求除了叫“高颅顶”,还有一个更贴切的叫法是“头包脸”。

(网络图片)

️图片可能带来不适

️请左右

▷ ▷ ▷ ▷

这些需要改变的区域基本都处于头发覆盖之下,或者可以被头发遮盖,所以使用发型来改变就成为了最常见的改造思路。️所谓“头包脸”,也就是“发包脸”,头发形成的区域和轮廓,要远远大于、膨胀于五官和颌面部。

可想而知,️发型部分更有发挥空间的古装造型就是“头包脸”“高颅顶”审美追求的主要战场。

这时,我们就可以想起这几年频繁被吐槽的张叔平设计的古装造型了,他的问题便是太过于违背这一审美追求了。除了他近些年的作品里,古装头套真的过于顺滑服帖外,还在于,即便是明星,真正拥有不需要修饰的骨相和皮相的人也是非常稀少的。

而对于一些看似相同的造型,如高马尾、丸子头等,我们常常可以一眼分辨出哪些是现代造型、哪些又是古装剧造型,就是因为️古装剧的造型方式在这种审美下做了夸张处理。

2

复原的造型,跟风的审美

了解这个背景以后,我们就可以聊聊那些所谓“复原”造型是如何“偷梁换柱”的。

前面说了“高颅顶”和“头包脸”,但其实最容易被忽略的是颞部区域,也就是太阳穴所在的部位。

对比刘诗诗分别上映于2017年的《醉玲珑》与2016年的《女医明妃传》,就可以发现后者️明显在颞部有所加强,与下巴形成更突出的倒三角形态,虽然没有“高颅顶”,但一样可以实现“头包脸”的效果。

(2017年《醉玲珑》与2016年《女医明妃传》造型对比)

在《女医明妃传》之后的明代风格服化道古装剧基本都会采用这样[中分+宽颞]的造型模式,但做法又略有不同。这里可以对比2025年的《锦心似玉》就能发现谭松韵️额外加了“人”字刘海,而刘诗诗在《女医明妃传》里的中缝是可以露出前额的发际线。

(2025年《锦心似玉》与2016年《女医明妃传》造型对比)

《锦心似玉》的这种做法,使颞部与高颅顶有一个比较好的衔接,看起来很自然。在视觉上也能拔高颅顶,并放大了眉眼五官,这个前面提过了都是幼态化的特征。

前面图片已经举例过的《三生三世十里桃花》里的杨幂男装造型,但如果去看她的女装造型,这种人字刘海的修饰作用,以及与垫高后的“颅顶”、发髻的衔接效果就更清晰直观了。

(2017年《三生三世十里桃花》杨幂造型)

但️审美取向很容易就在单纯曝光下不断增加耐受,从而走向夸张与极端,而大众却需要很久才能反应过来。

何泓姗在2025年《锦心似玉》与2025年《雁回时》里都有出演,对比造型就明显能看到她️头发覆盖下的部分“膨胀”了,衬得面部比例更幼态了。

(2025年《锦心似玉》与2025年《雁回时》何泓姗造型对比)

但如果不做对比,我们并不会觉得《雁回时》里的造型有什么夸张之处,甚至因为在刘海和发绺的处理上,《雁回时》偏向蓬松而显得比以往古装剧更自然。

更重要是,《雁回时》全剧造型在审美比例上的追求是一致的,所以在镜头里便是协调的,就这好比娱乐圈的明星身高往往需要一些圈外人的合影才能对比出真实数据一样。

(2025年《雁回时》造型)

陈都灵在2025年也上了一部标榜明制风格的古装剧《玉楼春》,可以对比如今在某书上被誉为明制天花板的《雁回时》看一下效果。

(2025年《玉楼春》与2025年《雁回时》造型对比)

当你觉得对比之下《玉楼春》显得比较扁塌寡淡的时候,但实际这也是已经做过垫发处理以后的造型,只是在更夸张的造型衬托下显得自然了一些。

(2025年《玉楼春》造型)

而《玉楼春》的这个造型非常有意思,垫发特意被分成了间隔分明的三个区域。因为这部剧在拍摄时,“三绺梳头”的风潮在汉服圈里兴起,于某人的剧一向喜欢跟风,而这种跟风又最忌讳别人看不出自己的“用意”,所以就会变成过分强调。

虽然外观形式上去接近“三绺梳头”,但使用的技法却还是古装造型的套路。现在很多所谓复原造型的问题与此类似,即便有些人会强调自己使用真发,但看的还是梳理技法和审美取向。

(左:明《董姬像》;右,湄洲妈祖髻正面)

(清代《八美图》局部)

3

用现代的铁,打古代的刀

我们今天先不谈“三绺梳头”在一些古画或旧照中是不是也都鼓起来,是怎么做到鼓起来的(这个会另开一文)。先说说导致古装造型形成这样造型趋势的原因。

审美当然是其中一个很大的原因,但这个包括很多复杂因素,比如现在的古装剧受众群体的喜好,比如古装剧题材对于角色设定的影响,比如目前演员还来的基础条件的改变,等等……这些可以留给娱乐自媒体们去展开,这里主要说说️目前主流的分区式古装造型模式带来的原因。

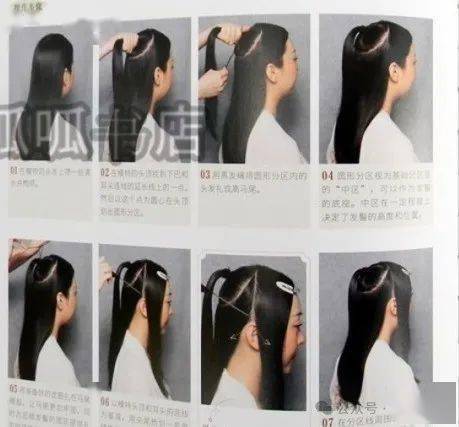

分区技法,顾名思义,就是把装扮者本人原来的头发进行分区,一般是从两耳连线的位置拨开,分成前后两区。️前区主要用来做正面镜头容易拍到的一些造型,后区一般会成为固定发髻的底座,并且根据最后要做成的样式不同,前后区还可以做进一步的分区。

(前后分区)

后区带来的影响以后再讲,今天主要讲前区。

比如下面这张2025年短剧《昭示录》(2024年《九重紫》衍生剧)中的女主小时候的造型,正面看是中分,但背面看就不是了,这就是很典型的分区技法下的产物,️因为前后区是分别做的,并不具备真正的头发梳理逻辑,所以常常会出现对不上“答案”的现象。

(2025年《昭示录》造型)

这个造型本来是很简单的。因为是小女孩,也不需要做额外的垫发处理,完全是可以按照正常梳头方式来梳这个发型的,稍微加一些发片或发包就可以了。但造型师还是选择了分区技法,使得后区可以更加饱满些。很多网上的古装造型教程也会教大家交叉脑后的头发,原因也在此。

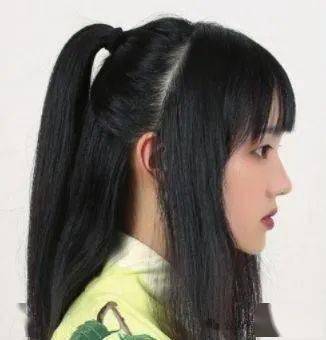

几乎所有前区要做的动作就是垫高,一般是在前后区分界的位置放上发包,然后用前区的真发进行包裹(顺便遮挡分区产生的发缝)。

(前区垫高)

(网络售卖的垫发包)

垫高前区的意义除了前面说的,追求“高颅顶”“头包脸”的效果,上镜效果更好以外,还可以让前后区做更好的衔接,起到一定的遮挡作用。

比如1980年《上海滩》里赵雅芝的造型,虽然这不是古装,但依然采用了前后区的方式,侧面可以看到麻花辫这部分假发与前区的衔接。

(1980年《上海滩》造型)

可见,分区技法也是由来已久(溯源啥的会另开一篇说),并且在之前并不只用于古装。只不过早期的古装剧造型风格比较分化,而️现在可能是培训比较集中的原因,分区技法成为了绝对主流。

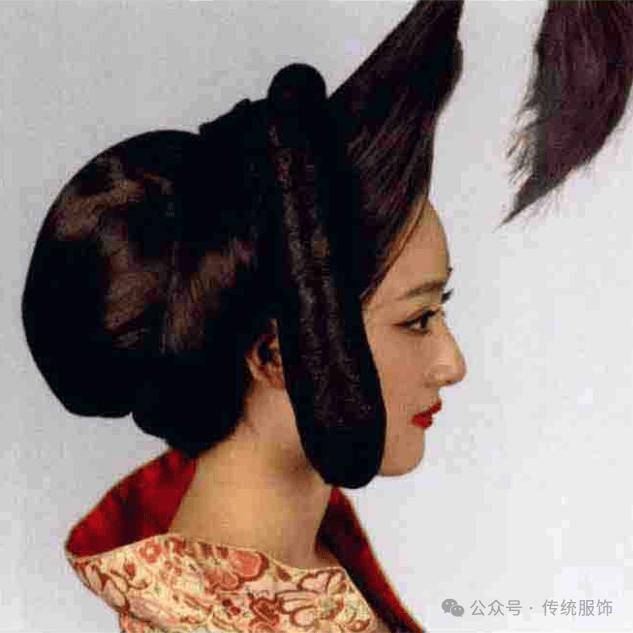

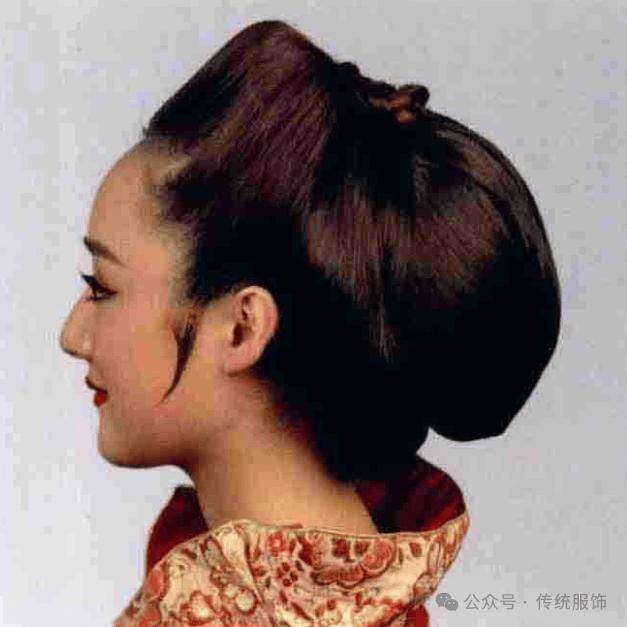

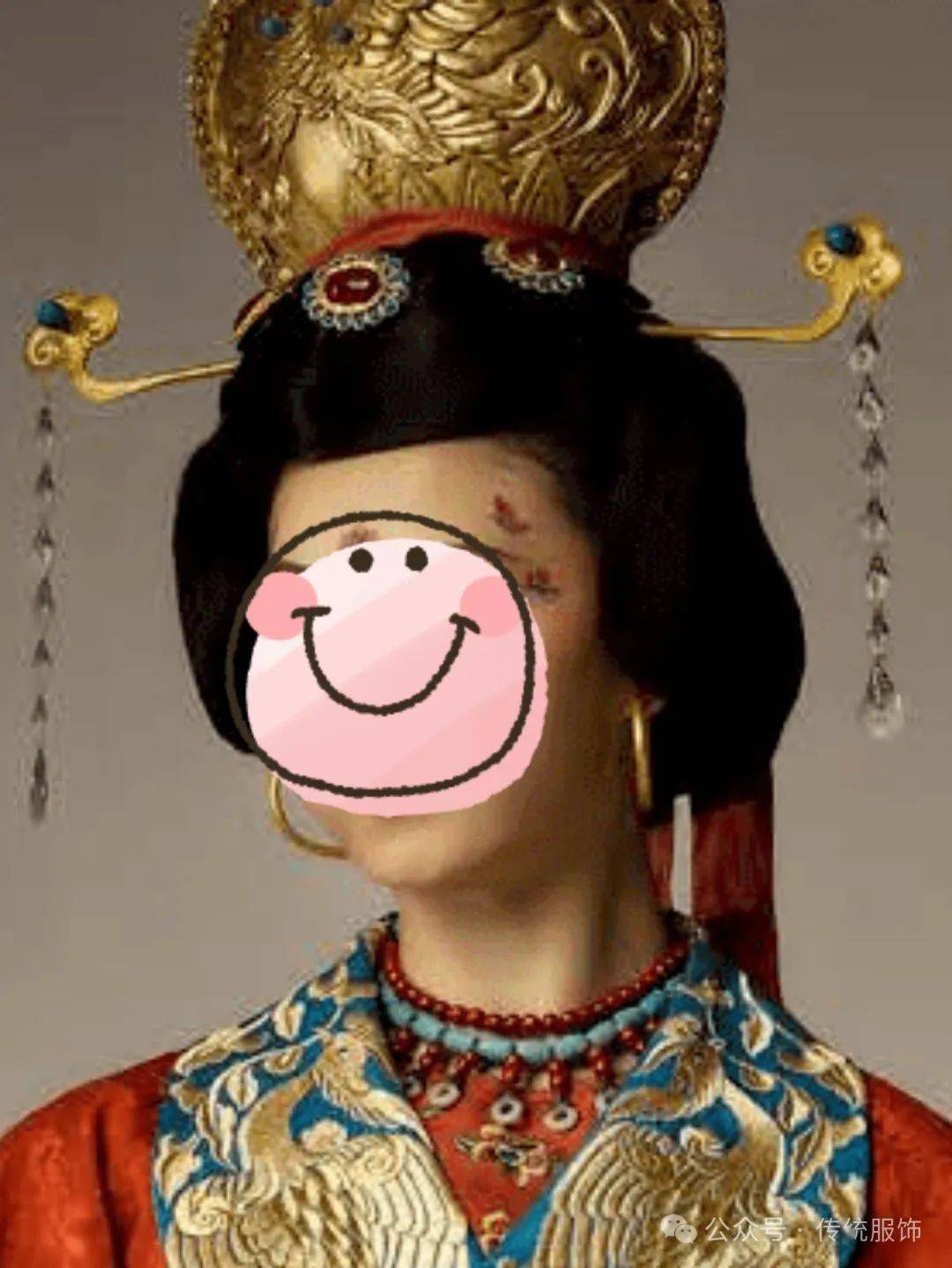

因为️前区是主要入镜的部分,所以也担负了传达造型设计意图的大部分作用,所以前区的设计风格在古装剧里有一定的章法可循,可用来浅浅地区分朝代、年龄、阶层等。比如唐代的垫区高而圆润,贴合的面部区域也比较多;比如少女发型多中分或带刘海,但具体的样式又有所差异……

(1993年《唐明皇》与1995年《武则天》唐风造型)

(2019年《长安十二时辰》与2025年《骊歌行》唐风造型)

(1995年《武则天》与2025年《骊歌行》唐风少女造型对比)

但又由于分区技法本质上是缺乏底层的梳理逻辑的,所以很容易就出现“失控”的现象。

比如一些造型虽然是打着复原的旗号,但事实上只是在外观上进行模仿,之前《》吐槽过的所谓敦煌壁画供养人复原就是这种。

(敦煌服饰艺术再现,图/敦煌服饰文化研究暨创新设计中心)

你会发现这个复原的做法很奇怪。画上是曲线,就在前区用发片打弯一层层叠上去(之前看图还以为是手推波,后来看了设计师微博上的演示,发现就是用发片),画上是横线,就直接在脑门上横着拉一层发片……️既不考虑绘画本身可能存在透视、艺术加工、笔迹模糊等影响因素,也不思考这些随意添加额发片在梳理逻辑中的发绺走向、承力、固定等。整个做法就像是做粘土,一层层贴、一层层包就完事了。

尽管现在的古装剧对于“复原”的宣传包装点是越来越在意了,但很多时候就像是越缺啥越吆喝啥,做的只是极为肤浅的表面模仿。然而前区要承担的“压力”又不仅限于此,确切的说是,造型师需要在发型上完成的功能不仅限于此,还要迁就演员的形象与受众的期待,既不能与以往太过雷同,但太过突破也会增加资本流量游戏的风险,所以往往只能在原有套路上加量,或做拼接,一点点试探,一点点温水煮青蛙,并且喜欢跟风热剧的设计。

感谢阅读,喜欢请记得分享哦^_^